16:01発のぞみ32号に乗車し、インバウンドでごった返す京都駅を出、四泊五日の出張を終える。

たった5日なのに妙に疲れているなと思ったら、出張が5日なだけで仕事自体は8連勤中で、勤務時間を出張でリセットしてしまうのは勘違いにも甚だしい。

さらにいつも悩ましいのが出張から帰る時間なのだった。

本の雑誌社の通常の勤務時間というのは10時から18時で、それにならえば18時まで京都で働いて新幹線に乗るのが正しいような気がするのだが、例えば京都の場合、ここから東京に着くまで2時間14分ほどかかり、神保町で働いているときなら終業時間=東京で、ならば18時に東京に着く時間配分で京都を発のが正しいのだろうか。

とりあえず本日は18時15分東京着でそちらの時短コースを選択したのが、これもまた若干腑に落ちないところがあり、東京駅に着いたときに「あゝ出張」が終わったとほっとするのも束の間、私の家は埼玉にあるため東京駅から約1時間ほどまだかかるのだった。

出張帰りに東京に着いたところで安心感をもつのはまやかしであり、その先にまだ新幹線に乗車した時間の半分ほどもあるということを忘れてはらない。

というかそもそも祝日も含め休日出勤を三日もしており、いまさら勤務時間など気にする必要はないのである。

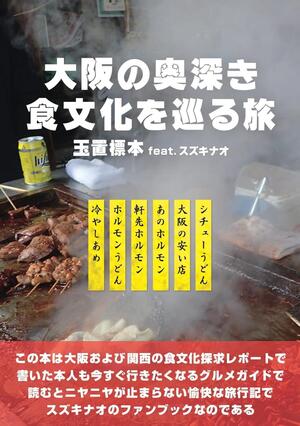

その帰路の新幹線で読んだ玉置標本feat.スズキナオ『大阪の奥深き食文化を巡る旅』がばつぐんに面白かった。

この本は玉置標本さん自身が刊行したZINEであり、toi booksさんで購入したのだけれど、まず本ではなかなか目にしない「feat.」の文字に惹きつけられたしまった。しかも「feat.」に続くのが「スズキナオ」さんだ。

どういうこっちゃ?と本をめくると「まえがき」のようなところに、「(収録原稿を)一通り読み終えて気付いたのだが、そこには必ずスズキナオが存在していた。ならばと著者名を『玉置標本 feat.スズキナオ』としてナオさんを巻き込み、二人で記事を振り返る対談コーナーを設けて、当時の思い出話や最新情報の補足をしようじゃないか。」とあり、「その結果、この本は大阪および関西の食文化探求レポートであり、書いた本人も今すぐ行きたくなるグルメガイドであり、読むとニヤニヤが止まらない愉快な旅行記であり、スズキナオのファンブックである」とある。

たしかに読み終えた今、まさしくそういう本であり、この本はスズキナオファン必読必携の一冊であることは間違いないと思った。

ただ、それだけの本ではない。いや、それどころの本ではない。

ここで探求され記される「シチューうどん」や「安い店」やじゃりン子チエに代表される「ホルモン」、さらに「冷やしあめ」といった大阪(および関西)の食文化というのは、われわれそのほかの地域に住む人間にとって最も大阪を象徴する文化であり、それこそが知りたかった代表なのである。

そしてそれを作り上げる大阪人の気質というようなものもしっかり描かれており、ひとつの大阪論にもなっているのだ。

だから読み出したら最後、よだれとともに知的好奇心があふれ出し、まさしく今すぐ大阪に行きたくなる一冊なのだった。