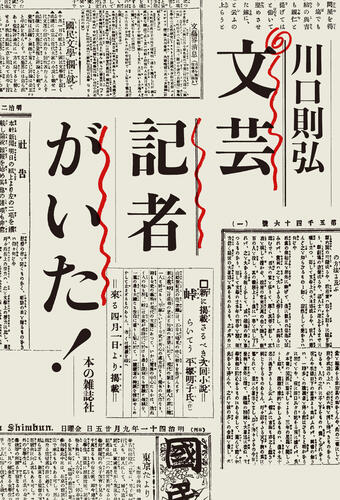

芥川・直木賞がすごいわけじゃない! 文学賞にニュース価値あり、とまつり上げてきた文芸記者こそが異様なのだ!

日本に新聞が誕生して150年、文学と密接に関わり、長きにわたって併走してきた文芸記者の仕事と生き様を追い、文学をめぐる環境がどう変わってきたかを探る、まったく新しい文学史。

「文芸記者は主役になることがほとんどない。他人の小説や評編、読者の好みや出版動向などをテーマに、さまざまな解説を偉そうに書きながら、自分のことはあまり語らずに影の存在に徹している。いったい何者なんだ、文芸記者。」(「はじめに」より)

■四六判並製 ■232ページ

ISBN 978-4-86011-493-0

[目次]

はじめに──なぜ文芸記者なのか

一 論争と黒子の人 堀紫山(読売新聞) 12

二 振り回される人 嶋田青峰(国民新聞)20

三 怒られ通しの人 森田草平(東京朝日新聞)28

四 文学に踏み止まらない人 柴田勝衛(時事新報、読売新聞)36

五 庶民に目線を合わせた人たち 伊藤みはる(都新聞)43

六 記者をやめて花ひらいた人 赤井清司(大阪朝日新聞)50

七 最後まで取り乱さない人 渡辺均(大阪毎日新聞)56

八 威光をバックに仕事した人 新延修三(東京朝日新聞)63

八の補遺 文芸記者たちの雑誌刊行計画 70

九 クセのあるメンツに揉まれた人 高原四郎(東京日日新聞)79

十 騒がしい文化欄をつくった二人 平岩八郎、頼尊清隆(東京新聞)85

十一 文学の道をあきらめた人 森川勇作(北海道新聞)92

十二 自分で小説を書きたかった人 竹内良夫(読売新聞)100

十三 恥かしそうに仕事した人 田口哲郎(共同通信)107

十三の補遺 小説を書く文芸記者たち 114

十四 書評欄を変えようとした人 杉山喬(朝日新聞)124

十五 大きな事件で名を上げた人 伊達宗克(NHK)132

十六 多くの作家を怒らせた人 百目鬼恭三郎(朝日新聞)140

十七 エッセイでいじられる人 金田浩一呂(産経新聞、タ刊フジ)147

十八 出版ビジネスに精通した人 藤田昌司(時事通)154

十九 長期連載で鍛えられた人 井尻千男(日本経済新聞)162

二十 郷土で生きると決めた人 久野啓介(熊本日日新聞) 171

二十一 断定を避けた人 由里幸子(朝日新聞)178

二十二 生身の人間を大事にした人 小山鉄郎(共同通)185

二十二の補遺 賞を受ける文芸記者たち 194

二十三 面の皮が厚い人 鵜飼哲夫(読売新聞)200

二十四 いまの時代を生きる人たち 各社の現役記者 208

文芸記者年表 216

[はじめに──なぜ文芸記者なのか]

文芸記者とは何者なのか。ずっと気になってきた。

きっかけは文学賞だった。私は文学賞、とくに直木賞が大好きで、生活のほとんどは直木賞の調査に捧げているが、昔の直木賞を知ろうと思ったときに、避けて通れないものに新聞がある。賞が決まる一月と七月頃、決定の発表や、受賞者の紹介、選考の経緯などが多くの新聞で報じられてきたからだ。しかし、なぜこれほど取り上げられるのか。理由がわからない。もやもやした気分で調べるうちに、やがてこんな考えにたどり着く。どうやら直木賞が凄いわけではない。これにニュース価値があると見なして、性懲りもなく祀り上げてきたメディアの感覚が異様なのだと。

メディアと言ってもさまざまある。なかでも日本の文学に大きな影響を及ぼしたのが新聞だ。文芸を専門とする記者たちが文学賞や出版界を取材する。そして広く世間に拡散する。これを繰り返してきた結果として、いまがある。文学賞を含めて出版環境は時代とともに変化したが、文学というものを商売にして、世に定着させた功労者、ないしは戦犯として、新聞やそこで働く記者の名を挙げてもまず問題はないだろう。

しかし、文芸記者は主役になることがほとんどない。他人の小説や評論、読者の好みや出版動向などをテーマに、さまざまな解説を偉そうに書きながら、自分のことはあまり語らずに影の存在に徹している。いったい何者なんだ。文芸記者。

そこで本書では文芸記者に焦点を当てて、その歴史をたどってみることにした。記者というと、出版社や雑誌の世界でも広くこの言葉は使われるが、基本的には新聞社に属する人たちを取り上げる。より多くの読者を持ち、文学の大衆化を先導・煽動してきたことでは、新聞メデイアこそ最も注目に値するからだ。

さかのぼると、初めて日本人が邦字の日刊紙をつくったのは明治三年(一八七一年)。紙名は『横浜毎日新聞』と言い、主に商売に直結しそうなニュースやデータが載せられた。当時はまだ、文学という概念は世間のなかでは一般的ではなく、文芸専門の記者もいなかった。

ところが、我が国でも西洋並みの文章芸術はつくれるはずだ、と坪内逍遥がぶち上げたところから、新聞の文芸が動き出す。当時、坪内は東京専門学校(後の早稲田大学)の講師だったが、新聞社とも縁が深く、師と仰いだ小野梓が「読売新聞』にいたせいで紙面の企画に積極的に協力する。明治十九年に載ったジョルジュ・オネー作「鐡場の主人」の翻案は、同紙初の連載小説だが、これを提案したのも逍遥だった。

ある期間にわたって少しずつ話が続いていく小説や読み物の類いは、読者の興味を惹きつけて新聞の売れ行きを押し上げた。書き手は多くの場合社員が務めたものの、硯友社をはじめとして文学グループが群発すると、社外の作者も増えていく。すると社内と社外の調整役が必要となり、おのずと連載の担当者という職能が発生した。文芸記者の萌芽である。

とはいえ明治から大正期、作者と記者のあいだに明確な境界があったわけではない。文芸を志す者が生活のために新聞社に勤務する。あるいは新聞記者だった人がやがて物書きとして独立する。そんな例は数々あって、とうていすべては挙げきれない。明治四十一年に『国民新聞』に文芸欄をつくった高浜虚子がいる。それに刺激を受けて『東京朝日新聞』で文芸欄を始めた夏目漱石がいる。国木田独歩、徳田秋声、島村抱月、正宗白鳥、薄田泣菫、菊池寛、佐佐木茂素、そのほか多くの文学者が新聞社で記者をした。文士と新聞記者はお互い重なり合う存在だった。

大正半ばに差しかかる頃、その状況にも変化の兆しが訪れる。契機となったのは、日本の産業構造がうねりを上げて資本主義に進んだことだ。新聞社も多くが株式会社となって組織の規模を肥大化させたが、それにつれて人材雇用のかたちも改革をせまられる。高等教育を受けた学生を集めて、試験による選抜を毎年実施。かならずしも文士になりたがっているとは限らない大学出身者が文芸記者になることも増え、つくる人と伝える人、徐々に文芸の職能は分かれていった。

大正から昭和と時代は流れ、大きな戦争とその敗戦を挟んで、ますます記者の仕事は鮮明になる。新聞の人気を左右する小説を、いかに滞りなく連載するか。石原慎太郎の登場で一気に市民権を得た文学賞を、どのように世に伝えるか。ときに作家に会って話を聞く。ときに世間の流行りに追従する。ベストセラーを紹介したり、書評で扱う書籍を選んだり、さまざまなかたちで出版界の宣伝にも貢献した。経済成長を背景に文芸は商業化の道を突き進んだが、現在、我々が見ているそうした文芸の一端は、あいだに立つ新聞メディアがつくってきたと言っても過言ではない。

しかし順調だったビジネスも、いつかはかならずピークを超える。栄枯盛衰、紆余曲折、新聞もまた例外ではなく、二十一世紀に入って部数を減らし、経営悪化が止まらない。文芸に関わる出版もまたそうだ。ともに市場が縮小する新聞と文芸。両者の切っても切れない関係は、現在に及ぶまで続いている。

日本の新聞が生まれておよそ百五十年。文芸記者は文学と密接に関わり、長きにわたって併走してきた。彼らの仕事や生き方を追っていくことで、文学をめぐる環境がどのように変わってきたのか、改めて探ってみたいと思う。

とくに本書では、普通の文学史には登場しないような記者たちをなるべく優先して取り上げることにした。もっと有名な人や書きやすい人がいるような気もするが、これだけはどうしても譲れない。人目に触れない生きざまにこそ価値がある。私自身、そう信じているからである。

[著者プロフィール]

川口則弘(かわぐち・のりひろ)

1972年、東京都生まれ。筑波大学比較文化学類卒業。2000年にWEBサイト「直木賞のすべて」を開設。他に「芥川賞のすべて・のようなもの」「文学賞の世界」などのサイトも運営する。著書に『芥川賞物語』『直木賞物語』『芸能人と文学賞』、編著に『消えた受賞作直木賞編』など。