2)ソマリ人は傲慢で、いい加減で、約束を守らず、荒っぽい

2009年6月中旬。

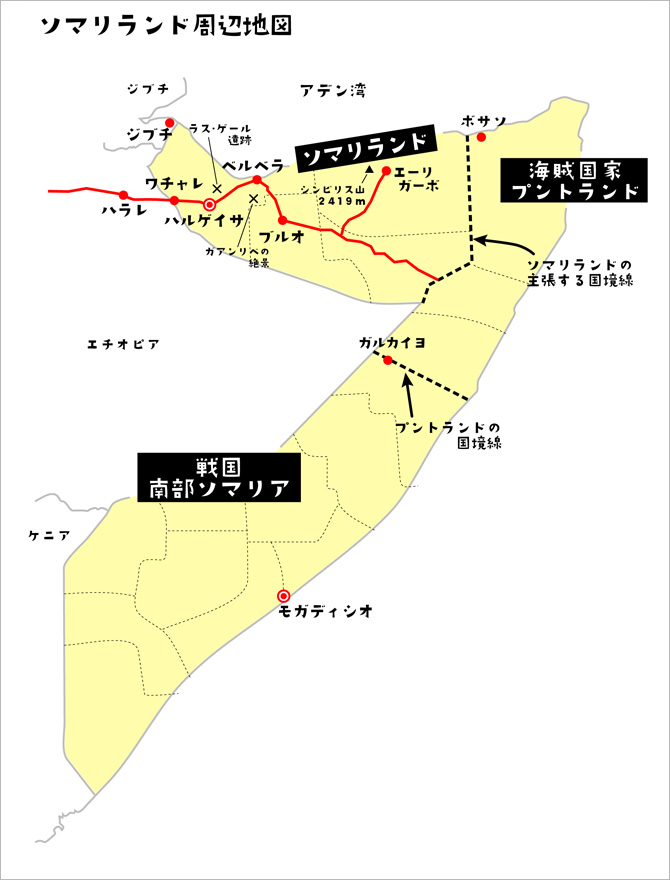

日本を出て6日目の朝、私は白の中古カローラの助手席に座り、ガタガタ道を揺られていた。エチオピアの東部にあるハラルを出発し、ソマリランドへの国境へ向かっているところだった。早朝のひんやりとした空気がまだ風の中にときどき感じられた。

この辺は標高1500メートルくらいの高地だが、真っ平らなサバンナが続いている。かなり乾燥しているし、自然保護区でもないわりに動物が多い。グレイハウンドのようにほっそりしたジャッカル、バブーン(ヒヒ)の群れ、ラクダやヤギ、牛といった家畜などが入れ替わり立ち替わり視界に現れ、コンドルのような鋭い嘴をした猛禽、樹上に果実のような巣をぶら下げる黄色い鳥、見たことのないメタリックブルーの鳥などが土壁の民家の上を飛んでいた。まさに「アフリカ」という光景だが、私の"相棒"はその度に「あーあ...」と力なく呟くのみだった。

ソマリランドへの道で2回目のパンク。リシャンが黙って修理している。

ソマリランドの国境へ向かう途中、半砂漠をのこのこ歩いていた巨大な陸亀

──ずいぶん遠くに来ちまったな...。

と私は思った。距離的な問題だけでなく、いろいろなハプニングのおかげで、日本があまりに遠くなっていた。

まず、最初のハプニングは"相棒"である宮澤信也の身に起きた。

彼は早大探検部の後輩で、一時は同じボロアパートで共同生活をしたこともある。湿った三畳間で、「今度二人でアフリカに行こう。俺が文章を書くから宮澤は写真を撮れよ」「ああ、いいね。やろう、やろう」などという会話を何度交わしたことか。

それから20年。宮澤は結局、写真家ではなく、プロの映像カメラマンになった。イラクやアフガニスタンといった紛争地で活躍。自衛隊がイラク・サマワに駐屯していたとき、「筑紫哲也 NEWS23」で流れた自衛隊映像の大半は宮澤が撮影したものだ。

その後、上海に居を移したが、一時帰国の折、「一緒にソマリランドに行かないか」と声をかけたら「あー、いいよ」と二つ返事でOKした。しかも今回は本職の映像でなくスチルの写真に挑戦するという。

辺境、紛争地慣れした相棒がいるというのは心強い。いつ、ウサギが皮を脱いで襲ってくるかわからないからだ。しかも二人でアフリカの本を作るという20年来の夢も叶うわけだ。

しかし、そんな饐えた男のロマンに浸っていたのは束の間だった。アジスアベバに到着し、ホテルの部屋で荷物をチェックしたところ、宮澤のカメラは電源が入らないことが確認され、そのまま現在に至っている。つまり、二十年来の夢はアフリカ初日に破れたのだった。宮澤はサブのカメラとしてリコーGRを持っていたが、それは一眼レフでないし、ズーム機能もない。かくして野生動物を見ると、反射的に彼はため息をつくのである。

それでももちろん、旅は続く。中野さんに紹介してもらった現地の旅行会社で車を雇い、ソマリランド大使館を探した。

人に道を訊ねながら同じ地区をぐるぐる回ったあげく、やっと着いたと思ったら「ソマリア大使館」と書かれていて驚いた。ここでビザを取ったらラピュタでなく北斗の拳に行ってしまう。

エチオピア人とソマリ人は歴史上の宿命のライバルだ。日本人と朝鮮(韓国)人みたいなものである。なのに、一般のエチオピア人にもソマリアとソマリランドの区別がついていないらしい。

アジスアベバの「ソマリランド連絡事務所」。大使館に準じ、ここでビザがとれる。(撮影:宮澤信也)

「観光ビザを下さい」と女性職員にパスポートを渡すと、「何しに行くのか?」「あんたがたは取材じゃないのか」などと問いただすことも一切なく、ひとり20ドルですぐにビザをくれた。

翌日は早朝に長距離バスに乗り、丸一日かけて世界遺産として登録されている古都ハラルへ。ここでは、私が何かに当たったのか、二日間猛烈な下痢と腹痛に襲われて七転八倒した。また、イナゴの大群が来襲し、世界遺産の町が一時、イナゴだらけになるという珍しい場面に遭遇した。

この町ではやはり中野さんに紹介してもらったリシャンという通訳兼ガイドの世話になった。

リシャンは想像以上にソマリランドを警戒していた。私たちは旅費を節約するため、一般の乗り合いバスを乗り継ぎ、国境付近の町に一泊してからソマリランドに向かうつもりだったので、そうリシャンに告げると、彼は断固として反対した。

「いいか、ソマリ人というのは傲慢で、荒っぽくて、いい加減で、嘘つきな連中なんだぞ。君たち二人だけだと何が起きるかわからない」

思わず耳を疑ってしまった。傲慢で、荒っぽくて、いい加減で、嘘つき...。それはまるっきり無法地帯ソマリアのイメージではないか。ラピュタも北斗の拳も基本は同じということか。

しかし、サイドビジネスでしょっちゅうソマリランドに行き、ソマリ語も多少は話せるというリシャンの言葉には説得力があった。彼のアドバイスに従い、悪路に強いランドクルーザーをチャーターして、国境の町は素通りしてソマリランド入りすることにした。ところが、都合のいいランクルは見つからず、結局、リシャンが深いため息をつきながら「私のカローラを出そう」と言ってくれた。

かくして、車の故障とソマリ人の横暴を心配するリシャン、カメラが壊れて失意の底にある宮澤、そして病み上がりの私の三人は、ラピュタへと向かった。

カチカチに乾いた土に尖った小石が無数に散りばめられた道は、車道というより、車を壊すためにあるようなものだった。私たちは最初の2時間で2度もパンクし、タイヤを交換するはめになった。以後は、カミソリの刃の上を走るように、こわごわと進むしかなかった。

4時間ほど走ると、10時には国境の町ウチャレに到着した。最近、雨が降ったらしく、未舗装の広い道はぐちゃぐちゃで、そこかしこにできた水たまりが熱帯の日差しを受け、ガラスの破片のように煌めいていた。

国境にあるソマリランドのイミグレーションを隠し撮り。職員は健康管理のためかストレッチに余念がない。

リシャンはマークⅡのライトバンを一台見つけてくれ、「百ドルでハルゲイサまで、他の連中は乗せないで貸し切りという条件だ。これで行けば大丈夫だ...」と叫び、そのまま群衆に飲み込まれるように消えた。

ところが私たちがマークⅡに乗り込んだあと、ドライバーと助手は他の客をどんどん乗せていく。全然、大丈夫でない。

「おい、話がちがうじゃないか」何度も訴えるが、耳を貸そうともしない。車が荷物席まで満杯になっているのに、まだ男たちが十人近く車を取り囲み、「てめえ、ふざけんじゃねえ!」というような凄まじい剣幕でドライバーに喚く。中には窓から手を突っ込み、ドライバーの顎を掴んでぐいぐい引っ張る若者もいる。それでもドライバーはうるさそうに顎の手をひっぺがすだけで話を聞こうとしないのだから、私たちの話など聞くわけもない。

「上海人もびっくりだな」中国の無秩序に慣れている宮澤でさえ、こう呟いた。

まさにリシャンの言葉どおりだ。ドライバーは強引にアクセルを踏むと、フロントガラスにしがみついたりバンバン叩いたりする連中を轢き散らすように発車した。

なぜか、車内には日本か韓国の演歌に似たまったりとした曲が流れているのが不似合いで、「一体これからどうなってしまうんだろう...」というネガティヴな旅情をかき立てた。

道路は意外にもエチオピア側よりもよくて、ほとんど舗装されていた。大きな町は見当たらないが、ときどきトタン屋根に石造りの家がぽつぽつと並ぶ集落に出くわす。道路沿いには緑色のペンキで塗りたくられた小さな屋台がそこかしこに見える。台湾のビンロウ屋台を原始的にしたような感じだが、これはビンロウではなく、覚醒植物カートを売るスタンドだった。カートはイエメンが原産で、現在はハラルを中心にエチオピアでも流行しているが、このようにスタンドがどこにでもあるわけではない。

「ソマリ人はみんなカート中毒で、頭がおかしくなっている」とリシャンや他のエチオピア人が言っていたのを思い出した。

検問所がちょくちょくあり、その度に車は止められ、人相の悪い兵隊が私たちにパスポートの提示を求める。中には明らかに「カネをよこせ」という目配せをする者もいたが、私がすっとぼけてもう一度パスポートを差し出すと、疲れたような吐息をついただけで何も言わなかった。

2時間ほど走ると、トタン拭きの新しい町並みが眼前に広がった。遠くに低くゆるやかな山並みが見える。ゆったりとして住みやすそうな町だった。

ソマリランドの首都ハルゲイサだ。

町の中央部は人と車でごった返していた。屋台が並ぶ一角に車が止まると、国境の再現とばかりに老若男女がどっと押し寄せてきた。ドライバーと助手の服や顎を掴み、それは大変な剣幕なので、今度こそは「こいつら、詐欺か泥棒でも働いたか」と真剣に思ったが、またそのままふりほどいて平然と走り出したところを見れば、ただ「乗せろ」と言われただけらしい。

チャーターした雇い主であるはずの私たちはいちばん後回しにされた挙げ句、ホテルの前まで行くと、「市外だから、ガソリン代を10ドルプラスしろ」と言われた。

まったくもって、「傲慢で、荒っぽくて、いい加減で、嘘つき」な天空の城・ラピュタの住人なのだった。