古書みすみ 3/3

2月27日(土曜)

11時12分、定刻より少し遅れてシャッターが上がる。開店作業を終えると、「昨日はめっちゃ疲れました」と深澤さんは笑う。「だから、今日は座りながら作業をします」と椅子に腰掛け、本の値付けに取り掛かる。

深澤さんが経営員として働き始めたのは、自分でお店を構える前だった。「古書サンカクヤマ」で働きながら経営員をしていたときにも、市場に出ると学べることは多かったけれど、独立してからのほうが話しかけてもらえる頻度が増えたという。

「市場や催事に行くと、一口に古本屋と言っても、いろんなタイプの人がいるんだなって、あらためて思いますね。結構キャラの濃い人も多いですよね。古本屋で働き始めてまもないころに、『TOKYO BOOK PARK』って催事にサンカクヤマが出ることになって、古書信天翁さんと丸三文庫さんと一緒のブースで売ってたんです。そのとき、信天翁さんと丸三さんが昼間からビールを飲んでたりして――すごい真面目そうなイメージだったんだけど、穏やかで面白い人なんだなって、そのとき思ったんです。あのふたりには、古本屋になりたてぐらいのときにお世話になりました。丸三文庫の藤原さんは、こないだうちのお店に遊びにきてくれたんですけど、最初に知り合ったときで時間が止まってて、『あれ、今22歳とかだっけ?』と言われて(笑)。でも、私の中でも、他の古本屋さんたちの年齢って最初に会ったときのまま止まってるんですよね」

深澤さんは今年で27歳になる。老舗や2代目や3代目ではなく、自分でお店を始める20代の店主は――それも女性店主は――珍しく、時に色眼鏡で見られることもある。でも、「古書みすみ」は、とてもオーソドックスな古本屋さんという感じがする。

「お店をオープンしたときに、どうしても『若い女性店主が古本屋を始めた』って紹介されることが多かったんです」と深澤さん。「『若いのに頑張るね』とかだったらいいんですけど、もう若くもないし、そこを売りにしてるつもりもなくて。すごく失礼なお客さんから『若い女性がやってるって聞いたから、あんまり期待してなかったけど、意外とちゃんとしてるんだな』と言われたこともあって。ちゃんとできてるかはわからないですけど、普通の本屋をやりたいとずっと思っていたんです。町の書店ぐらいの感覚でやりたかったから、オーソドックスな古本屋と言われると、すごく嬉しいです」

今日は休日とあり、ときおり家族連れのお客さんも来店する。店内の棚は、ベビーカーでも通れる広さに配置されている。常連客の女性がやってきて、「昆虫の本はあるかしら?」と深澤さんに尋ねる。お孫さんからリクエストされて、探しにきたという。

「これはバッタの本で、こっちがカマキリの本です」。深澤さんは棚から本を抜き、お客さんに手渡す。

「どっちがいいかしら。あなた、カマキリって見たことある?」

「田舎に住んでたんで、見たことあります」

「そう。せっかくだから2冊とも買っていきます」

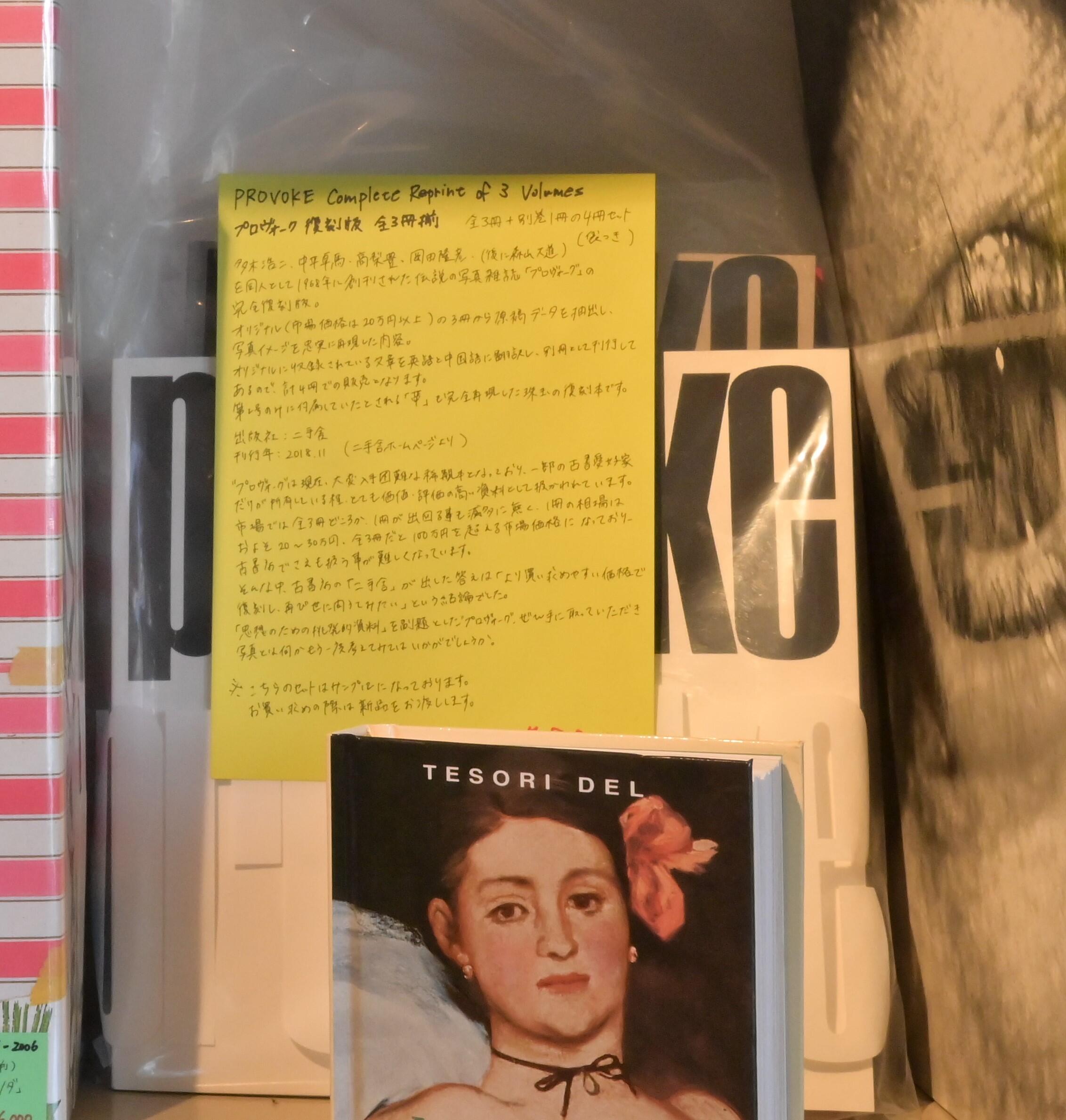

お客さんに混じって、ぼくも店を眺める。写真関係の棚に、ぎっしりと説明書きが添えられた本が目に留まった。『PROVOKE』復刻版である。多木浩二、中平卓馬、高梨豊、岡田隆彦を同人に、1968年に創刊された伝説の写真雑誌である(のちに森山大道も同人に加わる)。深澤さんが手書きで記した説明文を書き写す。

"プロヴォーグ"は現在、大変入手困難な稀覯本となっており、一部の古書愛好家だけが所有している程、とても価値・評価の高い資料として扱われています。市場では全3冊どころか、1冊が出回ることも滅多に無く、1冊の相場はおよそ20〜30万円、全3冊だと100万円を超える市場価格になっており、古書店でさえも扱う事が難しくなっています。

そんな中、古書店の「二手舎」が出した答えは「より買い求めやすい価格で復刻し、再び世に問うてみたい」という結論でした。

「思想のための批判的資料を副題とした"プロヴォーグ"、ぜひ手に取っていただき写真とは何かもう一度考えてみてはいかがでしょうか。

その一文に胸を打たれる。単純に商売として考えれば、古書価が高騰すると、古本屋としては儲けが出やすいはずだ。今の時点で100万円を超える価格だとしても、時間の経過とともに価値が上がり続けるのだとすれば、寝かせておけばどんどん高価なものになっていく。反対に、出版社から復刻版が刊行されることで「幻の本」ではなくなり、古書価が下がってしまうケースも少なくないだろう。それなのに、古本屋が復刻版を制作するという気概に、胸を打たれる。「二手舎」といえば、昨日の明治古典会で経営員として働いていた東方さんのお店だ。これも何かの縁だからと購入する。

「二手さん、すごいですよね」。深澤さんが言う。「本物なんて、絶対買えないじゃないですか。それを『じゃあ復刻しよう』っていう発想がすごいですよね」。たしかに、仮に復刻しようと思いついたとしても、誰にどうやって相談し、許可をとればいいのかと考えただけでも、途方に暮れてしまう。

明治古典会には美術関係の品物がよく出品されることもあり、美術関係に強い会員も数多くいる。「古書みすみ」にも美術書は多く並んでいるけれど、そういった先輩たちと同じジャンルで棚を作るとき、気負いはあるのだろうか?

「わからないことがあったときに、たとえば夏目君のお父さんに聞くと、教えてくれるんですよ。知識で言うと、全然敵わないなと思うんですけど、それで『私の店で扱うのはやめておこう』とはならなくて。美術書が強いお店はいっぱいあるけど、私も美術書は好きだし、棚一個ぐらいは作れる。もしも美術書専門店をやるとしても、上がいるからやめておこうとはならない気がします。市場は高い値段をつけた者勝ちだから、まったく買えないというわけでもないんですよね」

まだ「古書サンカクヤマ」の店員だったころ、初めて市場に連れて行ってもらったときには、ただただ途方に暮れるばかりだったと深澤さんは振り返る。店員として店番をすることはできても、一体いくらで入札すれば落札できるのか、想像もつかなかった。市場に通うにつれて、少しずつ知識も増えてきたものの、本当に独立してもやっていけるのか、不安は残る。そんなときに背中を押してくれたのは、先輩の一言だ。

「文京区にある藤原書店の藤原さんが東京資料会の主任だったとき、相談したことがあるんです。『独立を考えてて、物件を探してるんですけど、うまくやっていけるかどうか不安で』って。そのとき藤原さんに言ってくれたんです。『とにかく、自分にできることを少しずつやっていけば、絶対大丈夫だから』って。そう言われたときに、完璧を目指さなくていいんだって、気が楽になったんです。私が独立したいって言ったときに、『まだやめたほうがいいんじゃない?』って言う人はひとりもいなくて、基本的に皆、応援してくれて。自分も本屋になりたいと思うようになったきっかけの人も何人かいるんですけど、いろんなところに影響されて、古本屋になった気がします」

経営員として働いていると、いろんな本に触れることができる上に、誰がどんな金額で入札するのか垣間見ることができるし、相場も少しずつわかってくる。それに、先輩たちからいろんな知識を教わることもできる。ただ、自分がどういうお店を作りたいかというところは、ほとんどブレることがないと深澤さんは言う。

「市場で私が接している人たちとは、ほとんど本の話をしないんですよ。最近は全然行ってないですけど、飲み会に行ってたころは、全然本の話にならなくて、あとで振り返っても何の話をしてたのか全然思い出せないような飲み会で(笑)。もちろん飲みながら本の話をしてる古本屋もいると思うんですけど、資料会や明治古典会の飲み会に行くと、全然本の話にならなくて。だから、仕事以外の部分を変えてくれる人はたくさんいるんですけど、店に影響が出たことはほとんどない気がします」

店の外から、ゴオオオと音が響いてくる。カープ帽を被った少年がキックボードで走ってきて、信号を待ちながらぐるぐる旋回する。扉に吊るしてある消毒液が風に吹かれ、こつんこつんと音が鳴る。今日が風が強いのか、開店祝いに贈られた胡蝶蘭の花びらが一枚飛んでゆく。

深澤さんはレターパックを取り出し、通販の発想準備に取り掛かる。注文があったのは、出来上がったばかりの「みすみかばん」。タナカトモコさんに、深澤さんの飼い猫をモチーフに描いてもらったイラスト入りのトートバッグだ。深澤さんが猫を飼っていることを知る友人から、次から次にプレゼントされた猫の置き物が、レジの周りに並んでいる。

「ご依頼主」の欄に、住所印を押す。しばらく扇ぎ、文字が掠れないようにと、ティッシュを被せて軽く押す。念のためにと、ティッシュを畳んで裏返し、もう一度押す。マッキーで送り先を書き、帳場に追跡シールを貼っておく。ひとつひとつの仕事を、きっちりこなしていく。これはきっと、夏休みの宿題も計画的にこなしていたに違いない――そう話を向けると、予想を上回る答えが返ってくる。

「夏休みの宿題は、夏休みが始まる前にもう、全部やっちゃってました。『この日にこの課題をやる』って計画を出すんですけど、早く遊びたくて、課題をもらった時点で一気に終わらせて。だから、二学期が始まったときには宿題の内容をおぼえてないから、夏休み明けのテストはぼろぼろでした」

店内にはカネコアヤノが流れている。自分で選んだプレイリストを再生しているわけではなく、ランダムで曲が流れる設定にしてあるのだという。

「BGMって悩みますよね」と深澤さん。「最初のうちはずっと無音でやってたんですけど、無音は無音で『静かだね』ってお客さんに言われたので、スピーカーを買って流してるんですけど。難しいです。映画のサントラを流したときもあったんですけど、『これ、あの映画のサントラですね』って言われて、その会話がめんどくさくて。誰もわかんないような曲を流したいと思って、チェコの民謡を流したこともあるんですけど、それはそれで『この曲は何?』って聞かれて。どうすればいいんだ!ってなりました」

常連のお客さんと、なんでもない会話をぽつりぽつりと交わすのは楽しいけど、古本や映画の話をするのはどこか気が重いのだと、深澤さんは言う。その気持ちは、どこかわかるような気がする。本を読むことも、映画を観ることも個人的な体験で、それを誰かと分かち合うことは難しいことであるように感じてしまう。

「映画評論を読むのはすごく好きなんですけど、そういう仕事をしている人たちに対する信頼も尊敬もあるから、あんまり自分で映画の話をしたいとは思えないんですよね。ある程度信頼関係がある相手であれば話せるんですけど、初対面の人とはうまく話せないところもあって。好きな映画って人それぞれ違うし、『納豆って美味しいよね』みたいな話なら『わかる』って返せるんですけど、一口に映画と言っても色々あるから、うまく返せなくて」

古本屋を訪れたとき、ぼくもついつい帳場で立ち話をしてしまう。同じ本を扱う場所でも、たとえば図書館のカウンターで立ち話をすることなんてないのに、なぜか古本屋では立ち話をしてしまいがちである。それに加えて、「古書みすみ」の場合、女性店主で、20代だということも少なからず影響しているのではないかと思う。たとえば若い女性がひとりでギャラリーを訪れると、学芸員でも何でもない男性が頼まれてもいないのに執拗に蘊蓄を語るふるまいが問題視されている。

「ああ、いますね!」と深澤さん。「私もひとりで美術館に行ったとき、何回かされたことあります。知らない人がいきなり絵の説明をしてきて、美術館の人かと思って『へー』って聞いてたら、普通に出口から出て行って(笑)。それと似たような感じで、私が店主だと知らずに、『日本の古本屋って知ってる?』とかって話しかけられることもあります」

16時半になると、ピンポンパン、と防災無線から音が響く。「緊急事態宣言が、発令中です。大切な命を守るため、感染拡大防止に、市民の皆様の、ご協力をお願いします。防災小金井」。やけにゆっくりした口調で、そう読み上げられる。深澤さんは「寒すぎるので、今日は18時までの営業にします」と言って、ツイッターに今日は18時までと投稿している。

去年の大晦日、深澤さんはツイッターにこんな言葉を書いていた。

古本屋が楽しくて仕方ねぇと生きていたらあっという間に2020年が終了してしまいました。

来年もその先も、これからもどうかずっとずっと古書みすみをよろしくお願いします!

みなさま、良いお年を!営業開始は1月5日です!

深澤さんにとって、古本屋の仕事が楽しくて仕方がないのは、どんなところだろう?

「ああでも、本に自分の好きな値段をつけて売れるのがまず楽しいなって思います。自分が決めた値段で棚に並べて、それが売れるまでの過程が楽しいですね。無心で本を磨いてる時間も好きだし、市場の仕事も楽しいので、今のところ全部楽しいです。どんどん売り上げが上がっていくといいなとは思いますけど、それ以上に『あそこに本屋があるな』って認識が広がっていくといいなと思ってます」

閉店後、「古書みすみ」をあとにして、武蔵小金井駅まで歩く。閉店時間を早めたこともあり、まだ外は日が暮れたばかりで、西の空はまだ白く明るく、少しずつ青に変わってゆく。数日前は暖かかったのに、今は吐く息が白くなる。誰もいない夜道をひとり歩いていると、あっという間に時間が過ぎ去ってしまって、もう冬になってしまったように思えてくる。

これからもどうかずっとずっと。「ずっと」を重ねて書いたときの深澤さんの気持ちを想像すると、そこに祈りのようなものを感じて、胸が一杯になる。今から10年後、20年後、30年後、「古書みすみ」はどんなお店になっているだろう。新小金井街道から角を曲がり、空を見上げると、大きな満月が浮かんでいた。