【今週はこれを読め! ミステリー編】〈佐々木譲5.0〉の改変歴史小説三部作完結!『分裂蜂起』

文=杉江松恋

今、最も読まなければならないミステリー作家は佐々木譲である。

このことは声を大にして言いたい。

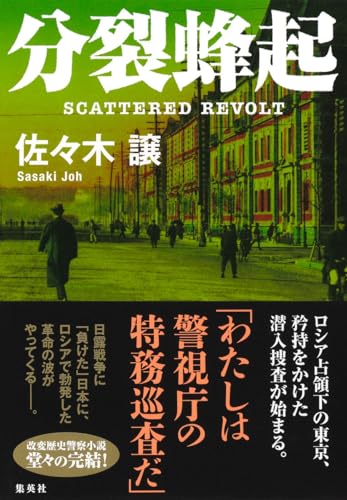

最新長篇『分裂蜂起』(集英社)が世に出たばかりだから特に言いたい。

1979年デビューの佐々木は半世紀近い間、常に最前列で走り続けてきた作家である。太平洋戦争に題材を採った冒険小説で読者の心を沸き立たせたかと思えば、時代をさらにさかのぼり、北海道の地で行われてきた帝国主義的非道に断固として否と叫び、常に社会や国家といった大きなものではなく、個人の側に立ってその魂を描き続けてきた。

ジャンルを超越してさまざまな小説を書いてきた作家が、〈佐々木譲5.0〉の指標として掲げたのがSFやファンタジーへの本格的な挑戦だった。その第一弾として世に出たのが2019年刊行の『抵抗都市』(集英社文庫)である。同作は歴史改変SFの要素を持つ警察小説だ。日露戦争で日本が敗北し、ロシア帝国に統治されることになる。敗戦・占領という言葉を避けて、庶民がこの変化を「御大変」と呼ぶあたりは、本質的なことから目を逸らそうとする現実の気風と重なるものがある。主人公の新堂裕作は旅順線で負傷し、心にも大きな欠落を抱えることになってしまった人物だ。現在は警視庁に刑事として奉職しており、彼による犯罪捜査が物語の主筋となる。

『分裂蜂起』で新堂が担当することになるのは、市ヶ谷濠で上がった水死体を巡る事件である。捜査が進むうちに、亡くなったのは宮谷一郎という自動車修理工だということが判明する。宮谷は新堂と同じ旅順で負傷した帰還兵だった。地獄のような戦地から、やっとの思いで帰還した者の命を奪った犯人に対し、新堂は怒りを燃やす。生前の宮谷が労働運動の勉強会に参加していた形跡があり、新堂は彼と接触した形跡のある者を求め動き出すのである。

ロシア統治下の日本であるので、新堂が歩く東京はわれわれの知るものとは大きく異なる。いや、施設の位置や地形はまったく同じだが、そこにロシア語の名称がつけられている点が違うのである。日本の警察は、ロシア帝国統監府の意向を無視して動くことはできない。だが、そうした状況は国際情勢の雲行きによって刻々と変化していく。第一作『抵抗都市』は1916(大正5)年の物語であり、ロシア帝国は日本にとって完全な上位者であった。しかし1916年、ロシアは第一世界大戦での敗色が濃厚になったことが国内の反乱分子活性化を招き寄せる。指導者レーニンに率いられた左派ボルシェヴィキの勢いは止まらず、翌1917年のデモに端を発する二月革命、続く十月革命での臨時ソヴィエト政権樹立へと流れ込んでいくのである。

第二作『偽装同盟』(集英社文庫)では物語の背後にそうした擾乱の情報が伝えられるようになり、結末ではある決定的な変化が起きた。続く本作では、二月革命と十月革命の間に東京で起きた事件が描かれる。ロシア帝国の弱体化を察知した民衆の中には、それまでの支配者に対する憤懣が一気に噴出し、外国人排斥運動も起きる。

こうした政治的動乱の最中で起きた殺人事件であり、背景には労働運動の過激派が絡んでいることも想定されるのである。『分裂蜂起』の素晴らしい点は、日露の均衡変化によってもたらされた不安定な状態が、図式ではなく動態として描かれることだ。脱ぎ捨てるべき傘、過去の存在としてロシアを見る者もいるが、日本が統治される立場である点は依然変わらずにあり、そうした状態についての思惑も勢力によって異なる。ボルシェヴィキ革命に対する警戒心は根強く、刑事警察の人間である新堂も公安部に相当する特別高等警察からの圧力を無視して捜査を進められない。そんな中でも彼は自分を貫こうとするのである。国のためではなく、法によって守られなければ傷ついてしまう個人のためにしか彼は動かない。声高に何かを叫ぶのではなく、ただ行動で自身の信念を示そうとする彼の姿勢は静かな感動を呼ぶ。

物語の後半で新堂は、ある特殊な捜査活動を余儀なくされる。これから読む人のために詳細は省くが、警察官が一般人に対して持っている優越性を一切行使することができない状況だ。文字通り孤立無援の闘いであり、生命そのものが危険に晒される。生き残りを賭けた闘いと、卑劣な犯人を決して逃してはいけないという強い思いの二つを、新堂はまっとうすることができるのだろうか。

三部作の完結篇ということを感じさせる場面が随所にある。三長篇に共通する登場人物は、ロシア統監府保安課のコルネーエフ憲兵大尉だ。統治する側であるコルネーエフと新堂は、利害の対立する場面でたびたび衝突してきた。しかし互いを法の守護者として認める部分もあり、相手に敬意を払う関係でもあったのである。そのコルネーエフが1917年の祖国動乱を受けてどういう決断をするかという点にもぜひ注目していただきたい。

感心するのは、大正時代の物語でありながら現代に通じる要素が盛り込まれていることだ。作中で描かれる日本国は、ロシアによる支配を受けたという負の遺産を反省材料として生かすことができず、自らもまた帝国主義野心を再燃させていく。この懲りなさ、学ばなさは滑稽だが、現実の政治状況を見ると到底笑えないものがある。歴史の過ちから目を背け、美しい物語のみを称賛することの怖さに気づかせてくれる作品でもある。歴史修正主義の愚かさを、歴史改変小説で学ぶことになるとは。

〈佐々木譲5.0〉は少しも勢いを弱めることなく現在も進行中である。2022年の『裂けた明日』(新潮文庫)では、致命的な間違いを犯したために国土が分裂し、絶え間ない内戦状態に陥ってしまった近未来の日本が描かれた。現実の似姿であり、愚かな歴史への反省でもある本三部作を経て佐々木はどこへ向かうか。どのような道を進むとしても、毅然として守り続けるのは、個人であり、個人の味方であるという姿勢であるはずだ。

佐々木譲、読まねばならない作家である。

(杉江松恋)