第4回 異星探査のように

ヤブカラボーで恐縮だが、文芸誌とはそれぞれが小さな天体のようなものだ。というのは単なる連想のようなもので、たまさかスタニスワフ・レムの異星探査ものを読んでいるからかもしれない。

レムの『エデン』や『インヴィンシブル(砂漠の惑星)』、『ソラリス』といった小説では、人間の宇宙飛行士たちが異星を訪れて、自分たちとは違う生命体と遭遇し、それがどのようなものなのかを理解しようと努める。といっても、すっきり分かってしまうことはなく、あれはなんだったんだろうという謎が常に残る。

未知の文芸誌に遭遇するたび、「ここはどんな場所だろう」と探検気分で見て歩く。それぞれの文芸誌には固有の生態系のようなものがあって、二つと同じものはない。住人たちと自分とのあいだには共通点もありそうでありながら、言葉も風習もものの見方もいろいろ違っていたりする。たとえ母語が同じでも、時代や文脈がちがえば言葉遣いもちがっている。完全に「わかった!」ということはなく、常によく分からないものが残る。そしてそれが楽しい。

この連載、「世界の車窓から」のような気分で出発したけれど、仮に文芸誌が宇宙の星々だとしたら、いま私が乗っているのは銀河鉄道ということになろうか。

などと思うのは、この連載を始めてから、以前にも増して古今東西の文芸誌(のようなもの)を探し眺めるようになったからかもしれない。みなさんにも、未知の天体を探査するような気分で楽しんでもらえたらうれしい。

*

さて、そこで出発点として、その名も『世界文學』という雑誌を見ているのだった。というのも、この文芸誌では、毎号の表紙で海外の文芸誌を紹介していて、これが一種の文芸誌カタログになっているからだ。いわば中継地点だ。

前回はこの『世界文學』がどんな雑誌なのかということを創刊号に即して眺めてみた。今回は、いよいよというか、表紙を飾る文芸誌にどんなものがあるかを検討してみることにしよう。

私の手元にはこの雑誌の創刊号から(おそらく)終刊号までの全38冊が揃っている。

そこでまずは愚直に表紙に掲載されている文芸誌の誌名を創刊号から順に並べてみよう。どの地域や言語のものがあるかを気にしてみるとちょっと楽しいかもしれない。こんな具合である。

リストには、もとの誌名と『世界文學』に記載された日本語訳、それと解説に書かれた創刊年、発行された土地などを並べてみた。創刊と終刊の年が記されていない場合もあったので私のほうで補ってみた。また、場合によっては現在知られている創刊年とは異なる数字が示されていることもある。ここでは『世界文學』に記されたまま写しておいた。

第27号だけは例外で、文芸誌ではなくルーレットの図解が表紙を飾っていている。表紙についての解説によると、「賭」特集に合わせてのことらしい。というわけで、全37種の文芸誌が並んでいることになる。

少しリストを眺めてみよう。

まず発行地域はどうか。欧米を中心として、チェコ、ソ連、中国、フランス領インドシナなどの雑誌も見える。地域別に見ると、フランス(当時のフランス領も含む)が12でダントツに多い。これは『世界文學』第2号から責任編集を担当したフランス文学者の伊吹武彦によるものだろうか。次にアメリカとソヴィエト連邦が6ずつ、それにイギリスが続く。

これはまたそれぞれの雑誌を見る際に検討するが、ドイツはちょっと事情が特殊。というのも、1933年にナチスドイツが政権に就いてから、ドイツ語の文芸誌がよその国で発行されるケースがあるからだ。こうした文芸誌や文芸に関わる活動は、「亡命文学」などと呼ばれたりもする。

年代で見ると、19世紀半ば、1850年創刊の『ハーパーズ・マガジン』が最も古く、1857年創刊の『アトランティック』、1894年創刊の『イエロー・ブックス』と続く。その他の雑誌は20世紀前半の創刊。1946年に創刊された『世界文學』から見て同時代の最新誌、サルトルの『レ・タン・モデルヌ』や『ラ・ターブル・ロンド』もあって、ここに並ぶ文芸誌の創刊年には100年ほどの幅がある。

なかにはその後どうなったか分からないと説明されているものもあれば、『ハーパーズ・マガジン』『アトランティック』のように現在も続いている雑誌がある。「終刊」の欄に「継続中」と記した雑誌は、私が調べた範囲では目下も刊行が続いているものだ。ただし、場合によっては経営主体が変わったり、雑誌の路線が変更されたりして、『世界文學』で紹介されたときとは違う方向に進んでいるものもあるかもしれない。

果たして雑誌の平均寿命というものがどのくらいなのかは知らないが、100年近く続いているのは相当長い部類ではないかと思う(文芸に限らなければさらに長いものがある)。昔はしばしば「三号雑誌」などという言葉も耳にしたものだった。創刊したのはよいものの、三号で休刊になる雑誌を指す。いまはどうだろう。そもそもインターネットの登場によって、従来の意味での雑誌も変化を余儀なくされているところだけれど。

ところで参考までに記してみると、現在の日本で発行されている文芸誌のうち、いわゆる「五大文芸誌」と呼ばれる雑誌の創刊年はこんな具合。

・1904年 『新潮』(新潮社)

・1933年 『文學界』(文化公論社、現在・文藝春秋)

・1933年 『文藝』(改造社、現在・河出書房新社)

・1946年 『群像』(講談社)

・1970年 『すばる』(集英社)

このなかでは『新潮』がもっとも長寿で、先頃創刊1400号を記念する特大号が出たところだった(2021年9月号)。これらの雑誌についてもそのうち見ることにして、いまは『世界文學』に戻ろう。

*

さて、『世界文學』の表紙裏には、表紙に掲げられた文芸誌の解説が載っている。そこから二つほどお目にかけよう。漢字は現在のものに改めてある。

第1号(1946年4月発行):表紙の写真『N. R. F.』

「象徴主義以後の新文学はフランスでは雑誌『エヌ・エル・エフ』によつて代表される。純白の表紙に鮮かな朱色で誌名を刷り込んだ清新高雅な月刊誌である。一九〇九年(明治四十二年)アンドレ・ジイドを中心として創刊され、第一次大戦のあひだ中絶したが、一九一九年、俊英リヴィエールを主幹として再刊、「戦争が今なほ知性の上に及ぼす制約を除去」し「創造のための土壌たらん」と唱へ、ジイド、クローデル、ヴァレリー、プルーストなど一流作家の作を掲載、折衷的ながらしかも常に高邁な知性昂揚のために活躍した。今次大戦以後の消息は詳かでない。」

短く要点を押さえた紹介文だ。『エヌ・エル・エフ(新フランス評論)』は、いずれここでも眺める予定だが、この雑誌の創刊号は実は二つある。最初の創刊は1908年。だがこの創刊号を出した後、雑誌の方向をめぐって関係者たちの意見が分かれたようで、1909年に改めて創刊号が出ることになった。ここで紹介されているのはその新しいほうの創刊号である。

説明にもあるように、作家のアンドレ・ジッド(1869-1951)が中心となって編まれた文芸誌だった。現在の商業出版では、文芸誌を編集するのは出版社であることが多いので、そちらを見慣れていると、ジッドが直々に? と感じるかもしれない。でも、考えてみたら文芸誌というもの自体、もとはといえば同人誌というか、同好の士が集まってつくったものだったのだから、むしろ『エヌ・エル・エフ』の出発の仕方はごく当たり前のものとも言えそう。

この紹介文が書かれたのが1946年という終戦直後のこともあり、「消息は詳かでない」と記されているところに時代を感じさせられる。『エヌ・エル・エフ』はいまも健在で、ガリマール社から刊行されている。

次にもう一つ見てみよう。

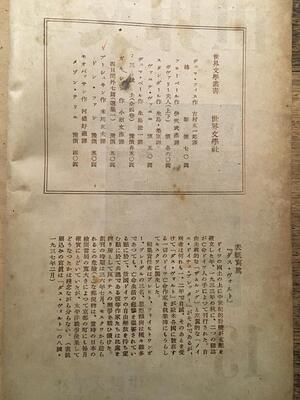

第13号(1947年9月発行):表紙の写真『DAS WORT』

「表紙写真 『ダス・ヴォルト』

ドイツの国土の上に中世的野蛮が支配を確立した年、一九三三年の秋に、二つの雑誌が亡命ドイツ人の手によつて刊行された。自由主義的な「ザムルング」と左翼的な「ノイエ・ドイチェ・ブレッター」がそれであるが、両者は何れも一、二年で自滅、そのあとを受けて「ダス・ヴォルト」が欧米各国に散在する一切のドイツ亡命作家を執筆陣にもうらしてモスクワに誕生した。

編集責任者はブレヒト、フォイヒトワンガー、ブレーデルの三名、思想傾向は種々雑多であつても、亡命生活の悲惨を強要されている点に於て、故国ドイツの自由解放を待ち望む点に於て共通である彼等作家たちは此処を拠り所として反ナチスの闘争を戦ひ続けた。創刊の時期は三六年七月、モスクワから送られるこの危険(?)な郵便物は、当時の日本の検閲当局の寛大さによつて京都の町にも毎月確実にとどいていたが、太平洋戦争後果してどうなつたかは残念ながら分らない。(表紙刷込みの写真は「ダス・ヴォルト」の八号・一九三七年二月)」

先ほど触れた「亡命文芸」の一例である。ベルトルト・ブレヒト(1898-1956)は日本でも数々の作品が訳されてきたドイツの劇作家。リオン・フォイヒトヴァンガー(1884-1958)は、ブレヒトと共著もあるドイツ系ユダヤ人。ヴィリー・ブレーデル(1901-1964)もドイツの小説家で、この人は一時期強制収容所に投獄された経験をもつ。

彼らはみな、1933年、34年ころにドイツ国外に亡命して、ともにこの『ダス・ヴォルト(言葉)』という雑誌を創刊したのだった。モスクワで発行されたのはそのためである。この時代、文芸誌は反ファシズムの拠点であり、政治的な戦いの場でもあったのだ。

ついでながら、ここで誌名の挙がっている『ノイエ・ドイチェ・ブレッター』はプラハで、『ディ・ザムルング』はアムステルダムで、それぞれ刊行された文芸誌。『ダス・ヴォルト』はこれらを引き継いで発行され、のちには『インターナツィオナーレ・リテラトゥーア(国際文学)』ドイツ語版に合流していったようだ。

ここに名前の出た『ノイエ・ドイチェ・ブレッター』(第15号)、『インターナツィオナーレ・リテラトゥーア(国際文学)』(第7号)は、先ほどの文芸誌リストにも顔を出していたもので、『世界文學』の表紙上でもそんなふうに雑誌の系譜というか、関連が垣間見えたりするのも面白い。ドイツからの亡命作家たちの活動は、それ自体たいへんに興味ある出来事なので、詳しくはこれらの雑誌に触れる際、検討してみるつもり。

戦時中にもモスクワから京都へこうした雑誌が届いていたというちょっとした記述が、後の読者にとっては、当時の社会背景を思わせる手がかりとなるという実例としてもつくづく面白いものだ。

*

それにしても、戦前から集めていたものもあるだろうとはいえ、戦後間もなくの時期に、よくぞこれだけの雑誌を入手していたものだと思う。

ここでも『世界文學』に教えられたこれらの文芸誌を手がかりにして、眺められるものから順に見ていくつもりだ。また、その過程でこのリストに載っていないあれこれの文芸誌にも触れようと思っている。

ちょっとした野望を述べれば、できたら世界の文芸誌の全貌を知りたいものだ。といっても、これはいろいろ無理がある。というのも日本だけに限ってみても、これまでに発行された文芸誌はどれだけあるかも分からないほどだ。

蛯原八郎の『明治文學雑記』(学而書院、1935)という本がある。同書には「明治時代文學雑誌年表」という労作が収録されていて、その冒頭で著者は「何しろ玉石混淆の文學雑誌が二千種以上もある」と記している。明治期だけでそうなのだから、大正、昭和、平成とみていけば、いったいどれほどの文芸誌があったのか、ちょっと気が遠くなりそうだ。

とはいえ、幸いなことに国内外でそうした文芸誌について、いろいろな資料もつくられており、研究もされている。ここでもそうした先達の仕事をありがたく参照しながら、そのつどみなさんにもご紹介しよう。

他方で希望もある。かつてなら古書店や図書館で現物を見なければ、存在を確認できなかった文芸誌を、いまではネット上のアーカイヴでもデジタルデータとして閲覧できるケースが少なくない。

今回お目にかけた『世界文學』の表紙を飾った文芸誌についても、一つひとつネットで調べてみたのだが、なかには全号をデジタルアーカイヴで閲覧できるものもあった。

もちろん現物を手にとって見るに越したことはない。そうはいってもデジタルデータは現物の一部を抽出したものだからだ。とはいえ、雑誌の見た目や内容を窺い知る手がかりとしては申し分ないものでもある。ここでもおおいに活用するつもり。

というわけで、そんなことができるかは措くとして、あれこれの文芸誌を見ながら、その全体像をラフにでもよいからイメージできるようにしてみたいと思う。

いまでは滅多にお目にかからないけれど、かつてネットの回線がもっと細かった時代のインターネットでは、画像が表示されるまで結構時間がかかっていた。最初は粗くモザイク画のように全体が表示されて、それからだんだんと表示が細かくなってゆく。その様子をじりじりしながら眺める待ち時間があった(私は嫌いではなかった)。ここでも、おおまかなモザイク画でもよいので、なにか文芸誌についてのそうした像が浮かび上がってくるといいなと思っている。それをどう表現するとよいかも含めて、この場で考えてみるつもりだ。

すぐそうやって、できるかどうかも分からない大風呂敷を広げて、と笑われるかもしれない。私もそう思う。でも、そう考えてみるのが楽しいのだから仕方がない。頓挫したらしたで、「ほら見たことか」と愉快がっていただければ幸いである。

次回はもう1回、『世界文學』におつきあいいただこう。同誌がどのように生まれたのか、刊行するなかでどんな盛衰を体験したのか、隈無く分かるわけではないのだが、雑誌や関連文献から少しばかり垣間見えることがあって、これをみなさんと分かち合いたいのだった。