第3回 「世界」とはどこのこと?

手始めに1946年に日本で創刊された『世界文學』という雑誌を眺めているところだった。

版元は、戦後まもなく京都で創業した世界文學社。社主は柴野方彦(しばのまさひこ、1913-1979)といって、作家の織田作之助(1913-1947)と旧知の仲の人物。二人は京都の第三高等学校(後に京都大学に統合)、いわゆる「三高」の同級生だった。彼らは在学中にも文芸の同人誌をつくっている。また、創刊号でアンドレ・ジッドの「架空のインターヴュ」を訳したフランス文学者の伊吹武彦(1901-1982)は、その三高でフランス語を教える教師だった。彼は創刊号の「編輯者のことば」で予告されている通り、第2号から責任編集を務めることになる。

こんなふうに見ると、『世界文學』は京都の三高という旧制高校の縁によって生まれた同人的な性格をもつ雑誌のようでもある。その最小のチームによる雑誌が、「世界」という、さしあたって人間にかんする限り最大のテーマを扱うというこのギャップが私などにはたまらない。もっとも創刊当初は、もっと別のかたちの文芸誌が目指されていたようだった。このあたりのことについては、同誌を一通り眺めたあとで述べることにしよう。

*

では、そんな『世界文學』を改めて詳しく見てみよう。創刊号の表紙は前回お見せしたとおりで、フランスの文芸誌『新フランス評論(N. R. F.)』の書影があしらってあった。創刊の第1号は昭和21年4月号で、昭和21年4月15日発行。全90ページで定価は「4円(税共)」。6箇所に入っている広告は、すべて世界文學社の既刊や近刊の案内。

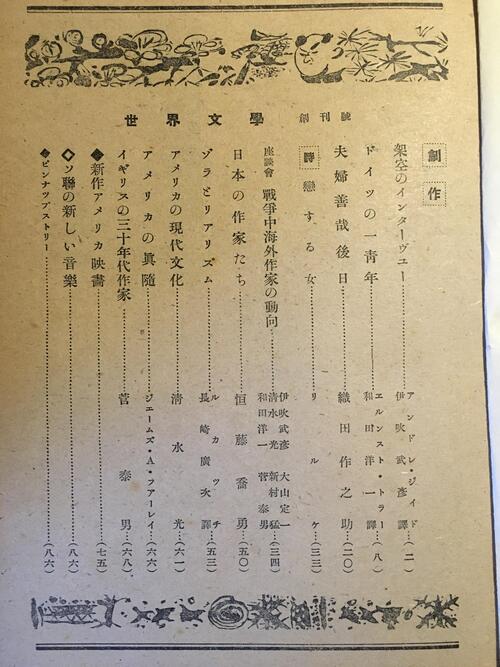

目次はこんな具合。

以下に文字でも書き起こしておこう。ただし、仮名の表記はそのままとし、漢字は現在通用しているものに置き換えてある。また、目次には表記されていないものの、それぞれのページに記されている情報も〔〕で補ってみた。「*」をつけたのは連載である。

・架空のインターヴユー アンドレ・ジイド/伊吹武彦訳*

・ドイツの一青年 エルンスト・トラー/和田洋一訳*

・〔お薬味〕

・夫婦善哉後日 織田作之助*

・恋する女 リルケ〔/岸田晩節訳〕

・座談会 戦争中海外作家の動向 伊吹武彦、大山定一、清水光、新村猛、和田洋一、菅泰男

・日本の作家たち 恒藤喬勇*

・ゾラとリアリズム ルカツチ/長崎廣次訳

・アメリカの現代文化 清水光

・アメリカの真髄 ジエームズ・A・フアーレイ〔リーダーズ・ダイヂエスト、一九四五年七月号より抄出〕

・イギリスの三十年代作家 菅泰男

・新作アメリカ映画〔映画になつた文学作品 清水光〕

・ソ連の新しい音楽〔プロコフイエフの新作 (タイムより)〕

・ピンナツプストリー

・〔アメリカの声〕

・〔新刊通信 (世界文学社出版部)〕

・〔編集者のことば〕

ご覧のように、織田作之助の「夫婦善哉後日」と恒藤喬勇「日本の作家たち」を除くと、海外文学の翻訳や話題で占められているのがお分かりになるだろう。恒藤喬勇という人物についてはよく分からない。連載と銘打たれている同エッセイでは、戦時中の日本の作家たちのふるまいを17通りに分類して、作家らしいのはそのうち3種類だけで「あとは作家の風上に置けない連中ばかしである」(50ページ)と手厳しい。続きはどうやら書かれることがなかったようだ。いずれ編集部に関係のある人物の筆名であろうか。

それから、『リーダーズ・ダイヂエスト』『タイム』というのは記事の出典だ。その他、巻末近くに置かれた「アメリカの声」という編集部によると思われる文章では、『サイエンティフィック・アメリカ』『フォーブズ』『コリアーズ』『ウーマンズ・ホーム・コンパニオン』『ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン』『ハーパーズ・マガジン』『ニューヨーク・ワールド・テレグラム』『フォーチュン』といった雑誌の話題も要約紹介されている(90ページ)。当時、こうした雑誌をどこで手に入れられたのかも興味のあるところだが、それはさておき、アメリカの出版事情にも注意を向けている様子が窺える。

こんなふうに『世界文學』は、海外作品の翻訳を中心とするだけに、翻訳のもととなる本や雑誌はどうしていたのか、翻訳についての契約などはどうしていたのかという点も気になるところ。これについては、毎号の「編集者のことば」を見ていくと事情が少し分かるので、回を改めてお話しすることにしよう。創刊号の時点では、おそらく『リーダーズ・ダイヂエスト』や『タイム』に断りなく翻訳・掲載していると思われる。

さて、翻訳されている作家たちを改めて並べてみよう。

・アンドレ・ジッド(1869-1951)フランス、作家

・エルンスト・トラー(1893-1939)ドイツ、劇作家

・ライナー・マリア・リルケ(1875-1926)オーストリア/ドイツ、詩人

・ルカーチ・ジェルジ(1885-1971)ハンガリー、哲学者

・ジェイムズ・ファーレイ(1888-1976)アメリカ、政治家

うっかり現在(75年後)の目で見ると、前世紀の古い作家たちに見えてしまうかもしれない。リルケとトラーは20世紀前半には存命だった人。ジッド、ルカーチ、ファーレイは『世界文學』創刊号が刊行された当時(1946年)の同時代人である。もっぱら欧米が中心のラインナップだ。このように欧米を中心として、ときおりソヴィエト連邦/ロシアや中国といったその他の地域が加わる構成は最終号まで変わらなかった。

文学全集などでもそうだが、「世界」という言葉が使われるからといって、文字通り世界中の作品を収録しているとは限らなかったりする。といっても、いまでも国に類するものを数えるだけで二〇〇近くあり、これを言語で数えればもう一つ桁が増えるわけで、「世界」の文学を網羅的・体系的に扱おうと思ったら簡単なことではない。自ずとなにかを選ぶことになる。

*

「世界の文芸誌から」というタイトルを掲げる本連載だけに、この点にもうちょっとだけ立ち止まっておこう。

日本の場合、江戸時代までは文芸方面で舶来ものといえばもっぱら漢籍、中国文学が中心で、現在でいう「文学」、つまりliteratureやそれに類する異言語に対応する翻訳語としての「文学」という語が普及するのは、明治期以後のことだった。ただし、ややこしいことに「文学」という言葉は、古くは8世紀ころから使われている。その際の意味は「学芸」や「学問」で、いまとは用法も違っていることに注意したい。

例えば、幕末から明治にかけて活動した西周(1829-1897)は、幕命でオランダに留学した人で、帰国後は英語を中心としたヨーロッパ諸語から、それまでの日本語になかった言葉を大量に翻訳造語した現代日本語の恩人の一人だった。philosophyを「哲学」と訳したのはよく知られているかもしれない。

その西周が私塾で行った講義「百学連環」(1870-71頃)では、literatureを「文章学」と訳している。これは誤訳だったのかといえばそうではない。literatureという言葉もまた、もとはといえば「文字」を意味するラテン語の「リテラ(littera)」に由来して、分野やジャンルを問わず書かれたものを指していた。いまでも学術論文をliteratureと称する用法がある。こう考えると、西周が「文章学」と訳したのも故あることなのだった。

また、もう少しあとの夏目漱石(1867-1916)の例は象徴的かもしれない。彼は明治30年(1900年)に政府の命でイギリスに留学して、彼の地でliteratureとはなにかを研究している。いまでいう文学研究者だ。その漱石も、従来親しんでいた漢籍と、新たに触れることになった英語の小説や詩との関係についておおいに悩んだ。というのは「リテラチャー(literature)」という彼にとっては新しい概念がなんなのか分からなかったからだ。帰国後、東京帝国大学で「文学論」という講義を行い、そこで時代や言語を問わぬ「文学」一般を捉える考え方を提示している。これは後に『文学論』という本として刊行された。『文学論』は現在、『定本 漱石全集』(岩波書店)や岩波文庫にも入っている。

以上は一例だが、もっぱら明治期以降、欧米の「リテラチャー」という概念が輸入される際、もとから使われていた「文学」という言葉が訳語として充てられ定着するに至ったようである。

ちなみに江戸から明治期にかけて、どんな文学作品が翻訳されたのかについては、川戸道昭編著『幕末明治翻訳書事典 文学・伝記・外国語リーダー篇』(全3巻予定、国書刊行会、2020)がすこぶるつきに面白く、いろいろなことを教えてくれる本である。目下刊行されているのは第1巻で、江戸期から明治19年までを扱っている。これを見ると、江戸期には『イソップ物語』やダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』などが翻訳・翻案されていた様子が分かる。同書にも記されているが、『イソップ物語』のほうは、江戸時代の手前、16世紀末にキリシタン版が刊行されてもいる。

*

これで話がもとへ戻る。

つまり、ある時期までの日本における「世界文学」が、もっぱら西洋の作品や、西洋で文学として扱われてきたものを中心としているのは、こうした背景があってのことだと思われる。という話をしたかったのだった。「文学」も含めて「世界文学」という言葉には、西洋のものの見方をレンズとしてものを見る西洋趣味、オクシデンタリズムを反映しているわけである。

もっともそれを言うなら、洋服や洋食や洋楽をはじめ、現代の日本の文物の各方面には、もはやいちいち気に留めないほど西洋流が溶け込んでいる。私たちが使っている日本語にしても、漢語に訳されているのでぱっと見では分からないものの、やはり江戸期から明治期にかけてヨーロッパ諸語から翻訳された言葉が大量に入り込んでいる。「心理」「物理」「論理」「方程式」「哲学」「社会」「権利」「義務」「科学」他、英語をはじめとするヨーロッパ諸語を漢語(中国語)で訳して造られた日本語が山ほどある。「文学」もその一つであることは先ほど述べた通り。

それはそうと実際、前世紀の日本で刊行された各種の「世界文学全集」に並ぶ作家や作品を見比べてみれば、世界≒欧米露というケースが少なくなかったことがお分かりになるはずである。一例をご紹介しよう。私はかつて批評の歴史に関心があって調べていたことがある。その過程で『世界批評大系』(全7巻、筑摩書房、1974-1975)という本があるのを知って欣喜雀躍した。だってなにしろ「世界の批評の大系」というくらいで、それこそがまさに知りたいことだったから。批評という営みは古くはいつ頃からあるのか、古代エジプトやメソポタミアやインドや中国にもあったのか。文字が使われ始めてからこの5000年くらいの幅で、世界各地の各言語での批評について知りたい、そう思っていたわけである。

「なんだ、これでいいじゃん」と古本の揃いを見つけて注文した。程なく届いた箱入りの7巻はそれなりのヴォリュームで、中を見るまえに「おお、ここに世界の批評の大系が......!」と興奮したのを覚えている。

実際はどうだったか。もしその7巻の目次を眺めている私の様子を撮影していたら、最初の明るく希望に満ちた表情が、巻を追うごとに曇ってゆく様子が記録されたに違いない。

蓋を開けてみると、勝手に想像していたのと違って、ほとんどが近代以降の英仏独米、それに加えてイタリア、ギリシア、ロシア、スペイン、メキシコなどが少々。それでも十分ありがたい本だったので、失望とまではいかなかったけれど、「世界ってなに!?」と歯がみを禁じ得なかった。もっとも後から落ち着いて考えてみれば、編者の顔ぶれから予想できてよいことでもあった。編集には、篠原一士、川村二郎、菅野昭正、清水徹、丸谷才一の諸氏の名前が並んでいる。

それ以来のことである。私が「世界なになに」という表記に注意するようになったのは。目にする機会があると、「どれ、君の言う「世界」はどういう範囲か見せてもらおうか」という気持ちで臨んでいる。

ついでながら、「世界文学」にご興味のある向きには、秋草俊一郎『「世界文学」はつくられる――1827-2020』(東京大学出版会)をお勧めしたい。日本、ソ連、アメリカを例として、各地域で「これぞ世界文学」という「正典(カノン)」がどのように変遷してきたかを分析した好著である。世界各地の作品を集めて編まれた世界文学アンソロジーでも、時代がくだるにつれて多様な地域や言語の作品を収録するようになっていて、だんだんと欧米中心から文字通り世界のほうへ変化しつつある様子も分かる。

こうした事情は書店の文学コーナーの棚にも反映されている。書棚も一種の世界地図のようなもので、海外文学の棚に占める各地域の割合なども、きっと時代によってだいぶ様変わりしてきたのだろうと思う(とはいえ書店の書棚の変化なんて、誰か記録しているものだろうか)。例えばここ数年で現代韓国文学の棚が充実してきているのはその一例。

とまあ、こうした事情を勘案するなら、「世界文学」というよりは「海外文学」と言ったほうが実情に近いだろう。他方で「世界文学」という言葉を選びたい気持ちも分かるように思う。ウソでも仮でも「世界」という広がりで考えてみたいという気分というものがある。また、文学の場合、かつてゲーテが「世界文学」という言葉を使った経緯もあって、これが念頭に置かれることも少なくない。

戦後に日本で創刊された『世界文學』の「世界」もそうした文脈で見る必要がある。こと同誌の場合、創刊号の「編輯者のことば」にも示されていたように、終わったばかりの戦争の経験から、「ヒユーマニテイ」という人類共通の基本に立ち戻る必要が訴えられていたのだった(これについては第2回をご覧あれ)。

*

創刊号で翻訳を担当している訳者たちの顔ぶれも簡単に整理しておこう。

・伊吹武彦(1901-1982)フランス文学

・和田洋一(1903-1993)ドイツ文学

・大山定一(1904-1974)ドイツ文学

・清水光(1903-1961)アメリカ文学

・新村猛(1905-1992)フランス文学

・菅泰男(1915-2007)英米文学

・長崎廣次(1907-1991)フランス文学

・岸田晩節(1921-2006)ドイツ文学

創刊号で翻訳掲載された作品からして当然のことながら、英仏独の専門家が並ぶ。それぞれ1946から生年を差し引けばおよその年齢が分かる。最も若い岸田晩節が25歳、最年長は伊吹武彦で45歳。現代の感覚では十分若い印象だが、当時どう見えていたかは分からない。

さて、こんなふうに『世界文學』創刊号を少し眺めてみたわけだが、これを書きながら、文芸誌をどんなふうに紹介すればよいだろうと少々思案しているところ。詳しくは次回をお待ちあれ。

あ、そうそう、前回注文したと報告した『世界文學』第38号は無事に手に入りました。ありがとうございました。