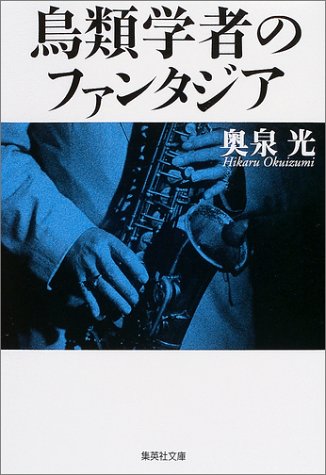

【今週はこれを読め! SF編】アンドロイドはジャムセッションで人間と勝負できるか?

文=牧眞司

中核となるテーマはAIによる人間性の再現。その題名が示すように、ジャズが題材としてさまざまに扱われている。これがきわめて重要。物語の味つけにとどまらず、この作品の本質につながっている。

舞台は二十一世紀末、デジタル技術は高度に発展し、将棋や囲碁などのゲームで圧倒的な強さを発揮するソフトウエア、小説やドラマの自動生成、有名なミュージシャンのスタイルをコピーした機械演奏などはもはやあたりまえだ。しかし、人間にできることはすべてAIで再現できるとは、まだ言いきれない。一般的な知性を試すチューリングテストはたやすくパスするとしても、リアルな環境のなかで発揮される個性はどうだろうか? 何十分の一秒で微妙に動く表情、相手しだいでの変わる立ちふるまい、あうんの呼吸。具体的にいうとジャズの即興演奏だったり、話芸の達人どうしのかけあいだったり、プロ棋士の盤面外でのすべての所作だったり。

主人公のフォギーこと木藤桐は、アナログ的(つまり時代遅れの)ジャズ・ピアニスト。フォギーを名乗っているのは、やはりミュージシャンだった曾祖母の池永希梨子がそう呼ばれていたからだ。純粋な憧れだが、じつはこれが物語上の重要な綾となる。

曾祖母のころとは時代が異なり、音楽だけで生計を立てることはできないフォギーは音響設計士の仕事を請けおっている。目下取り組んでいるのは、ロボット製造の多国籍企業モリテック社のカリスマ技術者である山萩貴矢の架空墓(ヴァーチャルトゥーム)だ。架空墓はAI化された故人が墓参者を迎えるため電脳空間に設定される領域だが、山萩は凝りに凝りまくっていくつもの場所を用意していた。とくに力を入れているようなのは、かつて東京に実在したジャズクラブ新宿Pit Innの再現だ。フォギーにとっては担当外なのだが山萩に誘われて整備中の現地を訪れ実際に演奏を聞き、よくできていると思いながらも、音を含めた演奏者の現実感、肌触り、空気感がいまひとつと感じて、やや安堵をする。しかし、その安堵はいつまでつづくだろう? 現実感がたかだか精度の問題であれば、いずれ克服されるのではないか?

山萩は本職のロボット技術でもブレイクスルーをめざしていた。伝説的な人物をそっくりに再現するアンドロイドだ。そのデモンストレーションとして将棋の大山康晴十五世名人のアンドロイドをつくりあげ、人間のプロ棋士、芯城銀太郎と対戦させるという。芯城は山萩と旧知の仲でやはり60年代文化に耽溺しているくちだ。例の架空墓にもブレインとして参加している。フォギーも芯城とはかなり親しく交際していたので、東京シティーのホテル景雅園でおこなわれる対局の観戦に招待された。二日にまたがる勝負だが、その一日目の晩に事件が起こる。大山名人が密室で破壊されてしまったのだ。電子回路は修復不可能。世間は騒然となる。

真相につながる手がかりなのか、それともより深い謎への入口なのか、フォギーは事件の少し前に大山名人から手書きのメモをわたされており、そこにはこう記されたいた。「My funeral すぐに はやくpianoを 千駄木で だれにも知られずに keyは乱歩訳『赤き死の仮面』にあり----このmessageをMiss Foggyにかならず手渡しで だれにもしられずに T.Y.」

不可解なメッセージが象徴するように、この作品にはミステリの趣向がふんだんに盛りこまれている。密室事件や暗号解読に加え、マニアな読者は叙述トリックも疑いながら読むことになる。なにしろ、この物語は「吾輩は猫である」ではじまるのだ。話者は猫......といっても生きた猫ではなく、山萩がフォギーのためにつくったロボットの猫である。フォギーはかつて本物の猫を飼っていたことがあり、ジャズの名演奏家エリック・ドルフィーに因んでドルフィーと呼んでいた。そのドルフィーにそっくり似せたので、この人造猫も(話者)の名前もドルフィーだ。

この話者のドルフィー(猫)がくせもので、一人称を前に出して語っていたかと思えば、いつのまにか自分をするするっと後退させてあたかも客観・超越的な視点であるかのように語ったりする。その場合、物語のなかに吾輩ではなく、一介の登場人物としてのドルフィー(猫)がいるのだ。こうした自由自在の語りは恣意的ではなく、いっぽうで小説空間の構造と切り離すことはできず、もういっぽうでAIが意識を持ちうるか(=世界と自己との位相)というテーマにかかわってくる。さらにややこしいことに、物語のなかでジャズ・ミュージシャンのほうのドルフィー(人間)も、山萩の手でアンドロイド化されているのだ。フォギーはアンドロイドのドルフィーとセッションをし、既存の音楽ソフトとは比べものにならない手応えを感じる。フォギーが仕掛ければ、ドルフィーは即妙のアドリブで応じる。

ここらへん、ジャズ愛好家は大喜びだろう。このセッションだけでなく、何人もの名演奏家がアンドロイド化されていて夢の共演が実現するのだ。どう演奏するかしれない不確定要素(人間であるフォギー)が加われば、あらかじめプログラムされた演奏内にはおさまらない。アドリブのかけあいがはじまり、たがいに相手を裏切ったり挑発したりしながら絶妙に演奏が噛みあってどんどん先へ先へ----それは弾いている本人も意識的に統御しているのではなく、その場に引っぱられるように----進行していく。そのリアルな(!)感じを、奥泉光はみごとに言語化する。

山萩は落語通でもあって五代目古今亭志ん生と立川談志のアンドロイドもつくっていた。このふたりの噛みあうような、適当にスルーしあうような絶妙のかけあいも面白い。彼らは物語の終盤、人類の命運を握る局面で暗躍する。

アンドロイド密室殺人ではじまった事態が人類の命運まで発展してしまうにはいろいろな経緯が絡むのだが、そもそもの前提は2029年(この物語が進行している時点より何十年も昔)に起こったデジタル機器の大感染(パンデミック)である。29virusと呼ばれるコンピュータ・ウイルスが引きおこしたものだ。人類はそこからデジタル文明を再建したわけだが、ふたたび同じ危機が訪れないとも限らずモリテック社でも29virusの研究をつづけていた。この分野も山萩が主導していたのだが、現在の彼は老齢で肉体が限界を迎え、ひとまえにあらわれるのは電脳接続のみ。しかも、死後の考えて架空墓を充実させることに専念しているしまつ。業を煮やしたモリテック社経営層は、ムチャな手段に出る。

生体脳の情報をまるごとデジタル情報へ移し替え、肉体を失ったあともサイバースペース内の人格として生かしつづけるTBU(Total Brain Uploading=全脳送信)と呼ばれる技術がある。まだ不完全な技術だが、モリテック社は山萩の若いときの人格コピーをこっそり起動させ、ヴァーチャル人格に29virusの研究をつづけさせようとしたのだ。しかし、思ったようには運ばない。〈Met02〉と名づけられたAI山萩はあっという間にネットワーク上の膨大な領域を占拠し、自分の要求をつきつけてくる。協力する条件としてKiri Kitoという人物にTBUを施してほしい。Kiri Kitoとは木藤桐、つまりフォギーだ。

さらに〈Met02〉はすでに新しい大感染が起きていると指摘する。しかし、こんどのウイルスはデジタル情報の数列に異質な記号列を挿入するだけで、いまのところ毒性を発揮していない。〈Met02〉の推測によれば、ウイルスにはもともと錠と鍵がふたつずつあり、そのひと組が合わさった結果、感染が世界中に広がった。そして、もうひと組の解錠がなされたときに毒性が発現するだろう。〈Met02〉は第一の解錠がおこなわれた地点を特定していた。東京シティーのホテル景雅園本館2215号室。なんとフォギーが大山vs.芯城の対局を観るために泊まっていた部屋だ。

モリテック社で大騒ぎをしているころ、フォギーも不可解な事態に陥っていた。昨晩は山萩がつくったヴァーチャル新宿Pit Innを訪れたあと、宿泊しているホテル景雅園の部屋へ戻って寝たのだが、目覚めると見覚えのない場所なのだ。トイレ、浴室、食品給仕機を備えたキッチンもあるが出口がなく、情報もいっさい遮断されている。

ここまでで全六百六十ページあるうちの約半分。ふつうの流れならば、(1)アンドロイド密室殺害事件の真相究明、(2)大感染の毒性発現を食いとめるための手だて、(3)監禁されたフォギーの脱出もしくは救出----が、以降の物語の焦点になるところだろうが、どれひとつとして読者が予想したようには転がらない。SFのアイデアにしてもミステリのロジックにしてもつぎつぎに新しい局面があらわれ、物語を包む大風呂敷がどんどん膨らんでいく。しまいには全宇宙史を背景にした宇宙オルガンのヴィジョンまで到達してしまう。譬喩ではなく正真正銘の物理として。

開いた口がふさがらない奇想小説だが奔放な想像力にまかせて疾走しているのではなく、細くしなやかな糸のように張り巡らされているモチーフがある。たとえば、フォギー自身が曾祖母とおなじ呼称を持ち、おなじような音楽を演奏する分身であり、終盤ではさらに強く重なっていることが明らかになる。また、語り手のドルフィーと登場人物のドルフィー。猫のドルフィーとアンドロイドのドルフィー。さらに、死にかけている老齢の山萩と〈Met02〉として構成された若い山萩。これらの二重性はドッペルゲンガーやシミュラクラといった概念で一律にくくれるものではなく、それぞれのペアによって異なった様相を見せる。

(牧眞司)