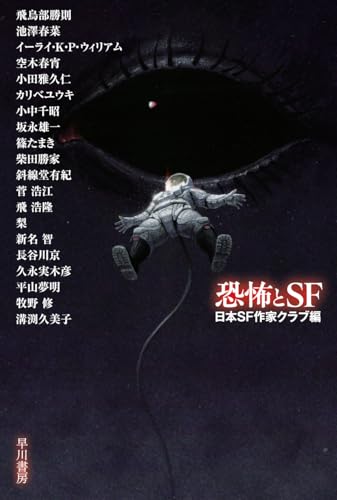

【今週はこれを読め! SF編】破壊的な憧憬を描く坂永雄一、異言語の潜在性を問う飛浩隆〜日本SF作家クラブ編『恐怖とSF』

文=牧眞司

ハヤカワ文庫JAで企画される日本SF作家クラブ編オリジナル・アンソロジーは、この『恐怖とSF』が六冊目。折良く(?)クラブ現会長は、怪奇幻想をこよなく愛し、この分野では作家としてもアンソロジストとしても多大な実績がある井上雅彦だ。氏は本書に寄せた「まえがき」で、〔恐怖こそが、〈SF精神(マインド)〉にも重要な部分で関わっているのだと、私は考えているのですが......〕と述べたうえで、その論拠を披瀝している。ファンにおなじみの名調子で、さながら上質なアペリティフといったところ。

収録されているのは、早川書房編集部が作者を選んで依頼した作品と、日本SF作家クラブ内のコンペ(プロットを提出のうえ作者名を伏せて選考)を勝ち抜いた作品、併せて全二十篇である。

作家ごとの持ち味を活かしつつ、「恐怖」というテーマへ独自にアプローチした力作揃い。

そのなかから随一の傑作をあげるなら、坂永雄一「ロトカ=ヴォルテラの獣」だ。テッド・チャンなみの寡作とレベルの高さで知られる作者だが、この作品は振りきったサスペンス・アクションという、彼にとっての新境地に挑戦し、みごとに成功している。もっともサスペンス・アクションは物語の表面上のことで、底に流れているのは意識・情動・知性をめぐる洞察だ。

中学の同級生である八人が、夏休みの自由課題としておこなった、暗がりでの視認距離、反射神経、運動能力など、一連のテスト。メンバー唯一の女子である犬塚シノは、どの測定においても飛びぬけた数値を示す。彼女は以前に病気で一カ月以上休んでいたことがあったが、それ以来、どうも様子がおかしかった。自由課題に参加した男子七人はシノのことを疑うようになり、やがて衝撃的な事件が起こって、彼女が何かに身体を乗っ取られ、もはや人間でないと判断する。

物語は、逃げるシノと追う七人の構図ではじまり、両者が繰りひろげるバトルがエスカレートしていく。みなぎる緊迫感は、フィリップ・K・ディックの代表短篇「にせもの」ばりだ。視点はシノの側と男子たちの側を往き来するのだが、読者の心情はどちらかというとシノへ傾いていくだろう。やがて、シノは逃げているのではなく、他人には理解しがたい衝動に突き動かされているとわかってくる。

それは破壊的な憧憬。ここでいう「破壊的」は、世界の破壊と自己の破壊、その二重の意味を持つ。ベテランのSF読者ならジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「歩いて帰った男」を思い浮かべていただければよい。

いっぽう、シノを追う男子たちも、しだいに憑かれたようになっていく。行動の合理性としては逸脱しているように思えるが、これはシノの破壊的な憧憬と対比されるものだ。つまりストーリーレベルの辻褄ではなく、ティプトリー的なテーマが根底にある。ちなみに、この作品のエピグラフには「ラセンウジバエ解決法」の一節が掲げられている。

SF的設定やアイデアの独自性と、それを物語に昇華する手さばきの点で傑出しているのは、飛浩隆「開廟」だ。

さまざまな形態・生態を持ち、人間との関わり方もそれぞれに異なる知性体が、〈破次元境界〉を越境してこちらの世界に移住しはじめて数年。いまや移住知性体は四百種にも及ぶ。当初は人間側の警戒する動きが強かったが、移住知性体がもたらす恩恵はあまりにも大きく、各国はこぞって誘致へと舵を切った。

しかし、いつの時代にも差別的な人間は失せることはない。中原瞳子は〈越境〉よりはるか以前から、極右の排外主義者として、外国人への偏見を剥きだしにし、陰謀論を撒き散らしてきた作家だ。それがいまは移住知性体へ向かっており、その過激な主張に同調する者も一定数存在する。

人類の科学・産業・経済の発展に対し、移住知性体がもたらした(そしていまなお、もたらしつづけている)メリットは、言語によるところが大きい。それぞれの種ごとに言語があり、人類はまったく解読できないが、AIに読みこませることで創意に富んだ革新的なアウトプットが得られる。

こうした状況に対し、中原瞳子は文章の専門家として、悪魔的な発想を思いつく。これまで彼女は、自分のレトリックとフェイクで、人間の差別意識や排外思想を煽ることに専念してきたが、AIを使うことで、移住種たちへ直接、恐怖を送りこむことはできないだろうか?

瞳子のこの言語をめぐる妄念と、彼女が罹っている目の病とその治療に由来する視覚的な歪み、両者が一体化していくさまが、迫力の表現で描きだされる。加速する現実崩壊が凄まじい。

坂永作品と飛作品、この二篇だけでも本書を手に入れる価値があると言いたいほどだが、もちろん、ほかの作品も負けてはいない。

菅浩江「あなたも痛みを」は、機械意識に痛みを認識させる(データとしてではなく実感として)実験の物語。痛みは自己保存のために有益というのがその背景だが、実験の現場では必然的に感情や人権、身体性や死生観の問題が噴きだしてくる。被験体のロボットと実験者の主人公とのねじれた関係として、生々しい物語がつづられていく。

篠たまき「漏斗花(じょうごばな)」は、国策によってブラジルへ移民した祖父、満州へ移民した夫婦、敗戦による引きあげ後の日本で暮らす私......三世代にわたる年代記。彼らの血筋は「高天原の足踏み場」と呼ばれる崖の上の村をルーツとしていた。その村へは、漏斗花を抜けて戻ることができるが、それには代償がともなう。幽玄にして、切ない雰囲気が印象的な一篇。

巻末解説で、井上雅彦がふたたび登場し、日本におけるホラーとSFとの歴史(1960年代から現在に至る)を独自の観点で概観したうえで、本書収録作品それぞれの読みどころを紹介している。まとめ方がみごと。

(牧眞司)