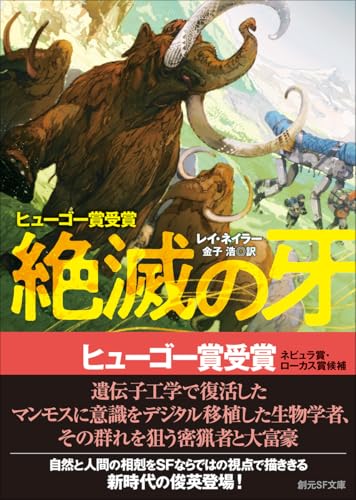

【今週はこれを読め! SF編】マンモスの意識と人間の欲望〜レイ・ネイラー『絶滅の牙』

文=牧眞司

レイ・ネイラーは1990年代半ばより作家活動をはじめ、これまで発表した中短篇は四十篇以上。2022年の初長篇The Mountain in the Seaで、ローカス賞第一長篇部門を受賞している。本書は2024年に単行本として刊行された中長篇で、ヒューゴー賞ノヴェラ部門に輝いた。

舞台は近未来のシベリア。遺伝子工学によってマンモスの群れが復活された。ここには彼らが棲息可能な環境があり、ゆくゆくはマンモスを一環とする、豊かな生態系を成立させる計画である。しかし、マンモスは学習する社会的な動物であり、たんに生物として甦らせただけでは、種として存続はできない。そこで群れを導き、マンモスとしての行動習慣を後続の世代へと伝える、リーダーが必要となる。抜擢されたのは、前世で野生の象の保護活動をおこなっていた生物学者ダミラだった。いま、この未来において、象の生態を熟知している専門家はほかにいないのだ。象はとうに絶滅してしまった。

デジタル化され保存されていた彼女の意識は、一世紀を経て、マンモスのメスに脳に転送される。ダミラの裡にあるのは、かつて象の密猟者と闘い、相手を退けられなかったときの憤怒。そして、人間としての幼いころからの記憶。マンモスの身体性を得たことで、感覚のありようは変化し、記憶の立ちあらわれかたも人間とは違ったものになっている。より鮮明になったといってもよい。

この作品のひとつの読みどころは、こうしたダミラの主観の変容だ。身体性と意識という現代的テーマが、物語の根底に流れつづける。また、ダミラの知覚に、人間だったころの過去の情景がありありと(まさにそこにあるように)甦るところは、かの有名な、プルースト『失われた時を求めて』の紅茶に浸したマドレーヌのくだりと同様だ。

ただし、『絶滅の牙』はダミラの内省的な物語ではない。人間側の複数の思惑や欲望が、事態をダイナミックに動かしていく。

まず、マンモス復活計画を主導している、国立保護区のアスラノフ博士がいる。彼はマンモスによって豊かな生態系をつくりあげる、いわば環境保護的な目標を抱いているのだが、資金確保のために多少の犠牲はしかたないとも考えている。正義や倫理よりも成果を重視し、かならずしもダミラの味方というわけではない。アスラノフ博士は重要人物ではあるが、物語上はあくまで脇役にとどまっている。

いちばんの主人公はもちろんダミラだが、彼女と並ぶ視点人物として、ほかにふたりのキャタクターが登場する。

ひとりは、十六歳の少年スヴャトスラフ。彼は密猟者の息子として生まれ、いまは否応なく父が率いる一団と行動をともにしているが、密猟に嫌気がさし、広い世界に出ることを夢見ている。彼の父はマンモスを狩り、高く売れる牙を採ろうとしていた。

もうひとりの視点人物は、穏健なウラジーミル。彼には同性の夫アンソニー(大富豪)がおり、ふたりの仲はこれまで良好だ。しかし、アンソニーの趣味である狩猟について、ウラジーミルは釈然としない気持ちを抱いていた。あるいは、アンソニーには二つの顔があり、自分はそのひとつに気づかないふりをしているのではないか。ウラジーミルはそんな考えを持ちはじめる。

アンソニーは今回の狩猟にウラジーミルを同行させる。これは特別な狩りなのだ。現地で彼らを出迎えたのは、アスラノフ博士だった......。

マンモスの群れを率いるダミラ、密猟者の息子スヴャトスラフ、夫の狩猟趣味に疑問を持つウラジーミル。シベリアの苛酷な大自然のなか、恩讐と希望、愛憎と絶望とが交錯するドラマが幕を開ける。

物語の終盤、ひとりの登場人物がもらすひとことが重い。「こんな場所で、人間性なんてなんの役に立つんだ?」。そこにはいくつもの意味がこめられている。

(牧眞司)