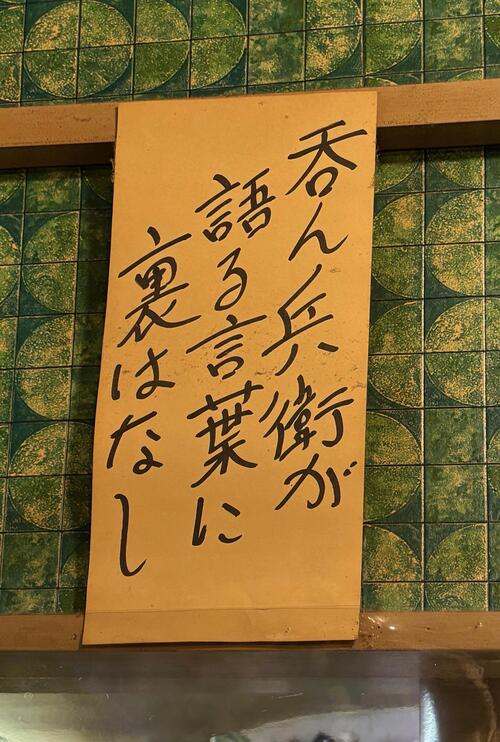

第18回 江戸時代から続く正統なる角打ちで、口開け三杯。

あの「十四代 本丸」を、正一合500円で。佳酒と誉れ高き銘酒の数々を懐に優しい価格で呑ませてくれる居酒屋があった。虎ノ門の「鈴傳」だ。昭和31年(1956年)開業以来、平成20(2008)年に街の再開発による立ち退きに合うまで、52年もの長きにわたり酒呑みたちの心を満たし続けてくれていた酒場だ。

虎ノ門といえば官公庁街。木製引き戸を開けると、ダークな色合いのスーツ姿の男性たちばかり。みんな思い思いにコップ酒を煽っていた。

ビジネス街のど真ん中で、こんなに燻銀な酒場があるんだと、感銘を受けたのが2005年のこと。当時勤めていた出版社の先輩方に連れて行ってもらったのがきっかけだった。こういう酒場にスマートに馴染める酒呑みになりたい。そう思い続けながら創刊した『古典酒場』で、一番最初に取材協力のお願いをさせて頂くほどに惚れ込んだ。

プロトタイプもない、0からのスタートだった『古典酒場』は、当然見本誌もない状態。酒場に直接お伺いし、企画書と、熱意だけはやけにある口頭での説明だけで取材協力のお願いをして回っていた。

一体どんな雑誌に仕上がるのか全く読めない状況にもかかわらず、「お酒、お好きなんですね。わかりました。どうぞ、お好きにやってください」。即、快諾くださったのが虎ノ門「鈴傳」さんだ。その取材記事を見本誌がわりにして各酒場への取材依頼行脚を重ねていき、1冊の本として完成したのが、創刊号。「鈴傳」さんのご協力がなかったならば、取材依頼も困難になっていたのは間違いない。『古典酒場』第一歩を踏み出せたのも「鈴傳」あってこそ。今でも大きな感謝の念を抱いている。

厚かましいことには人後に落ちない人間故に、虎ノ門「鈴傳」で取材協力をいただけることになるや否や、四谷「スタンディングルーム鈴傳」の取材も取り付けた。

四谷こそが、「鈴傳」の本家本元。江戸時代から酒屋と角打ちをやっている老舗地酒店。そこから派生したのが虎ノ門「鈴傳」だった。

戦後、霞ヶ関から四谷へ移ってきた役所の数々が、さらに虎ノ門へと移転するにあたり、これまで四谷で親しんできた「鈴傳」と離れ難く、ぜひに虎ノ門にも店を出してほしいと懇願され、酒屋角打ちではなく、銘酒居酒屋として新たに開業されたという経緯を持つ。

本家本元の四谷「鈴傳」は、嘉永3年(1859)年に、現在の場所・四谷一丁目で初代、磯野伝兵衛さんが創業したのが始まり。

元々は近江の八日市出身だった磯野家。藩主の転封で現在の栃木県である下野国の烏山へ。傳兵衛さんの兄である長男は武家の右筆を務め、三男である傳兵衛さんは後に薬種商を営むようになった次男の忠兵衛さんと一緒に、下野国で造り酒屋を営んでいた。そこでお金を貯めたところで、江戸へ。お米を扱う商売だから、信用が大きく関わる。ちゃんとした元手がないと開業できない酒屋を、江戸で創業することになったのだ。

当時の町名は、四谷伝馬町。武家屋敷が立ち並ぶ町だった。

塩や味噌なども酒と共に販売しながら、酒屋の一角で樽酒を量り売り。大工さんなどの職人さんたちが、角打ちをしにやってきていたという。当時から、小売と仲卸の両方をやっていた。

明治期に入ると、宮内省御用達にもなり、酒屋としての信用を高めていく。そして時は流れて、戦後に一つの転換期を迎える。

霞ヶ関の役所がアメリカに接収されたのを機に、大蔵省、陸運局、総務庁、法務省、内閣法制局などのさまざまな役所が四谷に移転してきたのだ。

当時の役人は、安月給。ゆえに、角打ちは重宝がられたという。しかもツケで呑んでいたのだとか。

「集金をやっていた母親にくっついて、一緒に役所に行っていた記憶があります」。

お店の歴史と共に、幼い頃のエピソードもご披露くださるは、七代目店主・磯野真也さんだ。

当時は大きな一軒家で、住み込みの働き手が7~8人ほど、お手伝いさんも3人以上はいたのだとか。かなりの大店だ。住居も兼ねたその店舗で、角打ちに来る役所の人たちのために庭先や座敷を開放し、もてなしていたのだそう。あまりに大酒をきこしめした挙句、座敷で眠り込んでしまい、泊まって行く人もいたほどだったのだとか。ここは酒屋だ、酒は売るほどある。しかも原価に近い価格で呑ませてくれる角打ちだ。それはさぞかし酒も進み、酔いも進み、楽しかったことであろう。

あたしもその座敷で呑み明かしたかった......。

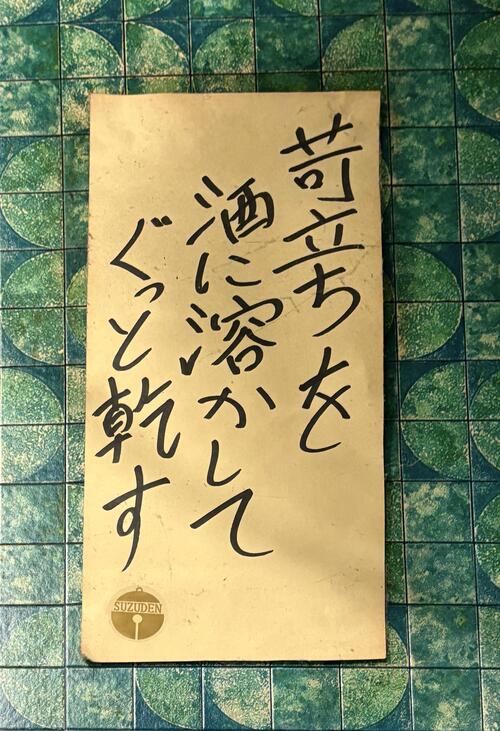

酒呑みにとって夢のような空間を夢想しながら、座敷角打ちから現在の酒屋併設スタイルになった「スタンディングルーム鈴傳」で口開けを楽しむ。

正式な口開け時間は、17時。しかしそれより20分も前の16時40分に、スーツ姿の年輩男性が一人、入店をされてくる。あまりに早いご来店だ。びっくりしていたところ、店主・真也さんも、真也さんの妹さんである女将・陽子さんも、その方のお名前を呼びながら、「いらっしゃい」。不審がることなく自然に受け入れていらっしゃる。

す~っとカウンター奥に立たれ、コップ酒をくぃ~っと。かっこいいなぁ。惚れ惚れと見惚れていたら、

「鈴傳と十四代の歴史、ご存じですか?」

声をかけてくださった。

あたしの手元には、山形の銘酒「十四代 本丸」が注がれた正一合コップ。それをご覧になられたゆえに由縁を教えてくださるのだ。

「十四代の高木さんが、バッグに酒を詰めて、鈴傳さんにいらっしゃったのが、こことの繋がりであり、そして十四代が世の中に広まったきっかけなんですよ」。

ちょうど今、真也さんから伺った話だ。

「今から30年ほど前のことです。蔵元の十五代目・高木顕統さんが持ってきたそのお酒を呑んで、父親は『うまい。いい酒だ。私はこういう酒を待っていたんだ』と惚れて扱うことを決めたんです」

芳醇旨口で今までにない味。時代が求めている味だと直感された。酒だけでも呑める、まさに居酒屋の酒。衝撃的な質の高さだったという。

「十四代が出現する前と後では、世界がガラリと変わった」

と真也さん。

十四代の背中を追うように研鑽を積んでいる蔵元さんも多い中、今でもトップランナー中のトップランナーである高木酒造。並大抵の努力では追いつけるものではない。

「たどり来て未だ山麓」。

昭和を代表する棋士・升田幸三の言葉を引用しながら、真也さんはこうおっしゃる。

「命をかけて造っていらっしゃるんですよね。気概が違います。お酒にそれが表れていますよ」。

それほどまでの銘酒を見出したお父様は、"地酒"という時代を切り開いた人でもあった。

「研究家だったんですよね。酒類販売の免許が緩和される時代を見越して、酒屋が生き残る道を探っていました」

そして行き着いたのが、「地酒」にこだわること。

酒類販売免許が緩和され始めたのは1989年のことだったのだが、それよりも前の1970年代の時点で、すでに地酒専門の酒屋へと舵を切っていたのだった。

愛媛の梅錦、宮城の浦霞、一ノ蔵。さらに新潟の久保田も取り扱うようになり、越乃寒梅、〆張鶴などの淡麗辛口の地酒たちで一大ブームも巻き起こした。

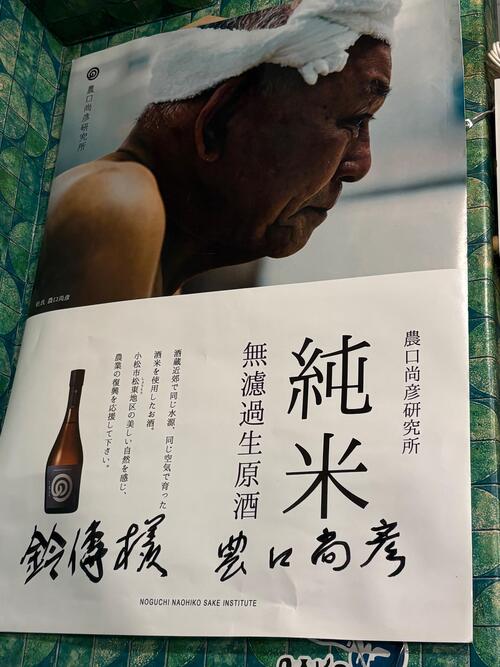

誰よりも先駆けて地酒を推してきた酒屋だった。そして日本で最も早く冷蔵庫完備の酒セラーを自店舗に備えたのも、お父様だった。

酒屋店舗の地下には、巨大な酒セラーが広がっている。マイナス3度、5度、10度と、それぞれに温度帯も変えての冷房も完備されたその空間には、250種類を超える銘酒たちが保管されている。これだけの設備を自前で作るには、あまりに膨大な資金を要したという。周囲から大反対をされたほどだった。今でこそ、酒屋で冷蔵庫保管は当然の光景になったものの、当時はまだ酒を冷蔵保管するものという意識もなかった時代だ。しかも酒冷蔵庫が当たり前になった今ですら、これだけの巨大酒セラーを有しているのは、稀有なことだ。

それだけの偉業を成し遂げたきっかけは、お父様がヨーロッパの酒屋に視察に行ったことだったという。

間口は狭いのに、地下には広いセラーを持ち、たくさんのワインたちが冷蔵保管されていた。これに大変感銘を受けたお父様、日本酒もワインと同じ醸造酒、ならば日本酒も冷蔵セラーで保管をすべきではないか。そういう判断だった。

まさに先見の明あり。

このセラーの存在も、「鈴傳」が酒呑みたちのみならず、各蔵元、各銘酒酒場の店主たちから絶大なる信頼を寄せられている由縁だ。

お酒を買い求める人たちは、地下セラーに入って、お気に入りの一本を選ぶこともできる。

あたしも初めて入らせていただいた時は、まるで秘密の洞窟に潜り込ませていただいたような心持ちにもなり、大興奮した。そして世の中には、こんなにも多彩な美酒たちがあるのだなぁと驚いた。銘柄を眺めるだけでも勉強になる上に、それを吟味しながら買い求めることもできるのは、嬉しいことだ。

さて、先ほどの超常連男性、さらに教えてくださる。

「十四代はね、本当は水曜日と金曜日のみ出されるお酒なんですよ」

あまりに人気すぎて、曜日限定でリストオンされるお酒。その曜日になると、十四代目当てのお客さんたちが詰めかけるのだそう。

そこで気づくのである、真也さんのお気遣いに。

この日は火曜日。通常はリストオンされない曜日だ。にもかかわらず、特別に出してくださったのだ。そんなことを一言もおっしゃらず、言外にも匂わせずにお出しくださる真也さん、江戸っ子ですねぇ。

ありがたく大切にいただきながら、つまみを注文。

火曜日とくれば、牛すじだ。料理も、曜日限定メニューがある。火曜日が牛すじ煮込み、水曜日がレバー、金曜日が煮卵・串カツだ。実は、この牛すじが食べたくて、取材日を火曜日にさせていただいたのだ。

とろとろに煮込まれた牛すじ。お酒を進ませるしっかりとした味付け。口中に広がる脂がとんでもなく美味しい。思わず瞑目してしまうほどにうっとりする脂なのだ。

「この牛すじを目当てに毎週足を運んでくださるお客さんもいらっしゃるんですよ」。

角打ちの料理や接客を担当されていらっしゃる千綾さんが教えてくれる。

学生時代から日本酒を愛し、「鈴傳」でアルバイトをされていた千綾さん。酒好きが高じて、銘酒居酒屋「サケラボトーキョー」に就職をし、そして再び修業元の「鈴傳」へと戻ってこられた。先輩の岡田さんと共に、酒屋も手伝いながら、角打ちの仕事もされている。お酒の話を振ると、満面の笑みで明確に説明してくれるも嬉しい。

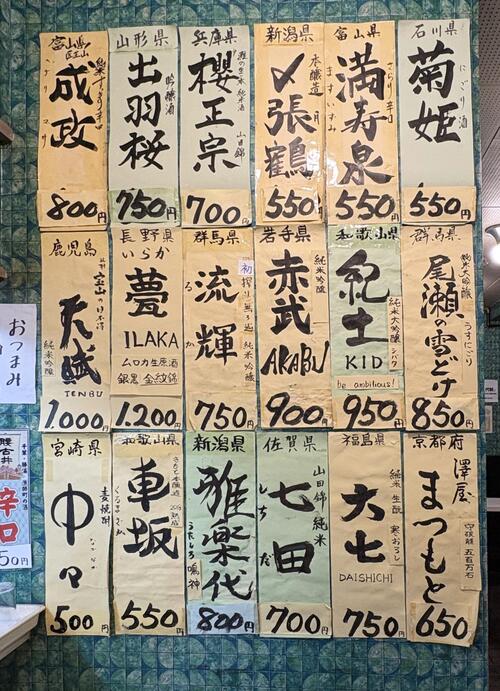

カウンター横の壁に三段に分けて貼り出されている酒メニューの構成の仕方も丁寧に教えてくれた。

「一番上は、昔ながらの定番酒で、味わいも伝統的なもの、辛口のものが並んでいます。真ん中の段は、フルーティなもの、季節のもので、頻繁に入れ替えています。一番下の段は、旨口、熟成感、米の旨味が感じられるもの。こちらも入れ替えています」

これまで随分とお世話になってきたのに、酒短冊の構成の意味合いを、全く知らなかった。不見識な自分を恥じながら、さらにおつまみとお酒をお願いする。

牛すじに加えて、食べようと決めていた一品がある。「鈴傳」名物酒肴のひとつ、「栗原豆腐店」の豆腐だ。創業120年を超える地元の老舗豆腐店のもの。冷奴でももちろん美味しいが、肌寒き日に合わせて温奴でお願いするとレンチンで仕立ててくれた。そしてお酒は、「温奴に合わせるもの、どんなのがいいですかねえ」。そんな相談を千綾さんにすると、「醤油の味わいに合うと思います」という言葉とともに、福島の銘酒「大七」をセレクトして下さった。嬉しい。せっかくなので燗酒でお願いする。なんと言っても、ここ「鈴傳」には、今や貴重な酒燗器があるのだ。ステンレス製の筒状になった酒燗器、上部の漏斗状注ぎ口からお酒を入れると、注がれたお酒がタンクの中の蛇管をぐるり巡っている間に、温められていくというもの。下の蛇口をひねれば、燗酒に仕立てられた状態で、コップに注がれる。この一連の流れを見たくて、燗酒を注文される方も多い。

大豆の豊な味わいをちゃんと感じられる豆腐に寄り添いつつ、鰹節の旨味にも抜群に合う「大七」。さすがのセレクトだと唸っている間にも、お客さんたちが続々とご来店だ。

16時50分。口開け10分前に、またしても常連さんご来店。今度は、サラリーマンらしき男性二人連れだ。枝豆、マカロニサラダ、紅白蒲鉾ときゅうり竹輪の盛り合わせ、瓶ビールをカウンターでキャッシュオン。それらをテーブル席で楽しみながら、真也さんと、「血圧が高いんだ、でも肝臓は大丈夫」。そんな会話を繰り広げていらっしゃる。

17時ぴったりに、男性一人客来店。カウンター席で厚揚げに佐賀の銘酒「七田」、続いて牛すじと群馬の銘酒「流輝」。その二組を堪能され、17時半には退店。かっこいい呑み方だ。その間に、先ほど十四代のことを教えてくれた超常連一番乗り客さんも帰り支度をされている。最初の一杯、真也さんからの差し入れのお酒、そして石川の銘酒「菊姫」のにごり酒と、3杯のお酒をつまみなしできゅっとやってから退店だ。純粋にお酒だけを楽しまれていた姿も圧巻。

そして17時1分。若めの男性が一人来店。カウンター席で刺身の盛り合わせと岩手の銘酒「赤武」、牛すじと富山の銘酒「満寿泉」を堪能して、17時36分には退店。なんてスマートなんだ。

17時18分に若めの男女二人連れがやってきて、テーブル席で牛すじと冷奴と「流輝」。

17時25分にはサラリーマン男性3人連れがテーブル席へ。一人が蒲鉾と富山の銘酒「成政」、もう一人が蓮根のきんぴらと「菊姫」のにごり酒。さらにもう一人がおつまみなしで「満寿泉」。

17時32分に年輩サラリーマン男性1人がカウンター席で厚揚げと「流輝」。さらに牛すじを「大七」と共に味わう。

この日は、「流輝」と牛すじの人気が凄まじい。

17時38分にご来店の年輩サラリーマン男性は、キャッシュオンで厚揚げと「大七」の燗酒を受け取り、グラスになみなみと注がれた「大七」を、その場で口から迎えに行っている。なんて素敵な光景だろう。

17時40分にいらした男性ひとり客は、牛すじとサッポロビール大瓶を1つ、後から合流されるお連れさんのためにコップを二つ受け取ってテーブル席で先に呑み始めている。

そしていらっしゃったのが、若い女性ひとり客。冷奴とお刺身の盛り合わせ、「大七」をカウンターで楽しまれながら、周囲を興味深そうに眺めていらっしゃる。あまりにその表情が喜びに満ちていたので、思わず、声をかけてしまった。すると、

「仙台から転勤で、東京に来たばかりなんです。ここも、今日、初めて入りました。入り口が分からなかったから、酒屋さんの方から入ったら、女将さんがすごく優しく接してくれて、こっちの入り口に案内してくださったんです。あの優しさがなかったら、一人では入れなかったと思います」

そんな嬉しいことを話してくださるではないか。

女将さんである陽子さんは、いつお会いしても朗らかで、分け隔てのない接客をしてくださる方だ。

お邪魔するたびに、気さくに声をかけてくださる。

「クラシマさん、楽しんでる?」と。

虎ノ門「鈴傳」が惜しまれながら閉店する時、最終営業日の様子を、どうしても記録に収めたいと思っていた。しかし、最終営業日にお邪魔してしまってはご迷惑をおかけするだろう。かなりの葛藤があった。思い切って陽子さんに相談をしたところ、「いいわよ。いらして」。そう快諾くださった。長蛇の列が途切れることもなく、閉店時間ギリギリまで別れを惜しむ常連さんたち。中には、泣きながら店に駆け込んでくる方もいらっしゃった。これまでどれだけ真っ当なご商売をされてこられたのか。その光景を目にしただけでも伝わってくる一場面だった。今でも忘れえぬ光景だ。

その想いに応えるように、最後の日を惜しみながら行列に並んでいるお客さんたちに日本酒を振る舞われる真也さん、陽子さん、そしてお店のスタッフさんたち。

「儲けのためにやっていた店じゃないんです。地酒を広めるための、アンテナショップ的な意味合いでやっていた店だったんです」

だからこその、居酒屋にして、角打ちと見まごうばかりの手頃な価格でお酒を出し続けてくださっていたのだ。「父親の趣味的な店でもあったんですよね」という真也さんの言葉に、「鈴傳」の凄みを感じた。

さて、初めて来店された女性ひとり客。これから四谷しんみち通りにあるローストビーフ食べ放題のお店での酒宴に向かうという。

「好みのお酒がなさそうだったので、ここで大好きな日本酒を楽しんでから行こうと思って」

そんな力強い言葉を発しながら、さらに一合、コップ酒をすう~っと喉に滑らせて、颯爽と、飲み会へと繰り出されていった。なんて気持ちのいい酒呑みだろう。

「東北で勤務していた時は、周囲に日本酒好きの人が多かったけれど、東京に来た途端、自分だけになっちゃって。でも、ここはみんな楽しそうに日本酒を存分に呑んでいるから、すごく嬉しい。来週もまた来ます」

そんな酒呑みを、あたしは待っていた。あまりの嬉しさに心震わせながら、刺身の盛り合わせと灘の銘酒「櫻正宗」燗酒をいただく。キュッとしたタコの弾力と、ふわりとした甘やかさも膨らむ燗酒に、身も心もほぐされる。

周囲を見渡せば、みんな好い笑顔でコップ酒に親しんでいる。そんな幸福が詰まった空間の片隅にいられるありがたさを噛み締めながら、3酒3合いただいて、お店を後にする。

町の様相も時代と共に移り変わりゆき、今や、この土地で古くから商売をしているお店も「鈴傳」が最古参となった。

「酒屋にとっては、厳しい時代です」

そうおっしゃいながらも、確かなものを良心的な価格で出し続けてくださっている「鈴傳」。本当に頭の下がるほどのご努力をされていらっしゃる。

毎日でも通いたくなる、それこそが酒呑みたちが心底愛する店。その真骨頂が、ここにはある。

|

店名 |

スタンディングルーム鈴傳 |

|

住所 |

東京都新宿区四谷1-10 |

|

電話番号 |

03-3351-1777 |

|

営業時間 |

平日17:00 - 20:30(L.O. 20:00) |

|

定休日 |

土曜日 日曜日 祝日 お盆 年末年始 |

|

アクセス |

JR、東京メトロ丸ノ内線・南北線四ツ谷駅より徒歩2分 |