第17回 呑んでも呑まなくても。ボーダーレスで楽しめる朝酒の聖地。

あたしが『古典酒場』を創刊した理由。それは「朝から酒場で酒を呑みたいから」。その一語に尽きる。

新卒で入社した出版社で、一年目から希望通りの部署に配属してもらえるという夢のような新人時代。かねて愛読していたF1速報誌の編集者として働き始めた。

レース開催週はヨーロッパ時間にも合わせた勤務になり、帰宅は日付を跨いだ上に昼過ぎになることもあるのだけれども、そのたびに通勤経路で見かける大衆酒場は、平日の昼間っからいい塩梅の賑わい。徹夜が続いた後などは、そこは天国にしか見えず、「あたしもいつかきっと、あの一員になるんだ」とひとり呟きながらヘトヘトに帰宅している日々でもあった。そのちょっとした呟きが、どんどんと大きなものになってきて、生粋の酒好きがもうそれを仕事にせねば生きていけないほどに膨らんだ頃合いに、ふと気づくのである。

あたしは編集者だ。酒場の雑誌を作ったならば、取材と称して、大手をふって昼酒ができるではないか。いや、朝酒だってできるぞ、と。

そして創ったのが『古典酒場』。2007年のことだった。

夜はもちろんのこと、昼からでも朝からでも酒場に出かけて、取材。ディープなところも含めて、さまざまな酒場により一層親しむ人生が始まった。そしてたくさんの出会いが生まれた中でも朝酒の聖地として崇めてきたのが赤羽「まるます家」だ。

赤羽という街は、今や、全国どころか世界中から酒を愛するものたちが朝から集う処でもあるが、その中でも燦然と輝く名店中の名店。

埼京線が開通する前のはるか昔。開かずの踏切が赤羽駅の西口と東口を分断していた時代。西側と東側の住民たちが行き来をする機会もほとんどなく、競合商店街の争いやゴミ焼却場建設を巡る騒動が起こった。そのことをテーマに作られた映画がある。森繁久彌さん主演の「喜劇 駅前開運」だ。昭和43(1968)年の封切り。その中に「まるます家」が登場する。森光子さんが女将を演じた。

それほどまでに、赤羽といえば、「まるます家」。町を代表する酒場だった。それは今でも変わらない。

まさに赤羽のランドマークでもある「まるます家」が創業したのは昭和25年のこと。

戦後、一、二を争う早さでできた赤羽の復興商店街。近隣県から闇物資を運び込む担ぎ屋の集散地でもあった。戦中は赤羽台の陸軍被服本廠に勤める人たちの自転車の預かりや兵隊さんたちの荷物預かりを夫婦で営んでいた祖父母。戦後は、祖父の故郷である愛知・豊橋の芋飴を、佃煮屋さんへ納める商売をしていたのだが、その商売も先が見えてきたところで、祖母が以前からやりたがっていた飲食店を始めることにした。それが「まるます家」創業の経緯だ。

あまりに酒を愛しすぎて、気付けばすぐに呑みに行ってしまう祖父がどうにか家に居ついてくれればという目論見もあったのではないかと、現店主である二代目石渡勝利・宏子ご夫妻の娘さんで、三姉妹の長女である松島和子さんが、お店の歴史を教えてくれた。

自宅の一角を酒場に改築して始めた店は、マグロのぶつや冷奴をつまみにする一杯呑み屋。現在のように、鰻や鯉といった川魚を看板にする酒場ではなかった。しかし、当時から朝から呑める酒場ではあった。後に朝9時からの営業になるのだが、当時は朝7時からの営業。国鉄、印刷所、消防、ガラス工場の職工さんたちなど夜勤明けの方々が仕事終わりの一杯を楽しみに足を運ぶ酒場でもあった。

まだ粗悪な酒が出回っていた時代。「源氏焼酎」を看板酒として出すと、美味しい酒が呑めると評判になり、人気に。大正2年生まれの祖父37歳、大正9年生まれの祖母30歳でのスタートだった。

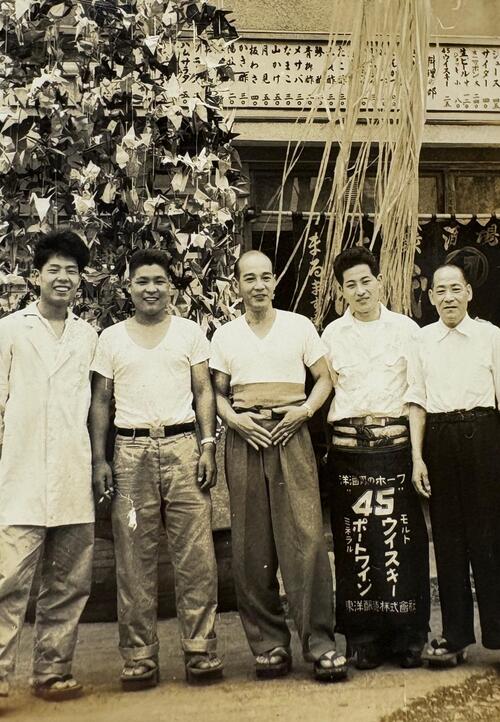

一帯の区画整理により、現在の土地で新たに店舗を建てて開業したのが昭和30年。その時の棟上げ式の写真がある。

隆々とした男たちが「まるます家」の法被をきて、ずらり並んでいる。曽祖父は鳶職人のカシラをやっていた。故に腕利きの職人さんたちが、上質で立派な建屋を作ってくれたのだそう。現在の店舗に飾られている千社額は、その時の職人さんたちからお祝いとして贈られたもので、鳶に関連したあつらえになっている。

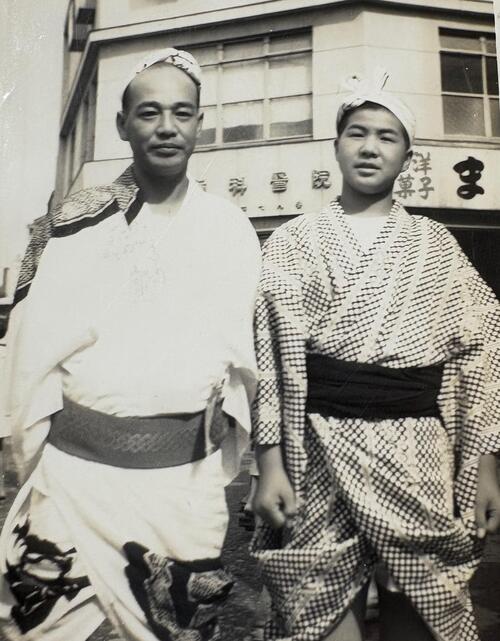

アルバムには他にもたくさんのモノクローム写真が綺麗に貼られている。

あまりに写真の量がすごい。この時代に、よくこんなに撮っていらっしゃったものだなぁ。びっくりしていたところ、

「祖父は、カメラが好きだったんです」と和子さん。さらに

「鈴虫おじさんでもあったんですよ」

鈴虫おじさん!?

鈴虫が好きすぎて、自宅に併設されていた12〜13畳もあるタイル張りのスペースでとんでもない数の鈴虫を飼っていたのだそう。近隣の小学校にも寄付をするほどだったのだとか。

さらに、

「さつきにもハマってましたね。今の店舗の屋上に、すごい鉢数のさつきが並べられていました」

なんという多趣味な方。しかも入れ込み方が半端じゃない。

酒を愛するあまりに家に居付かない祖父は、「まるます家」開業後も、それでもやっぱり外に呑みに行き、趣味も多彩で、小原庄助さんの異名をほしいままにしていたという。

お客さんがいない時に早仕舞いをすると、なぜだかそんな時に限って早く帰ってきて「なぜ閉めるんだ?」といっていたとか。実に自由な人でもある。そんなお祖父様は、店舗の建築を担った鳶のカシラである曽祖父との血縁はなく、養子だった。義理の縁を頼って、愛知県から東京・赤羽の石渡家にやってきたのだ。

その愛知の血こそが、現在の「まるます家」の看板酒肴である鰻へと道をつなげてくれた。

お店の軌道ものり、経済状況も安定してきたところで、愛知・豊橋から実兄弟たちも赤羽へ呼び寄せたお祖父様。と同時に、豊橋名産の鰻も店で出すようになったのだ。

「源氏焼酎」に加えて、「力正宗」も看板酒となり、そして日本人のソウルフードでもある鰻を良質にして安価に提供する。人気にますます拍車がかかっていく。

この鰻こそが、バブル崩壊後の苦難の時代を乗り切れるだけの「舌が肥えた美食家たちも満足させる上質な鰻を、庶民でも楽しめる良心的な価格で食べさせてくれる店」という不動の地位を授けてくれたのだ。

バブル崩壊のみならずコロナ禍による辛い時期も経験してきた二代目勝利さんが、「鰻のおかげで店を続けてこられた」というほどに店の宝になった。

そして創業者である祖父が亡くなったのを機に二代目勝利さんが店を継ぐことになった。勝利さん40歳、長女の和子さんが中学一年生の時のことだ。

弱冠40歳にして跡を継ぐことになったゆえ、年嵩の常連さんたちが色々と指導をしてくださったそう。懸命に店を切り盛りし、祖父に代わって外づきあいもするようになる。そして実感するのである。

「父は外にばかり出ていたけれど、それも仕事の一環だったのだ」と。

赤羽料飲組合の会長や小学校のPTA会長、警察や税務署などの付き合いも一手に担っていた祖父。それを受け継いだ時に、その付き合いがあってこそ、町に根ざした酒場になったのだ、と知るのである。

「地元に貢献できる人間にならないといけない」という祖父の言葉を胸に、そして歩く宣伝マンとして、お父様も店外の活動も忙しくされていくようになる。それをサポートしてきたのが結婚後、店に入ったお母様・宏子さんだ。板前さんを筆頭に店の従業員さんのことも含め、お店のことを切り盛りするようになる。

「お酒呑みだけではなく、いろんな人に来てもらえるお店にしよう」と、工夫を重ねる日々。店内の惣菜を店頭販売したり、メニューの品数を増やしたり、客層を広げるために力を尽くした。すると、店頭販売されている鰻を晩御飯のおかずにと買い求める主婦もいらっしゃるようになった。そして家族連れにも楽しんでもらえるようなお店に徐々になっていった。

そのことを聞いたときに、頭に浮かんだ光景がある。

とある年のクリスマスイブ、2階の座敷で呑んでいたならば、終業式帰りらしい小学生の娘さんたちがお母様たちと一緒に鰻重を楽しんでいた。クリスマスイブにチキンではなく、鰻重。その渋さに痺れると共に、何の違和感もなく、実に自然体で「まるます家」に溶け込んでいる母娘の姿に胸を打たれた。心底、地元の人たちに愛されているお店なんだなぁと感銘を受けた。ますます惚れた。

「お酒だけではなく、料理も楽しんでもらえるお店にしたい」

そう考えていたお母様。

100品近い酒肴メニューをラインナップされるまでになった。しかも、どれも割烹料理並みの仕上がりだ。

とある媒体で、噺家の林家正蔵師匠と2階の大広間で対談をさせていただいたことがあったのだけれども、その時に板前さんが作ってくださった刺身の盛り込みの美しさはそれは見事で、「鶴」の形に飾り切りされた大根がそれとなく飾られていたのにも驚いた。

さらにはすっぽん宴会をさせて頂いた時の肝の盛り付けは、まるでダリアの花のよう。真紅の肝に黄色卵が飾られ、何とも妖艶にして華やか。目を奪われた。しかもそれはびっくりするほどに安価なのだ。

お客さんたちに喜んでもらいたい、その気持ちが十二分に伝わってくる料理たち。

宴会料理だけではない。日頃から酒呑みたちが愛食している一品酒肴も、手が混んでいる。たとえば、ここの看板料理といっても過言ではないほど人気の「たぬき豆腐」。揚げ玉(=たぬき)は、この一皿のためだけに揚げてあり、赤海老入りという贅沢さ。油は、揚げ物に最適と言われる白絞油を使用し、具材のきゅうりは、日高昆布の塩水に漬けたもの、わかめは三陸の肉厚なもの。それでわずか六百円。非常に良心価格だ。

何気に食べている酒肴ですら、これだけのこだわり。見事としか言いようがない。

口開け11時。コロナ禍前までは朝9時からの営業だったけれども、「お店の従業員も幸せに働けてこそ、みんなに愛される酒場になる」という想いのもと、人生に余裕を持って過ごせるよう、営業時間短縮にも踏み切り、今は11時からのオープンになった。

その10分前。お店に凛とした空気が流れる。開店準備に忙しくされていたお店の方々が、ピシリと背筋を伸ばし、各人、定位置についている。部外者のあたしが肌で感じるほどの空気の変わりよう。まるでこれから神事が執り行われそうなほどの静謐さだ。そして口開けと同時に、お客さんたちが、文字通りなだれ込んでくる。

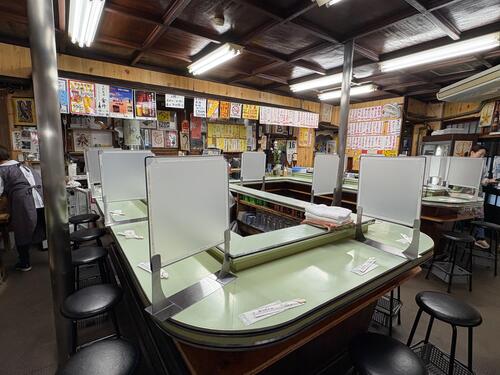

まずは常連さんらしき4人組年輩男性陣がテーブル席へ案内され、年輩女性ひとり客は、コの字型カウンターが2つ並んだ通称「Wコの字」の1席に。まだ馴染みではないような若い男女3人グループはテーブル席へ。二人組男性客は、Wコの字。ひとり男性客たちは、店奥のWコの字へ。それぞれ定位置がある方も、初めての方も、塩梅よく席に案内されていく。

そして、生ビール、瓶ビール、酎ハイ、レモンサワー。たぬき豆腐、ゲソ天、鰻。次々に名物酒肴が注文をされていく。

その喧騒の最中、オープンからわずか20分後には、先ほどWコの字についたばかりの年輩女性ひとり客がお会計だ。速い! 驚異の速さの理由は、鰻重を純粋にお食事として楽しんでおられたからだ。ちょっと早めの昼食を、鰻の名店で食べる、そんな感覚でご来店されたのだろう。ノンアルの客がいても、全く違和感がないのがさすがまるます家だ。

そして同じく11時20分過ぎ、スーツ姿の男性ひとり客もお会計。

「毎度ありがとうございます。行ってらっしゃい」

お店の方に見送られている。

11時25分に入店された女性ひとり客も11時40分にはお会計。おそらくこの方も純粋にお昼ご飯を食べにこられたのだろう。

そうしている間にも、若い女性と男性の二人連れ、男性ひとり客、男性二人連れなどお客さんたちが続々と来店。

あたしの隣に座られた年輩男女二人連れは、お餅煮おろしを美味しそうに召し上がっておられる。

この日はゲソ天が大人気で、続々とオーダーが通っていく中、

「あぁ、ゲソ天が食べたくなってきたわ」

と呟かれる店員さん。微笑ましい。

「あ、でも、一人であの量は無理だわ」

確かに。思わずうなづいてしまった。

11時45分、年輩の男女二人連れがテーブル席に案内され、瓶ビールをオーダー。11時46分に男性ひとり客がWコの字で鯉のあらいを注文、11時47分には中年男性ひとり客来店で、「いつもありがとうございます」と迎え入れられている。

その合間に、「会計、はの2、お願いします」の声が飛ぶ。

独特の色札で会計管理をされていた帳場も、コロナ禍以降タブレットが導入され、誰でも担当できるようになった。今日はその帳場を和子さんが担当している。お会計をしている合間にも「いつもありがとうね」と退店されるお客さんに声をかけられている。

入店と退店がこまめに繰り返されていく中、12時には満席。

そして12時5分、お店のスタッフさんから「和子さん、煮物出発です」と声が上がる。すかさず、"この日のメニュー"が記された白板に、煮物の札を掲げる和子さん。ますます店が活況を呈していく。

12時6分、若い女性二人組がWコの字に着席。実に自然な動作で、椅子下に用意されているカゴに荷物を入れている。酒場に慣れていらっしゃるご様子。酎ハイ、生ビールをそれぞれに堪能しながら、「おすすめありますか?」とお店の方に聞いている。

「いの2、伝票を出します」

私の隣で呑んでいらっしゃった年輩男女二人連れがお会計だ。鯉のあらいやどじょうの柳川なども含め1時間ほど楽しまれて二人で4300円。安い。

「お姉さん~!」

「は~い!」

「注文お願いします~」

「はいよ~!」

そんな言葉のやりとりが店内に響く中、

「お気をつけて」

「ありがとうございました」

お見送りの言葉も行き交う。

そして来店された若い男女二人連れ。男性主導でたぬき豆腐とトンカツを注文するとともに、瓶ビールと酎ハイモヒートもオーダー。すると

「モヒートって?」尋ねる女性に、

「うめぇから」と答える男性。いいですねぇ。

そう、全国の酒場でも見かけるようになった酎ハイモヒートは、ここ「まるます家」が発祥の下町酎ハイカクテル。

誕生のきっかけはこうだ。

和子さんと懇意にされている銀座「ロックフィッシュ」店主・間口一就さんが、ここの2階で宴会を主催されたおり、大量のミントの葉っぱとライム、ビターズを持ち込まれた。そしておもむろに作り始めたのが、「ジャン酎」と俗称で呼ばれるほどにお店で親しまれてきた酎ハイ「ハイリキ」に、ミントとライムを入れてビターズを垂らしたカクテル。これが素晴らしく美味しかった。なんといっても、まるます家の実直な味わいの酒肴たちとのマッチングが頭抜けていた。

かねて「ジャン酎」(「ハイリキ」プレーン1L瓶。"ジャンボ"サイズの酎ハイのことを指すまるます家オリジナル俗称)にはこのアレンジが合うに違いないと、和子さんと話していた間口さん。その試飲会をやってくれたのだ。その時の評判も良くて、ミントとライムも通年でも出せるくらいの仕入れの手配ができたところで、実際にお店でも出してみたら、爆発的な人気に。

朝から焼酎を煽っていたおじさま方が、

「ジャン酎モヒートって知ってる?」

隣り合った方に、嬉しそうに話しながら呑むまでになった。

おそらくそれまではカクテルには縁のなかったであろう方々も夢中で頼んでいた。

まさかの銀座と赤羽の融合。そんなきっかけで2010年に衝撃的な誕生をして以来、あれよあれよと人気になり、赤羽近辺以外の酒場でも出るようになり、三重県の酒場でも出てきたのには驚いた。「まるます家」で初めて呑んで感動して、オマージュ的に出すようになったと店主が教えてくれた。そして今年、ついに某メーカーから大衆酒場の和風モヒートとしてリリースされるほどに。しかし、どこからも特許料的なものを取っていないのが、まるます家さんらしい。

この一杯が、赤羽の、そして全国の大衆酒場の景色を変えたといっても言いのではなかろうか。

若者も年輩も、男も女も、美味しくて楽しいものには目が無いのだ。

それらの風景を愛でながら、あたしもまるます家の名物を楽しむ。

まずはやっぱり酎ハイモヒートで。サイバー攻撃を受けたアサヒビールの復旧半ばの時。名物の「ハイリキ」も品切れとなってしまっており、代替え品として用意されていたのがGODOの「瓶チュー」。

1984年発売開始以来、「ハイリキ」を出し続けてきたまるます家が、味わいが近いと太鼓判を押している酎ハイだ。瓶栓に「I❤瓶チュー」と書かれているのも可愛らしい。

つまみはたぬき豆腐。揚げ玉サクサク、カニカマの彩りのよさ、きゅうりの旨味の深さ、わかめも含めて、食べ応え十分。赤海老入りの揚げ玉が溶け込んだ出汁もうまい。

そして同じく名物のジャンボメンチも頂く。注文が入ってから揚げるため時間を要する一皿。入店とともにオーダーするのがおすすめだ。

ガッチリとした衣にガブリと食らいつくと、肉がぎゅうぎゅうに詰まっていて、スパイスの香りが鼻に抜ける。たぬき豆腐同様に、これもこだわりの仕様になっていて、肉肉しさが出すぎないような割合で牛肉と豚肉は配合されてあり、オールスパイスで香りも豊潤に仕立ててある。もちろん添えてある練りがらしやソースで食べるのも美味しいのだけれども、あたしが愛しているのは、添えられているチリソースで食べるスタイル。青唐辛子がビシッと利いていて、酎ハイモヒートに抜群に合うのだ。

"ジャンボ"メンチというメニュー名通りに、ひとり呑みにはかなりのボリュームであるものの、どうにも注文せずにはおられない逸品でもある。

さぁ。ラストスパートに入ろうか。酎ハイも小瓶3本重ねて、注文できる範囲もあと1本までになった。

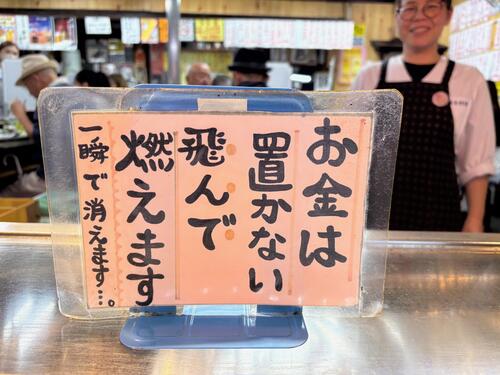

そう、ここは、頼めるお酒の本数が決まっているのだ。基本は一人3本まで。ただし、小さいサイズの酎ハイ(俗称「ちび酎」)は4本まで可能。しかし別のお酒も呑んでいたら、それも含めてのカウントになる。例えば、瓶ビール一本呑んだ後だったら、ちび酎は3本までのオーダー。店員さんたちがちゃんとカウントしてくれているので、うっかりと泥酔する心配がないのもいい。

鰻も鯉も食べたいところだけれども、もはや胃袋も満タン。そこで注文したのが、「松茸土瓶蒸し」。まさに季節の酒肴。高級食材「松茸」をさらりとオンメニューされているそのかっこよさもさることながら、あまりに深い香りに卒倒しそうになる。ま、ま、松茸だ...。当たり前だけれど、ちゃんと松茸。何年ぶりの邂逅だろう。打ち震えんばかりに香りという香りを吸い込んでから土瓶の中の具材を摘めば、えびは大きくてプリプリ。鯛の切り身に、鶏肉、銀杏。そして松茸もやっぱり大きい。これだけの上質なものをお出しになる凄さ。こればかりはさぞやお高いんだろうと思いきや、わずか九百円。値段を見て、さらに卒倒しそうになった。これぞまるます家さんの底力だなぁ。

さて最後に、あたしが初めて「まるます家」さんにお邪魔した時に出くわした忘れえぬ光景を書き綴りたく思う。

2007年のことだ。平日の16時。当然のように満席の中、常連さんらしき年輩男性が、「自分が出るから」と、さっと席を譲ってくれた。そして初めての店ゆえに何を注文するか迷っていたところ、隣り合ったこれまた常連さんらしき年輩男性が、

「酎ハイに梅干し。これが旨いって!」

と教えてくれた。言葉に従って頼んだ"酎ハイに梅干し"の梅干しが大層大ぶりで、それをつまみに呑めるほどだったのにもやられた。続いて食べたアスパラガスに、鯉のあらいもとびきりで、ひたすら美味しいを連呼しているあたしの横で、その常連さんが「そうだろう、そうだろう」と言わんばかりに鼻を膨らませて満足げな様子でうなづいていらっしゃった。

即座に席を空けてくださった常連さんのスマートさ、どう見ても初見で来ている見知らぬ若人にお気に入りのメニューを教えてくれる方もいる。

朝9時から呑めるからこそ、ある意味敷居が高くも感じられていた若輩者に、長年愛され続けてきた酒場にはちゃんと面倒を見てくれる先輩たちがいてくれることを教えてくれた。

この経験があったからこそ、どんな土地でも一人ふらり、知らぬ酒場の扉を開けられるようになった。

お酒呑みでもノンアルでも、家族連れでもひとりでも、同じ空間で同じように楽しめる酒場、まさにボーダーレス。そのことがどれほどまでに豊かなことであるかをあたしに教えてくれたのが、「まるます家」なのである。

|

店名 |

鯉とうなぎのまるます家 総本店 |

|

住所 |

東京都北区赤羽1-17-7 |

|

電話番号 |

03-3902-5614 |

|

営業時間 |

11:00 - 19:00(L.O. 18:30) |

|

定休日 |

月曜 ※祭日の際は翌日休み。月に一度連休有り |

|

アクセス |

JR赤羽駅東口より徒歩3分 |