【今週はこれを読め! エンタメ編】"読む前には戻れない"取扱注意小説〜葉真中顕『家族』

文=高頭佐和子

家族小説。

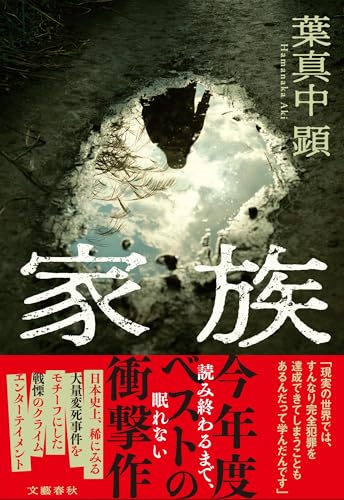

......っていうんだろうか、これも。なんてったって、題名が「家族」だ。装丁にも不穏な空気が漂っているから勘違いする人はさすがにいないと思うけれど、一ミクロンもほっこりしないし温かい気持ちにもならない。取扱注意小説である。

小説のモチーフになっているのは、2011年に発覚した尼崎連続変死事件だ。主犯だった六十代の女は、何らかの繋がりを持った人々を次々に自分の「家族」に引き入れ戸籍上の関係も作らせた。その上で心身への虐待や監禁をし合うように巧みに誘導し、何人もの人々が財産や尊厳や命を奪われたのだ。善良な市民で平穏な家族関係を築いていたはずの人々が、なぜこのようなことに巻き込まれていったのか。どうして誰も止めることができなかったのか。知りたいと思う気持ちから報道を追いかけたり、ノンフィクションを読んだりもしてきたので、事件の概要については詳しく知っている方だと思っている。小説という形で読んでもそんなに衝撃的な部分はないだろうと思っていたのだが......。

「わたしが今ここで知っていることを話してしまえば、あなたはそれを知る前には戻れなくなってしまうんです。それでもいいんですか?」

前半部分で、ある登場人物が自分を逮捕した刑事にこう問いかけるのだが、その言葉は小説を読み進めている読者にも問いかけられている。読む前には戻れない。それを覚悟した上で、ぜひ手にとっていただきたいと思う。

小説の舞台は八王子だ。2000年6月、不動産会社に勤める青年がマンション「ラ・ファミーユ」の購入申込をする夫婦と向かい合っている。四十三歳の夫は片腕がなく、どこか頼りなげな印象だ。目鼻立ちの整った美しい妻は、微笑みを湛えながら「あなたは家族って、なんだと思います?」と青年に問いかける。フランス語で家族という意味の名を持つこのマンションに、美しい妻の義姉である夜戸瑠璃子を中心とした「家族」が引っ越してくる。

朝倉宗太は、生まれ育った島を出て仙台で一人暮らしをしていた。パチスロにハマって借金を抱えてしまったところを、長峰柊一という気のいい中年男性が助けてくれる。何か訳ありのようで偽名で暮らしていた彼のところに、「家族」だという夜戸瑠璃子たちがやってくる。見た目は怖いが気前がよく、おいしいものをご馳走してくれる親切な瑠璃子たちに誘われ、宗太は柊一とともに八王子にいくことになる。そこには大勢の人が「家族」として暮らしており、下の階に住んでいるという老女が虐待を受けていた。怖くなって仙台に帰りたいと思っても、もう帰る場所はない。宗太はこの「家族」に取り込まれていく。

有馬稔は、妻と二人の娘とともに幸福に暮らしていた。妻・聡美の義理の甥の面倒を見たことをきっかけに、家に瑠璃子たちが乗り込んでくる。謝罪を要求され、自由を奪われ、家を乗っ取られて家族全員「ラ・ファミーユ」に連れて行かれた。高校生の娘・雪は瑠璃子に懐いてママと呼ぶようになった。妻と上の娘・澄と共に警察に行くが、家族の問題と言われて取り合ってもらえない。三人は捕まらないようにバラバラに逃げて暮らす決意をするが、安心した頃に「家族」が現れる。

マンションでは、瑠璃子に従順でない者は「躾け」という言葉で自由と尊厳を奪われ、家族同士で暴力を振るい合うように仕向けられていく。「まともじゃない」といった者や弱っている者は、命を奪われていく。普通の家族がそんなことになるなんて、あり得ないと思いたい。だが、彼らを縛ったのは「家族」という言葉だ。「家族」だから奪うことを止められない。異変を感じて通報する人も、危険を犯して窮状を訴えた人たちもいたのに、警察は「家族」であることを理由に取り合おうとしない。事件との関わりが深い人物はもちろん、数ページしか登場しない目撃者的立場の人物についても、著者は丁寧に背景と心理を描いていく。自分はこんなことに巻き込まれないと断言することが、読み進めるほどに難しくなってしまう。

救いの見えない展開に最後まで震撼とさせられながら、あの問いかけを思い出した。

「家族って、なんだと思います?」

答えは、読む前と読む後で大きく変わるのではないだろうか。「家族」という言葉を理由に、何かを奪うことも奪われることも許してはいけないのだと思う。だが、自分はそんなことは無縁だと言い切れるのだろうか? 無縁ではないからこそ、この小説から目が離せないのだ。そんなことを考えてしまう自分のことも、恐ろしいと思った。

(高頭佐和子)