第171回芥川賞選評を読んで徹底対談。杉江「際立った論点があまりなかったのは「サンショウウオの四十九日」「バリ山行」の対極的2作授賞の安心から?」マライ「平野啓一郎氏の厳しさはインパクトあった」

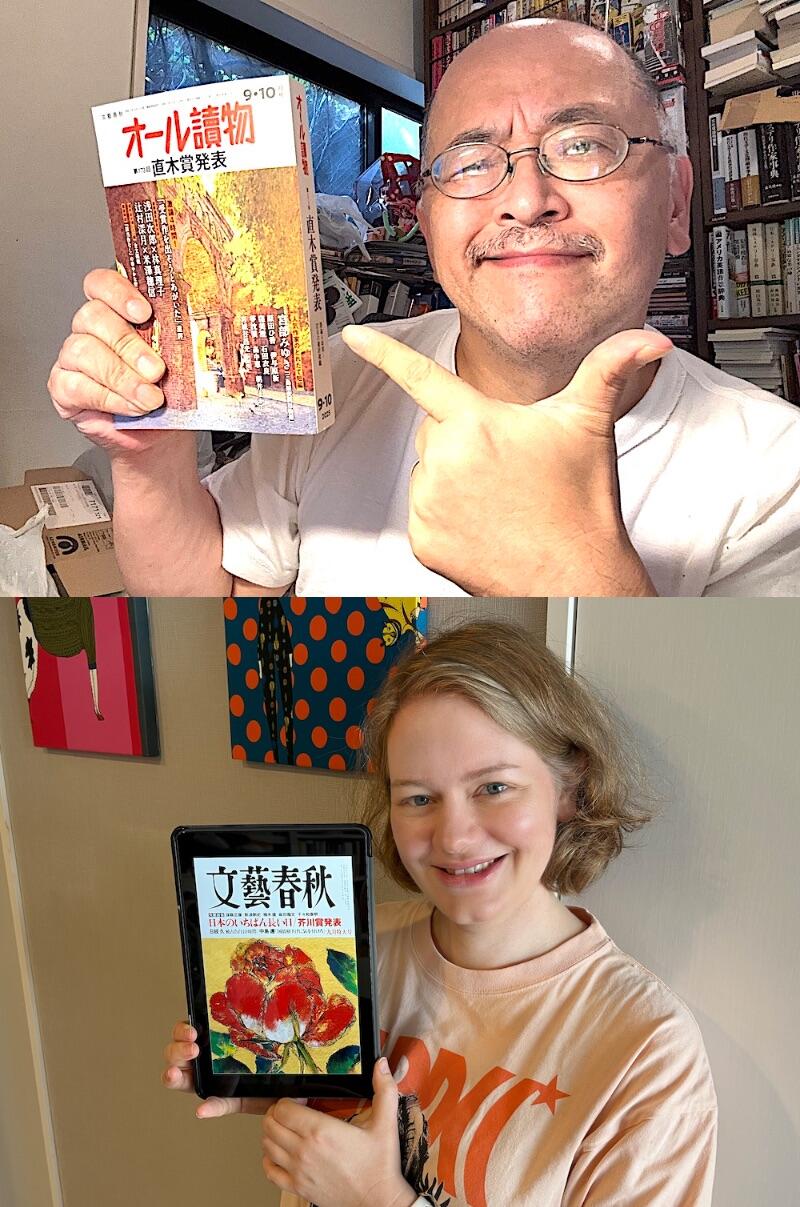

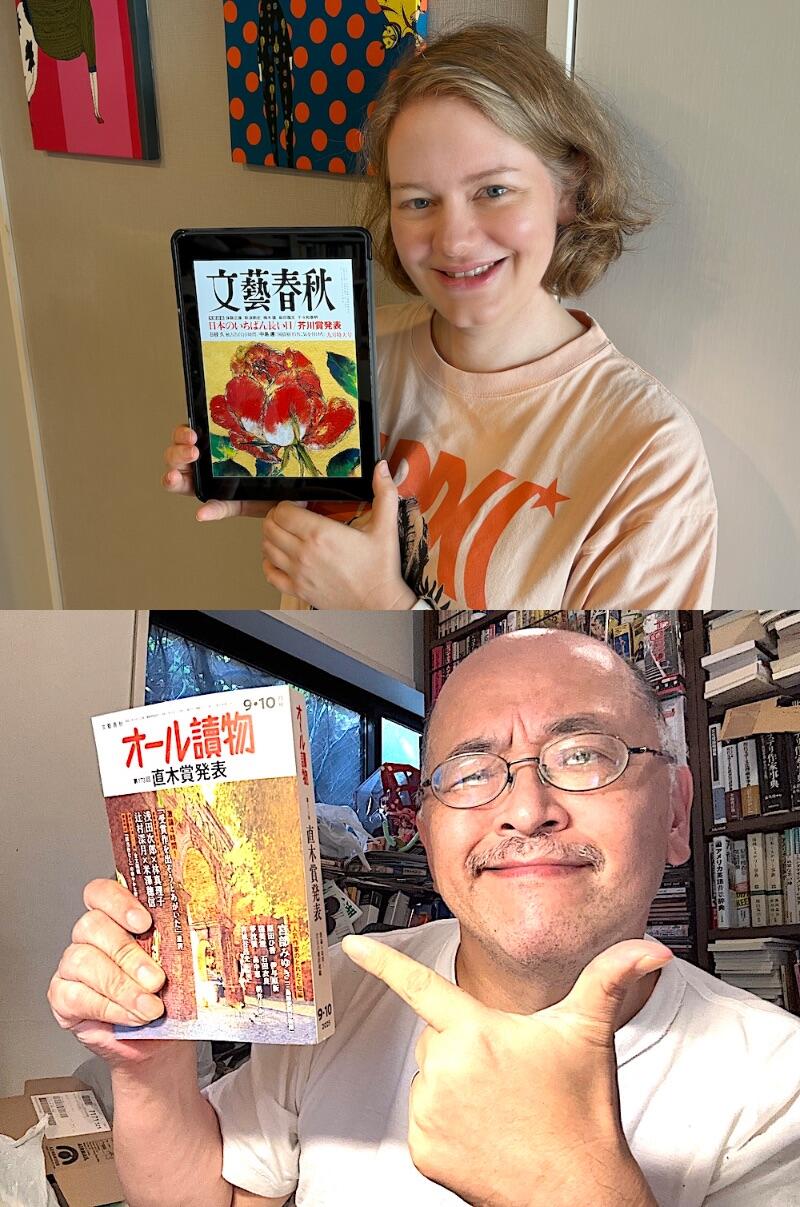

選評を読むまでが芥川・直木賞。『文藝春秋』に掲載される選評を読んで〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mがあれこれ考える対談がやってまいりました。台風10号が猛威を奮った8月31日にこっそり行われていた対談の模様をお伝えいたします。第171回芥川賞は果たしてどのように選考されたのか。直木賞選評編はコチラ。

■第171回芥川龍之介賞候補作

朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」(『新潮』5月号)初→受賞

尾崎世界観「転の声」(『文學界』6月号)2回目

坂崎かおる「海岸通り」(『文學界』2月号)初

向坂くじら「いなくなくならなくならないで」(『文藝』夏季号)初

松永K三蔵 「バリ山行」(『群像』3月号)初→受賞

- 目次

- ▼受賞作「サンショウウオの四十九日」(朝比奈秋)芥川賞は実験性だな、と改めて思う

- ▼「転の声」(尾崎世界観)引き出しは多そうな書き手だけど……

- ▼「海岸通り」(坂崎かおる)選評を取り入れるところは取り入れた上で、変にブレないでほしい

- ▼「いなくなくならなくならないで」(向坂くじら)もう少し評価ポイントが増えないと受賞は難しい?

- ▼「バリ山行」(松永K三蔵)妻鹿さんをみんな好きすぎでしょう

- ▼●芥川賞選評総括●ぬるま湯的な状況にぶっこんでくる山田詠美すごい

受賞作「サンショウウオの四十九日」(朝比奈秋)芥川賞は実験性だな、と改めて思う

杉江松恋(以下、杉江) 全般的に技巧については頭抜けているという評価だったように思います。ただ、結合双生児の瞬と杏の設定など細部については詰めの甘さを指摘する声も上がっていました。“一つの身体を二つの意識が共有する激しい葛藤の不在、身体的実体と遊離して論じられる意識や死の観念性、二人の意識が独立的であることの説明不足、……など設定のツメに甘さがあり、結果、大胆な着想の割に、思想的成果が乏しく、物語も後半失速した”(平野啓一郎)

マライ・メントライン(以下、マライ) 平野啓一郎氏の厳しさはインパクトありましたね。

杉江 二人が一つの身体を共有しているはずなのに精神的な葛藤がないはずないだろう、という指摘はたしかに、と思いました。私も読みながらわからなかったところはありました。人体は左右対称じゃないだろうから、体の真ん中で結合しているにせよ、片側に寄っている臓器はどうなってるんだ、とか。

マライ でも『ブラック・ジャック』(手塚治虫)好きな人だったら笑って許すのではないか。

杉江 主人公の父親が胎児内胎児だったことについて、『ブラック・ジャック』を念頭に置いて書かれている選評もありましたね。「それ、ピノコだろ」ってみんな言いたかったんだろうな。この小説を“ほのぼのしたファミリー・ロマンスでもあり、マッド・サイエンス的テイストを持ちながら、ヒューモアの伏流が貫かれている”(島田雅彦)と言っちゃう島田さんはすごいですね。SF的設定を家族の物語に落としこんで語る技巧はこの作品の特長だと思うんですが、それをほのぼのファミリー・ロマンスとはなかなか表現できないですよ。

マライ そこは読書体験の蓄積によるものでしょうね。

杉江 目のつけどころに感心したのは小川洋子氏で“これらのシーンには、水と大地をつなぐ生命の循環が潜んでおり、壮大な可能性を秘めているのではと思わされた”と書いていたのがおもしろかったです。サンショウウオですからね。水と大地だ。

マライ でも実際、水辺の場面が異界感豊かで印象的だったのは確かです。

杉江 朝比奈さんは必ずどこかにそういう印象に残る場面を差し込んできますね。その記銘力の強さが作家としての武器だと思っています。

マライ 同感です。この作品に関しては、いやそりゃ違うでしょ、という選評は無かったです。また、書評家的にいろいろ語れるという意味でも良作だなというのがよくわかりました。

杉江 川上未映子氏が、「作者は作品内ルールを徹底できてないから文章がビビってる」(大意)と書いていたのは笑いましたね。鋭い。作者はあれを読んでどう思ったかな。確かに細部で留保されるところはありますが、現実から離れた設定の話をこのくらいディテール豊かに書ければ芥川賞十分資格ありだと思います。やっぱり芥川賞は実験性だな、と改めて思いました。

マライ それは『バリ山行』のベタさとのセットでもある気がする。だから今回の二作授賞というのは、なかなか味わい深いです。

杉江 ですね。芥川賞の、対極の方向性を見せられた気がしました。

「転の声」(尾崎世界観)引き出しは多そうな書き手だけど……

杉江 饒舌で熱があってよろしい、という評価はだいたい同じでしたが、一方で、詰め込みすぎだろ、との声も。

マライ 「まあ嫌いじゃないんだけど」というトーンも多かったですね。ネガティブな観点としては、川上未映子氏の“語り手の思考のパターンが目立ってしまい、そのなかに展開が落としこまれてダイナミズムが褪せてしまう”という表現が的確すぎて見事でした。殺傷力ありすぎでヤバいな、と思ったり。

杉江 そこは本当に感心しました。エンターテインメントの落ちに持っていくならあれでいいんですけど、そこで物語の枠内に収まってしまって芥川賞はいいのか、ということだと思います。

マライ 逆に、平野啓一郎氏の“ミュージシャンとそのファンダムの必死な空虚さ”を描いているという切り取り方がイケていて、そういう観点を持って読んでいたら自分ももっと前向きに堪能できたかも、と感じたりして興味深かったです。

杉江 同じことを島田雅彦は“偉大なるロッカーが業界残酷物語の内部にロックされたままでいいの、と思ってしまった”って書くんですよ。駄洒落かっ。テレビコメンテーターがウケ狙いで言うみたいな評言だな、と思いました。全般的に諷刺の側面への評価が多かったように思います。小川さんは「もう戻れないところまできてしまった日本の現状」を見て取られて不安になったことを書いておられますが、それはかなり作品の優しい読者ですよね。どう読んでやればいいのか、みたいに戸惑っている感じが選評全般にあったと思います。前作(第164回候補作)が母と子の物語(「母影」)で、今回が諷刺小説でしょう。引き出しは多そうな書き手だけど、それだけに何を書いたら芥川賞に受け入れられるのかが、まだわからないですね。

マライ 文芸文脈で、ファンに刺さるものは何かを掴み切れてないのか。では高級批評を恐れずにやりたい放題やるしかないですね。

杉江 この人こそ『バリ山行』みたいに粘り強く一つのことを書いたほうが評価されるのではないかという気がします。ミュージシャンとしての自我は十分にあるわけだし、あれこれ試すよりは近道なのでは。

マライ ですよね。今回のように音楽業界を題材にすれば、本業との相乗効果性への期待もあるでしょうから。

「海岸通り」(坂崎かおる)選評を取り入れるところは取り入れた上で、変にブレないでほしい

杉江 この作品に対しては選評がばらばらだったですね。

マライ はい、そして他の作品と比べても全体的に言及が薄かった気がします。

杉江 私がいちばん的確だと思ったのは山田詠美氏で“過不足ない、ちょうど良い塩梅のセンティメントが全編を覆っている(略)これが、もう少し凝縮されて、短編小説集に入れられていたら、しみじみと良いものを読んだと思っただろう。少し冗漫なところがあった”というのに納得しました。たしかに、50枚くらいの短篇向きの題材かもしれないです。小川さんは“「海岸通り」主人公も、(「バリ山行」の)妻鹿さんと同じく、身体を動かし、掃除に没頭することで自分を保とうとしている。肉体の迷路を進み、言葉の消え失せた地まで行き着かなければ、小説は書けないのかもしれない”って、わざわざ松永作品にひっかけて書いている。身体性の小説じゃないと思うんだけど、あまり書きたいことがなかったのかな。

マライ 選考委員全体からみて、微妙にスコープ外だった感が無きにしも非ずです。個人的にはイチ押しの候補作だったんですけどね。坂崎さんは諸氏の忠告を容れた方がいいのかどうか。

杉江 割とみんないろいろなことを言っているので、参考にするにも困るんじゃないかという気がします。本物とニセモノの問題にこだわったほうがいいという吉田修一さんとか。それ、そんなに重要なのかな。疑似家族的な集団が出てくるから、ニセモノでも本物より本物らしいニセモノがある、みたいなところに持っていけってことなのかしらん。

マライ そうそうそうそう。選評はみなさん、自分の視野に入った「部分」をとらえて論じ切っているような印象がありました。だから坂崎さんは今回の選評で、取り入れるところは取り入れた上で、変にブレないでほしいです。

杉江 マライさんが予想対談のときにおっしゃっていた、現代人の似姿を的確に写した作品という観点については“家や家族関係が希薄になった時代に新たな人間関係とコミュニティを構築しようとする物語”と島田さんが緩く触れたぐらいだったんですよ。そのことは前提とした上で、各人が思い思いに注文をつけたということなのかな。もし耳を傾けるとするなら奥泉光さんの“複数の事象が巧みに配置された小説の、その結構を支えるためだけに主人公が小説世界に呼び出されたように見えた点にやや不満が残った”という意見が重要だと思うのです。主人公である意味が希薄だった、ということですから、首肯するかどうかは別に、第三者からはそこを小説としての弱点と見なされかねないということは記憶に留めてもいいのでしょうね。

マライ これ、似た論理で私もけっこう直木賞候補作を斬ることがあるんですけど、この作品ではまったく感じなかったんですよ。それが逆に興味深い。

杉江 おもしろいですね。なんでなのかな。私は、あの主人公は信頼できない語り手なので、最後まで手の裡を明かさずに退場するのもアリだと思う派です。

マライ どういう文脈や材料で世界構造を脳内構築しているか、の違いの表われなのだろうとは思うのですが、まだ明確ではないです。ここまで来ると好みの問題に近くなってくるのかもしれませんね。

杉江 いずれそこも掘り下げるというのを、われわれの課題としますか。

「いなくなくならなくならないで」(向坂くじら)もう少し評価ポイントが増えないと受賞は難しい?

杉江 主人公の元に、高校時代自殺したはずの友人が突然訪ねてくるというのが発端となる作品です。意外だったのはその友人が生きている前提の選評が多かったことですね。そこは本文からは判断できないと思うんですけど。

マライ ホラー的な文脈で評価するのは避けたいという無意識の表れか。あと、山田詠美氏にタイトルがディスられていたのがすごかったです。まあ作品内容がけなされていたわけではないのだけど(笑)。なんかラノベ系の長いタイトルに対する文芸本流の所感が窺えた気がしてちょっとおもしろかった。

杉江 そうそう。内容はおちゃらけではないと割と褒められてましたね。この小説は女性二人が主人公なので、安易にシスターフッド的な関係とまとめて言いそうになるんですけど、彼女たちの関係が独自のものであることに言及した川上未映子さんは鋭いと思いました。“恋人でも敵でも親友でもない女性ふたりの、まだ名づけられていない関係を描こうとする、ここでしか読めない感受性と詩の息づかいの感じられる作品”というのは大事ですね。もっともだからこそ、後半に出てきた主人公の家族がありふれた造形で話が失速した、と駄目出しされるわけなんですが。

マライ そうなんです。で、あと、言及が多い割には選評として作品の存在感がちょっと薄いなぁ、という印象もアリ。直接の因果関係はないんですけど、『サンショウウオの四十九日』にいろいろ持っていかれちゃった感というか。似たような要素を持つ候補作同士で、有利不利が明確に出てしまうパターンかもしれない。

杉江 私が最も賛同したのは奥泉さんの“(前略)ついに性的な交わりとの境界が判然としない肉体的闘争に至る物語は、単視点が少々息苦しいものの、強い印象を残した”という評言です。“性的な交わりとの境界が判然としない肉体的闘争”。そこに注目してくれてありがとう、奥泉さん!

マライ たしかに!奥泉氏えらい。でもできればもうちょっとカッコよく書いてほしかった気がしなくもない(笑)。ある意味『ジョジョの奇妙な冒険』(荒木飛呂彦)第1部の説明パートっぽくはあるけど。

杉江 いやいや『バオー来訪者』(荒木飛呂彦)的というか。褒められているところはだいたい一緒で、二人の間の感情のこじれかたとか、両義性のある関係とか、そういう部分でした。もう少し評価ポイントが増えないと受賞は難しいよ、ということなのかもしれませんね。この作品が私のイチ押しだったんですが、なるほどという指摘も多く、勉強になりました。

マライ いやー、厳しい世界だ。

「バリ山行」(松永K三蔵)妻鹿さんをみんな好きすぎでしょう

杉江 というわけでマライさんが穴予想を当てた「バリ山行」です。バリバリの山岳小説。

マライ 「愚直なベタさがむしろ光った」的な見解がけっこう目立っていました。やっぱそうだよねぇ、という印象ともう一声追加してくださいよ、という印象が、両方いっぺんに押し寄せてきました(笑)。

杉江 個人的には“会社と山の対比は、日常と非日常、組織と自然の対比であり、重ね合わせになっているのだが、登山の細部を丹念になぞったオーソドックスな「自然主義文学」をベタに書いて来たところが評価された”(島田)に尽きます。誰かに自然主義文学って言ってもらいたかったんで、感無量です。さすが法政大学国際文化学部教授。

マライ その論理はどうなのか(笑)。でも実際、ドイツ語に訳すとドイツ市場でも評判をとれそうな気がします。ドイツ人、自然に触れながら思考するの大好きですからね。この作品の心象風景は、実にドイツ的な自然観に直結している!!!!

杉江 山岳小説は、日本でも昔は大いに人気があったジャンルなんですよ。まったく流行らなくなったこのジャンルに新風を吹き込んだということで、選考委員がうきうきしているのが判る気がします。あと、登場人物の妻鹿さんをみんな好きすぎでしょう。“今も六甲山のバリエーションルートを黙々と歩いている妻鹿さんの後ろ姿が、目に浮かんでくる”(小川)とか。

マライ それは同感。キャラクター設定・雰囲気描写の勝利という面もでかいですね。

杉江 吉田修一さんの選評は、性善説で書かれた小説、みたいな趣旨だと思ったんですけど、そういう気持ちにさせられる作品なんでしょうね。

マライ それが山岳効果なんですよ。

杉江 会社のどろどろとかも結構書かれているんだけど、大自然との対比でなんとなくいい感じにまとまる、と。

マライ 都会と自然を対比する論理展開はよくありますけど、そこにあざとさが無いのがいい、という評価かもしれませんね。

杉江 アルプスとか本格的な山じゃなくて都市近郊の六甲山に場所が設定されているところも、さりげなくていいという評価だったように思います。東京だったら陣馬とか大山とか、あのへんかな。川上未映子さんは“しかし山と日常の対比、異質さを感じさせる人物との関わりを契機にゆらぐ意識など、構成も展開も順接に過ぎる”と書いておられます。つまり構造が単純すぎると。にもかかわらず受賞にこぎつけたのは妻鹿効果というか、自然描写がよかったんでしょうね。構成に自然描写が勝った。

マライ 「順接に過ぎる」でもそれは愚直な良さに直結するからいいんですよ!!!

杉江 (笑)。芥川賞は最近、構成の技巧にこだわった作品が多く候補に挙げられている印象があったので、逆に新鮮だったのかもしれません。

マライ 直球勝負が何かを明らかにしてしまう効果でしょう。ダイレクトなオヤジ小説としての秀逸さもそこに収斂すると思います。

杉江 ああ、オヤジ小説の要素について、予想対談でもおっしゃってましたね。今後への関心としては、こういう直球勝負の作品が増えてくるかどうかですね。私は自然主義小説が大好きなので、こういう作品が獲れる芥川賞というのは歓迎です。「バリ山行」にはいちおう社会批評の要素も組み込まれていましたが、それさえも廃する自然主義文学は出てくるか。

マライ さじ加減が重要ですね。

杉江 もう、自然に分け入った現代人の心境、みたいな小説で攻めてもらいたい気もします。俳諧の世界へ行くんだよ、みんな。

マライ それは、杉江さんの趣味すぎる気が!

杉江 そういう小説が好きなんですよ(笑)。それで芥川賞を獲れるかどうかは保証できないですけど。いや、マライさんが「バリ山行」を穴予想してくれてよかったです。私は趣味すぎて押せなかったです。

マライ 自分で自分の足引っ張ってどうすんですか!(笑)

杉江 好きなものには目が濁るといいますかねえ。

●芥川賞選評総括●ぬるま湯的な状況にぶっこんでくる山田詠美すごい

マライ 今回の芥川賞、個人的には平野啓一郎氏の選評が異様に見ごたえありました。毎度ながら批評を超えて作品の再構築に近いなぁ、というのがあって、正直、自分の元来の見解とはあまり合致しない点もあるんだけど、それを踏まえて読む価値というか読み甲斐を強く感じさせるのが凄い。これが文筆における地アタマ知力というものか。というか、彼の選評だけ読むと『サンショウウオの四十九日』が受賞したとはとても思えないのがまた凄い(笑)。平野氏の場合、選評に、「自分もやはり今回この二作を推すに至りました!」的なシナリオ感が無いのがよいですね。あと山田詠美氏が、授賞のウラに業界の政治性があるっぽい的な噂を正面からディスっていたのが印象的でした。そういうのはネットだと、反撃しないで黙殺するがいちばん効くと言われますけど、どうなのか。

杉江 今回は受賞した二作の印象が強かったからか、そちらに引っ張られて選評に際立った論点があまりなかったと感じました。対極的な二作を出したことで安心したのか。その中でもぬるま湯的な状況にぶっこんでくる山田詠美すごい、と思いました。あれ、批判されている文章そのものに当たれてないんですけど、候補作に特定の誰かを有利にするようなシフトが仮にあったとしたら、下選をやっているのは作家じゃなくて編集者のはずですから「作家がそんなことするわけねえだろ」は正しいんですけどね。まあ、政治的なお話は仮にあったとしてもわれわれが関与できることでもないので極力スルーと行きますか。

マライ 確かに。下衆な勘繰りみたいなのは良くないですけど、文芸賞というシステムを通じて読書業界の精神性を考える我々のテーマ性からみて、そういった政治面をスルーしすぎるのも存在価値の下落を招きかねない。なにごともさじ加減が重要というところでしょうか。

「第171回直木賞選評を読んで徹底対談はコチラ。