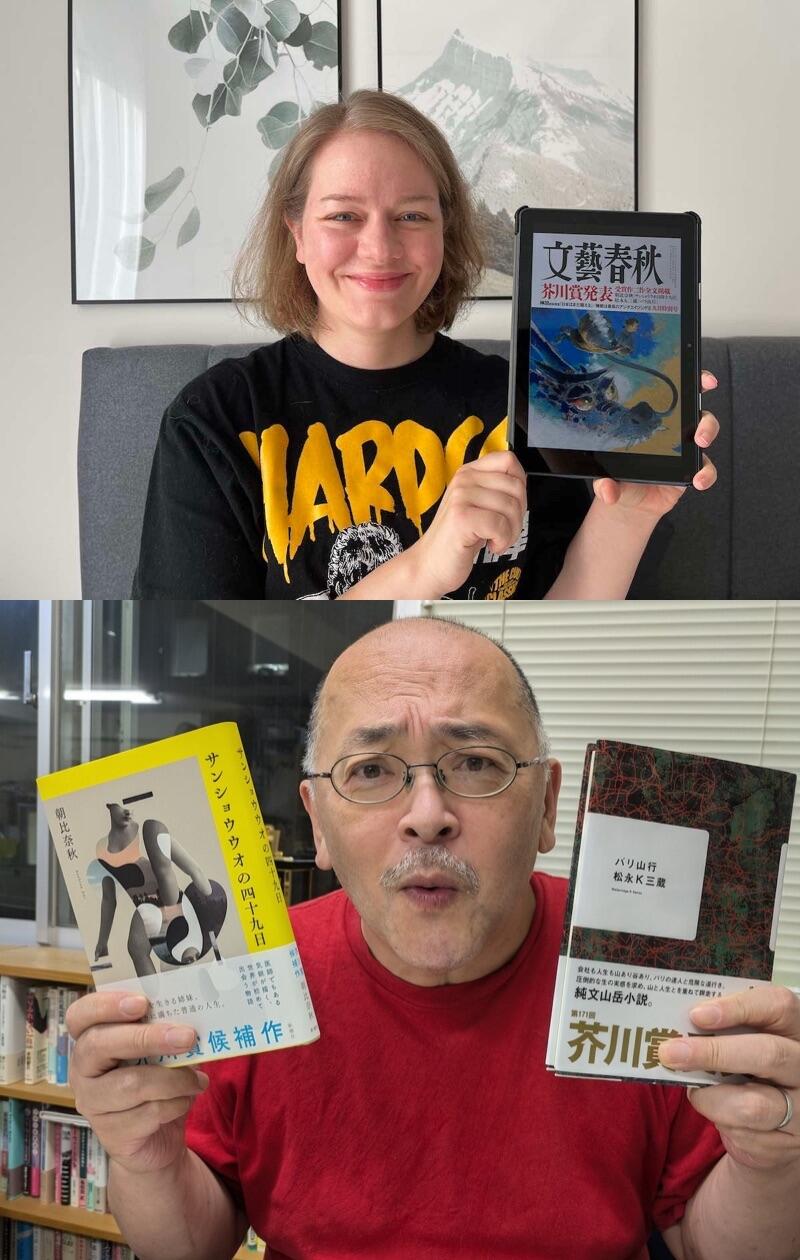

第171回芥川賞受賞予想。杉江「朝比奈秋がようやく候補に!『サンショウウオの四十九日』には減点要素が見つからない」マライ「退潮的心象風景を的確に切り取った『海岸通り』を推す」

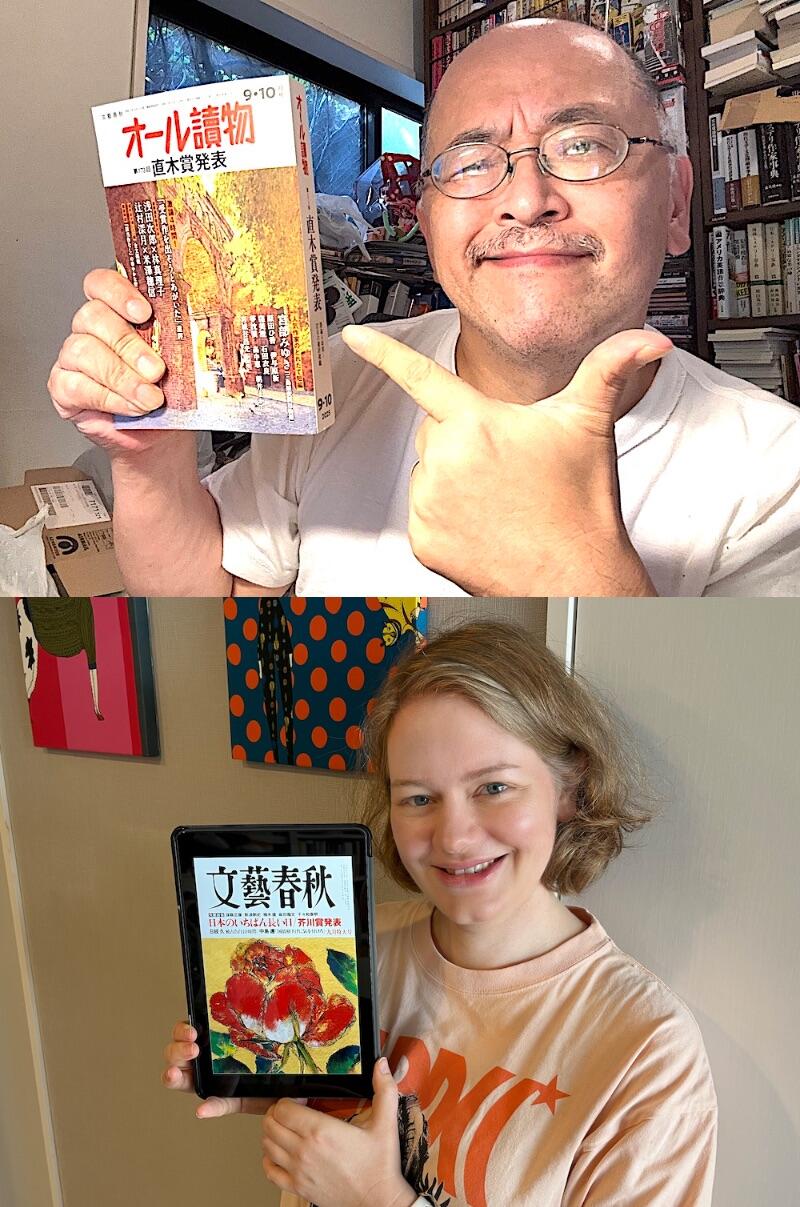

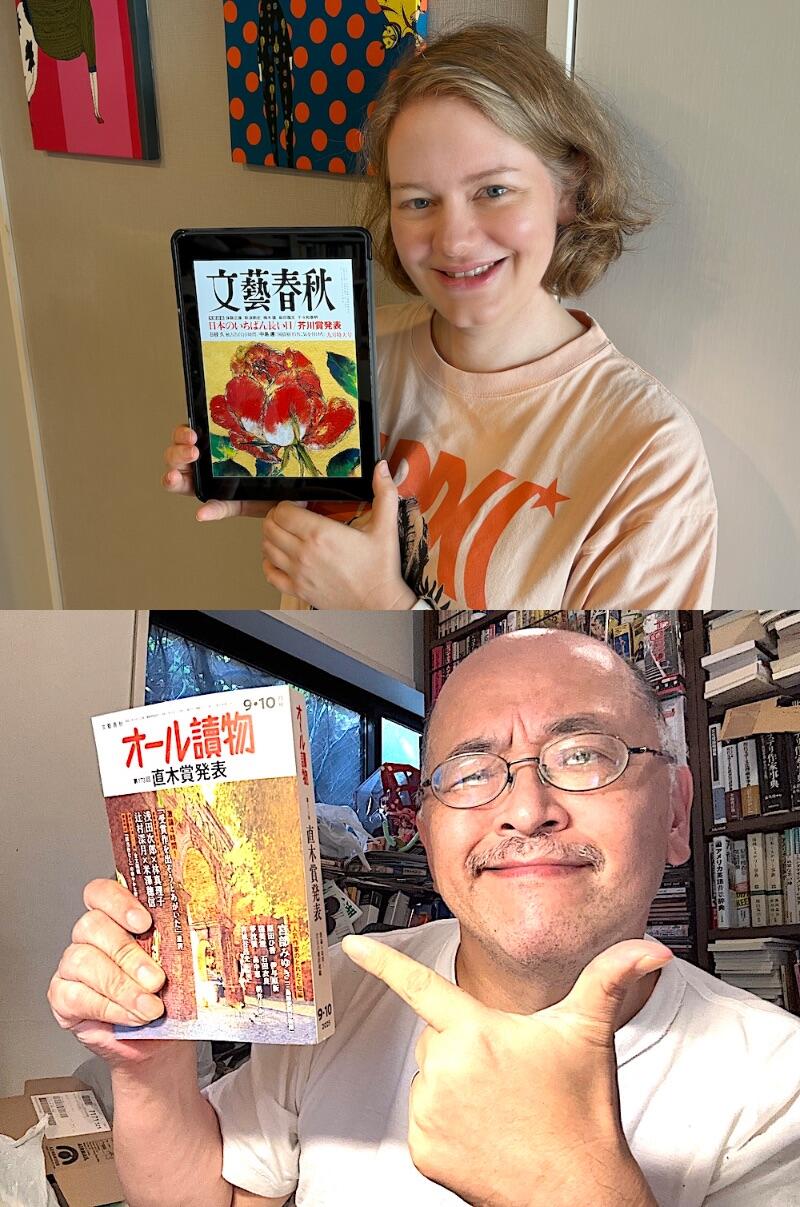

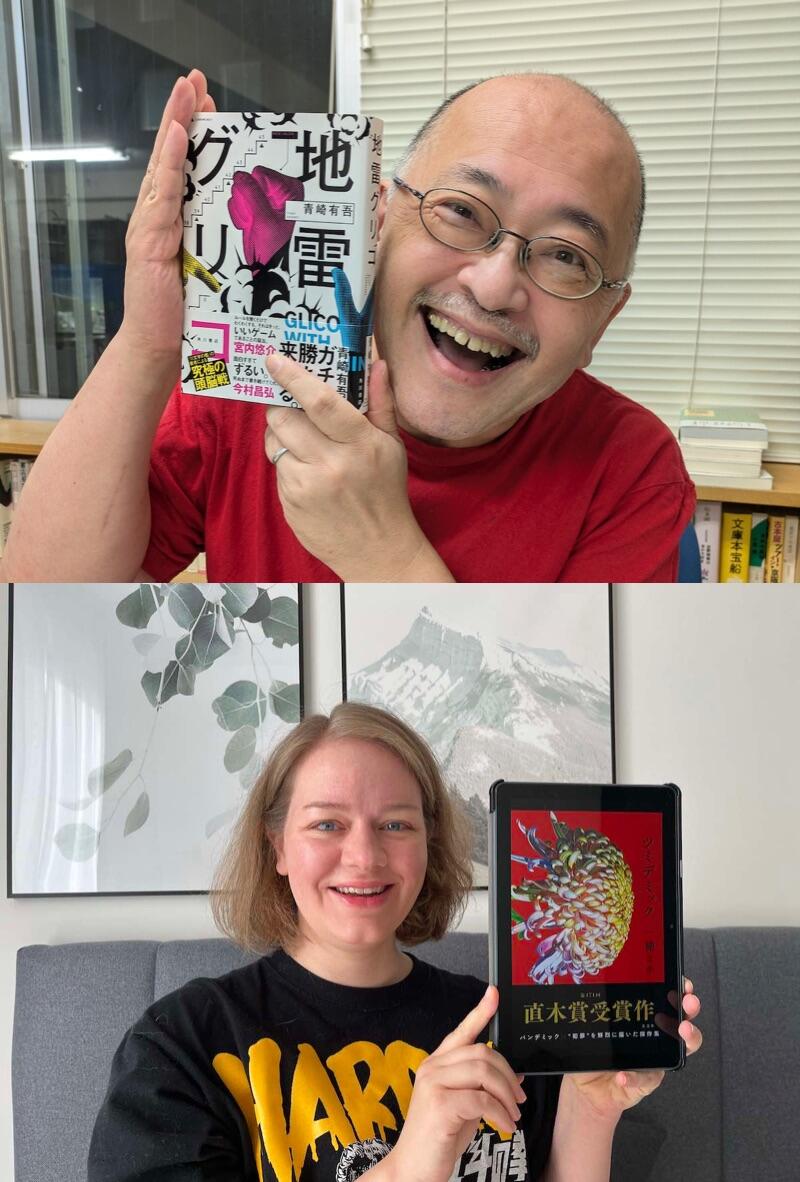

すっかりおなじみになりましたチームM&Mによる芥川・直木賞予想対談。〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mが7月17日に選考会が行われる第171回芥川・直木賞の裏の裏まで読み尽くします(芥川賞選考委員は、小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一)。直木賞編はコチラ。

■第171回芥川龍之介賞候補作

朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」(『新潮』5月号)初

尾崎世界観「転の声」(『文學界』6月号)2回目

坂崎かおる「海岸通り」(『文學界』2月号)初

向坂くじら「いなくなくならなくならないで」(『文藝』夏季号)初

松永K三蔵 「バリ山行」(『群像』3月号)初

- 目次

- ▼朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」ようやく候補にしたか

- ▼尾崎世界観「転の声」140字小説の集合体みたい

- ▼坂崎かおる「海岸通り」防衛感覚を鮮やかに切り取っている

- ▼向坂くじら「いなくなくならなくならないで」なんという表裏一体の愛憎

- ▼松永K三蔵 「バリ山行」水木しげる風作画でコミカライズを!

- ▼芥川賞候補作総括●いつも以上に難しい選考になるんじゃないか

朝比奈秋「サンショウウオの四十九日」ようやく候補にしたか

マライ・メントライン(以下、マライ) 今回は良作ぞろいで悩みます。私はあえて、イチ押しも受賞予想も「海岸通り」です。でも「バリ山行」のオヤジ感にもワンチャンで大穴がありうるかも。

杉江松恋(以下、杉江) 私の一押しは「サンショウウオの四十九日」、受賞予想は「いなくなくならなくならないで」です。いやあ、今回は難しい。はっきり言って自信ないです。とりあえず、一作ずつ見ていきましょうか。

マライ 特殊な結合性双生児を語り手として「我思うゆえに我あり」の「我」とは何なのか、主観の在り処は実はどこなのか、を問い直す哲学的小説です。感覚と記憶と想念はどれくらい集約/交換/共有可能なのかとか、「不在」の間接的実感は死といえるのか、「生」以前とは何なのかとか、語り手(たち)が苦痛とともに自問するテーマは電脳ぬきのサイバーパンクという趣きがなくもない。

杉江 それいいフレーズですね、「電脳ぬきのサイバーパンク」。版元は帯に使うといいよ。

マライ 電脳というコトバが普及しきった今となっては、むしろこのような切り口と語り口のほうが観念的に鮮烈で効果的な気もします。特筆すべきは、過去改変についての微妙な言及が見え隠れする点で、単なる記憶の改変なのか、共有体験を変形させて具象としての過去を侵蝕するポテンシャルを有するものなのか、曖昧なまま放置されるのでマジックリアリズム小説としても良い感触です。視点人物の性格上、主体性と主観が意図的に乱れた形で記述されるので、その感覚にうまく乗れるかどうかで評価が分かれるでしょうね。「主体」をどう文章で扱うか、の実験小説として傑作です。

杉江 朝比奈秋、ようやく候補にしたか、という気持ちです。人工肛門を作った若い女性が視点人物の『私の盲端』や、意識がないまま眠り続ける母を無二の同胞として成長する主人公の第36回三島由紀夫賞受賞作『植物少女』(共に朝日新聞出版)など、さまざまな「普通じゃない」を書き続けてきた作者が、意識の問題についに踏み込んだことに意味があります。人間はどこまでが普通で、普通ではないとはどういうことで、ではなぜ特別なのか、と朝比奈は人体を通じて語りかけてくるんですよね。前作『あなたの燃える左手で』(河出書房新社)は、人体の欠失をウクライナ侵略で注目を集めた国土の分断に重ね合わせて描く意欲作で泉鏡花文芸賞(第51回)と野間文芸新人賞(第45回)を同時受賞しましたが、なぜか芥川賞はこの作家に冷淡だったんですよね。私が本作を気に入っているのは結合性双生児の二人、瞬と杏の意識を書いた点です。マライさんがおっしゃるように主体性と主観が意図的にまじりあった状態で書かれる。難度の高い文学実験をしていると思います。芥川賞は文学実験を評価する賞なので、これが獲ってもおかしくないでしょう。

マライ これ、「杏」と「瞬」と「わたし」という人称の混乱でつまづかないかどうかが、読み心地を大きく左右しますね。

杉江 普通のエンタメしか読まない人はまず1ページめでつまづきますよね。人称が混ざってるよ、と絶対に言い出すはず。でも、こういう多人称の小説は一時期流行していたので、純文学ファンにとってはなじみのある手法だと思います。マライさんのおっしゃった、過去改変というのは、どの部分を指しておられますか?

マライ 終盤、“私が裏山を登っている。瞬の見ている夢のように感じたが、記憶のような肌触りがする”で始まる、一連の疑似記憶体験です。もちろん様々な解釈が可能でしょうけど、私はあれは、強力な「情報場」としての杏+瞬+サムシングのポテンシャルを活かした一種のタイムリープ的な世界構築トライ(n回目)の場面だと感じました。そもそも杏も瞬も、単体では「知覚素材」にすぎないといえなくもない。その素材群がプロセスを経て何らかの結論に至って初めて「事象が確定」するというプチ独自宇宙的な構造性がある。ゆえに「過去改変」というのはあくまで我々からの見え方であって、杏や瞬やその奥に居るナニカにとって、現実事象の多くは「確定待ち」なんだろうと思います。たぶん彼女たちにその明確な自覚はないだろうけど。で、本作の主観描写の端々がマジックリアリズム的感触に彩られているのは、主観と客観と時間が我々とは異なる形で組み合わさった「彼らにとっての視え方」の反映だろうと思います。そして、もし杏や瞬のような存在がユニット結合みたく増殖していくと、やがて我々の「現実」が侵蝕されていくんだろうな、と考えるとボルヘスみたいでまた凄い。

杉江 私が気になったのは、二人の父親が弟である叔父に会うことを回避したがっているように見えることです。双生児小説なので、当然相手と自分を重ね合わせる意識が描かれると思うんですけど、相手を見ると死ぬドッペルゲンガー伝説の要素も入れてきているんじゃないか、と。

マライ それは加点要素にしたい(笑)。二人でクロスチェックしていてもまだまだ気づかない観点がありますね。

杉江 おっしゃるとおり、非常に多様な読み方ができる小説ですね。朝比奈作品では過去でいちばん複雑だと思います。これ、同性同士の密接な関係を描いているので、「いなくなくならなくならないで」にもつながる部分があると思うんです。相手を分身のように思いながらも、いざその身体を前にすると疎ましくも感じてしまうという矛盾した心境を描いているんですよね。小説としては最後まで先が読めなくて、結末近くにある瞬の独白には本当にびっくりしました。そんなこともできるのかと。SF読者にも絶対のお薦め。

マライ おそらく、どんなジャンルの読者でも「読解力を試されてる感」があるでしょうね。

杉江 ちょっと好きすぎて、減点要素を私は見つけられませんでした。一応予想なんで、公平に欠点も指摘しなきゃいけないんだけど。もう、これが受賞作でいいじゃん。

マライ そうですね。私が「絶賛して、なおかつ何故か受賞予想に挙げない」作品の受賞率の高さからすると、今回はこの作品がもっとも以下略 (笑)。

尾崎世界観「転の声」140字小説の集合体みたい

マライ 「転売」という嫌われ語を肯定的にとらえる人々が主流になった日本という、逆張り的な価値観の小説です。音楽のもつ市場価値について「実体経済からマネー経済への転換」のごときパラダイムチェンジが進行していると唱える連中が出て来て、新たな文化ムーヴを爆誕させようとする話ですね。たとえばZ世代の「正解情報を取り込んでおきたがる」強迫観念性を利用するとか、真の価値は「不在の在」にあり!という禅問答的な思想ギミックとか、アイディアはとてもおもしろい。ただ正直、アイディア自体を居酒屋談義で聞いたほうが小説よりおもしろいんじゃないか、と感じられてしまうのがちょっとなあ(笑)。オチも、これはヒネリが効いていると言っていいんですかね。

杉江 実体経済からマネー経済への転換。なるほど、そう考えると文化の他の要素に敷衍もできますね。私は音楽業界に疎いせいもあって、書かれていることのどこまでが作者の想像で、どこから実在するのかが、実はよくわからなかったんですよ。え、今って転売って価値なんだ、って思っちゃいましたもの、最初。

マライ あと、かなり表現に凝っている印象がある割に、場面をビジュアルで想像しにくいんですよ。複数の曖昧なイメージがあるものを具象化せずにそのまま言葉の勢いで流している感があって、好き嫌いが分かれそうです。

杉江 全体が旧Twitterに掲載された140字小説の集合体みたいだな、と思いました。刺さるフレーズをつきつけて、反対意見は乱暴な言葉で流し、さっさと次のフェーズに移行するというやり方で進んでいく。

マライ そうなんです。何かイメージがぶつ切りですね。

杉江 これ、もしかすると直木賞向けだったのでは、という気さえしました。ネットの罵詈雑言を並べて話を進めていく手法って、エンタメでは結構やられているんですよね。そう見るとあまり新しさはないように思います。

マライ 文体のとがらせ方だけで満足しているっぽい印象もありますね。ううむ、他候補作品が弱ければワンチャンいけたかもしれない。というか映像化前提の作品だと思いますよ、これは。

杉江 前回(第164回)候補になった「母影」は、怪しいマッサージ店で働く母親を息子の少年がよくわからずに見る場面とか、表現でおもしろい箇所が結構あったんです。部分が強い場面は記憶に残るんです。これは全体で何を言っているかはわかるけど、そこまで残らない。

マライ だからアイディア小説なんですよ。

坂崎かおる「海岸通り」防衛感覚を鮮やかに切り取っている

杉江 マライさんのイチ押し&受賞予想作ですね。強い。

マライ 素晴らしい。ものすごく惹きこまれました。在日外国人が重要な役割を果たしているのですが、別にそれが理由ではない。語り手は「まったく善人ではないのだけど、悪意や意地悪さは希薄」な存在です。善悪の峻別について表面的には淡白で、奥底で感じていることを表に出してきません。そういう層ってけっこう居るわりにコンテンツ的に可視化されてこなかった印象が私はあるんです。

杉江 そういう層、というのはどういう人々のことでしょうか。

マライ 端的に言えば、露悪的でも善的でもない「生活サバイバル人間」という感じになると思います。倫理というものを知ってはいるけど自分の中での優先順位がそれほど高くない、というか目立たせたくない的な。

杉江 あ、なるほど。「生活サバイバル人間」というフレーズもいいな。これも帯で使うといいですよ。

マライ だから語り手が主観的に視野を選択していると思われる描写に唸らせられます。ある意味、2020年代中盤の日本の「退潮的」心象風景を最高に的確に切り取った作品ともいえるでしょう。地味に傑作が多い今回のなかでも断然お気に入りです。

杉江 本作は構造としてはピカレスクというか、主人公が社会の中を泳いで生き抜く、という構造なんですよね。主人公はどこにも属さないように生きている人間で、どこにも抵触しないようにかなり気を付けている。誰かが見せた無意識の差別とか偏見についても敏感に察知するんだけど、そこまで他人の人生に踏み込もうとはしないんです。たぶん、自分を守ることで精いっぱいだから、他人を顧みる余裕がないんだろうな、と思いました。そのへんのパーソナルスペースの狭さも現代的ですね。

マライ そう、重要なのは「防衛」なんですよ。この防衛感覚は、今とても世間に蔓延している。それを実に鮮やかに切り取っています。また、在日外国人の生態を描写することで、国のセーフティネットが当てにならないというような時代の空気感をうまく取り込んでいますね。

杉江 坂崎さんはSF畑の出身で、これまで読んできた小説はだいたいファンタジーかSFの要素が強かったんですが、今回ここまでしっかり現実だけに足をつけた小説を書かれたことに感心しました。なんでも書ける人なんだなあ。

マライ SFのよい部分をうまく活かしている感もありますね。とにかくこの作品は広まってほしい。そして魅力が世に伝わってほしいです。芥川賞は前回、前々回と仕掛けがちょっと派手目な印象があったので、今回はこういうのもいいかなと!

杉江 個々の場面もいいですね。施設の中に認知症の人のために設けられた嘘のバス停があって、そこにおばあさんがいる冒頭とか、一度読んだら忘れられないですよ。

マライ そうそうそうそう。あのニセモノのバス停が、単なる平穏な日常性も仮想に頼りながら自らを偽らねば維持できない時代の到来を象徴している感があって、作中での見せ方・使い方がとても秀逸だと思いました。

杉江 こういう部分の良さがないと小説はつまらないですよ。また、あの冒頭が、結末の抜けのいい場面につながるとは。坂崎作品はいつもラストがいいんです。

マライ ああいう強引さに説得力がある作品って、真の良作だと思うのです! 文章の美しさも特筆モノです。

杉江 フィクションの力ですよね。これを機に坂崎かおるがどんと人気作家になればいいと思います。

マライ 超同感しかない!

向坂くじら「いなくなくならなくならないで」なんという表裏一体の愛憎

マライ これを冥界からの人間の復活、「黄泉がえり」小説の一種と読むか否かで意見は分かれるでしょうね。重要なのは、心遣いや気配りと呼ばれる行為を「社会的存在」たる人間が優先しているうちにいつのまにか蓄積される、ストレスや攻撃性のヤバさだろうと思いました。自分は大丈夫か、認知の歪みを経ず、ちゃんとした道理に沿って日常を生きているのか、と我が身を振り返らずにいられない。黄泉がえってきたっぽいキャラが、表面的な遠慮深さと裏腹にいつまでも生活空間に居座り続けるくだりは、他人の家族をコントロールし始めているようにも見える。この図式って「サイコパスの他人に居座られたあげく洗脳されて破滅する、ごく普通の家族」っぽさもありますよ。

杉江 ヒュー・ウォルポール『銀の仮面』(東京創元社)ぽい展開に後半はなるんですけど、前半はそうじゃない。いわゆる百合小説の展開ですよね。途中で二人が緊張状態になって、これ以上一言でも声を上げたら「取っ組み合いになるか、セックスしかない」と語り手が覚悟する場面があります。あそこがのけぞるほどおもしろかったです。なんという表裏一体の愛憎。さっきも言いましたけど、私は対象を好きになりすぎてしまった人の小説として読んだんですよね。自分の中に入れてしまいたいぐらい身体の一部になっているんだけど、いざ我が身になってしまうと、今度は重たくなって持て余してしまう。

マライ そうそう。前半では美しい系の小説になるかと思わせといて、だんだん厭な話になっていくという。そのへんの展開が素晴らしいです。

杉江 対象を愛してしまうということの面倒くささを書いた小説として読んで、つまり、最初から最後まで恋愛小説として楽しみました。

マライ 私の読み方はちょっとサイコ面に振れて懐疑的です。表面的には問題ないはずなのに、直感的にヤバさを感じるものが接近してきたとき、無条件の善意をベースにそれを受け入れようとする人を見るとヤバいなあ、と感じるんです。本作は食い込まれた側の逃げ切れなさも含めて、そのへんの心理が生理感覚を伴って活写されている点が素晴らしいと思います。ちょっと第167回受賞作の高瀬隼子「おいしいごはんが食べられますように」に似ている気もしますね。

杉江 あれもべったりしてしまって面倒くさくなった人間関係の話でしたしね。今は、人間関係の適切な距離というものが取りづらくなっている時代だと思います。適度に距離を空けて「好き」と言いあうことが難しい。そういう時代性を反映した小説として評価されるんじゃないかな、と思ったのが受賞予想の根拠でした。

マライ ああ、それは確かに言えています。なるほど。実際、本作が受賞しても全然不思議ではない。これまた誉め言葉しか出てこない良作です。

杉江 向後さんは詩人だそうですね。韻文もぜひ読んでみたい。言葉が綺麗だな、と思いました。

松永K三蔵 「バリ山行」水木しげる風作画でコミカライズを!

マライ 九死に一生を得た衝撃体験によって人生観や生き方が変わる、とよく言われますけど、実際のところどうなんですかね。ちょうど人生の転機といえるタイミングでそういう体験をすれば何かしら啓示めいたものを受け取ってもよさそうなのに、イマイチそうでもなかった場合、元の日常的感覚に埋没してよいものか。どうもそうでない気はするのだが、どうすればいいのか、という感じでテーマ解釈が可能な点に惹かれました。別の見方をするとホラー的ギミック性無しの「異界」小説としても素晴らしいです。

杉江 ああ、六甲山中をそう見立てるわけですね。

マライ もちろん他の解釈もアリでしょうけど、とにかく良かったです。

杉江 山岳小説は日本でもかつては人気のあるジャンルだったんですが、今は下火です。それが復活したというところにおもしろさを感じます。バリ山行とは定められたルートから外れての登山で、これは主人公の会社がたどる、大手の下請に入って決まった収入を得ようとする安定路線に対する、それをよしとせず独立独歩で行こうとするやり方の比喩にもなっているんですよね。自由な代わりに危険でもある。

マライ これも言及はされませんが、「サバイバル」がテーマなんですね。そしてとかく女性やLGBTQの生きづらさ視点がピックアップされがちな昨今の先端系文芸にあって、サラリーマンおやじ視点を貫徹した点に、逆に新鮮さを感じました。でもこれは読者である私に問題があるのかもしれない(笑)。あぶく銭をもって堅実な会社の経営に食い込んでくる山師的キャラは、サラリーマンおやじ小説だからこその迫真性だといえる気がします。

杉江 マライさんはバリ山行で起きる事件に言及されましたが、小説の展開上は必要だとは思うんですけど、私はあれ以外の部分が実はおもしろかったんですよね。小説のジャンルに自然小説というものがあります。自然描写に重ね合わされることで語り手の内面が表されるんですが、それを本気でやろうとしているのか、と途中までは思っていたもので。特に事件なんか起こさず、自然描写だけで書いてもいいんだよ、というのは偏った読者の意見だとはもちろん認識しています。

マライ あれはあくまで物語上の焦点であり、他の日常描写を含めた部分がおもしろいというのは同感です。

杉江 自然描写に心理を重ねる手法についてどう評価されるか、というのが今回の選評でいちばんの関心です。自然描写要らない、そんなものよりドラマとかアクションを、という風潮に私は反対で、描写してくれよ、心理を重ね合わせてくれよ、といつも思う者なのです。なんなら会社のごたごたも要らないんですよ。山に行った人がどういう心境になったか、だけを読みたいんです。それだと私小説に限りなく近づいていきますけど、私はそういう小説が好きなんです。好きなんですよ。

マライ わかりますし、さくさく進むドラマだけありゃいいという極論は確かにマズいと思います。でも、会社のごたごたが誘導路になって心理描写の極意に触れる読者もいるでしょう。なので、そのへんはちょっと許してくださいよ(笑)。

杉江 ああ、ごたごたのところもリアルでいいですね。あの、会社内に派閥ができて、昼食時どころか、非日常の山に行っても会社の話をしている感覚、勤め人時代にさんざん味わいました。そういうの大嫌いだから私は会社を辞めたんですよ。あと、さっきおっしゃった異界小説という観点もおもしろいですね。あれ、あのまま神隠しとかにあってもおかしくない場面ですし。山の怪談ファンにも読んでもらいたい。

マライ そうそう。あの「異界一歩手前」的な雰囲気的描写の絶品さは凄い才能だと思います。お仕事と異界の隣り合わせ感、の描写に私はシビれました。

杉江 水木しげる先生風の作画でコミカライズしてくれないかなあ。

マライ 物凄く賛成です!

芥川賞候補作総括●いつも以上に難しい選考になるんじゃないか

マライ 長引くウクライナ戦争や経済の低成長から来る閉塞感、みたいな路線で打って出る作品があるかなと思っていたら実は違ったのだけど、そういった世情的モヤモヤのエッセンスを、一見平穏な日常風景の中に見事に凝縮・再構築しおおせた「海岸通り」には衝撃を受けました。でも他の候補作も捨てがたい。個人的には「サンショウウオの四十九日」「バリ山行」「いなくなくならなくならないで」も、どれが受賞してもおかしくないというか、それぞれに「受賞できた根拠」記事を書けそうなくらい魅力を感じました。そういえばこの四作、「バリ山行」評で特に言及したけど個人的にはみな秀逸な「異界小説」だと思うのですよ。具象の背後で高度に観念化されているからわかりにくい感じだけど、みな何らかの形で「異界」じみたフィールドを作業場としながら、自分にとっての現実というか座標点を再構築しようとする。これはある意味、情報過多環境の中で「知性」が抱える潜在的欲求の表われなのかも、と感じたりして大変興味深かったです。

杉江 私はこのへんで一度芥川賞はテーマよりも手法重視の路線に戻りそうな気がしているので、そういう意味でも「サンショウウオの四十九日」と「バリ山行」の選評には注目したいと思っています。今回、いつも以上に難しい選考になるんじゃないかと思いますので、選評を読んでまた自分の芥川賞観、文学観を更新していきたいですね。

直木賞予想対談も!

第169回から「WEB本の雑誌」で始まった芥川・直木賞予想対談。〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mが7月17日に選考会が行われる第171回芥川・直木賞を語り倒しますよ。話題作、問題作揃いの直木賞についてもみっちりとお送りします。

第171回直木賞候補作を読んで徹底対談はコチラ。