『シナバー 辰砂都市』と47年ぶりの再会

文=大森望

「シナバーへ続く道には、焼け焦げたスクールバスの残骸が点々と連なっていた」という一文がなぜか今も頭に焼きついている。現物が出てこないので記憶が正確かどうかわからないが、SFマガジン1978年7月号の「SFスキャナー」欄で大野万紀氏がCinnabarを紹介したときに引用したキー・フレーズだ。当時の大森は高知在住の高校2年生。バークリー版の原書ペーパーバックをアメリカのSF専門書店に注文して、船便で届いた時には秋になっていた。あれから47年も経つなんて信じられますか? やはりシナバーでは、時間流が多次元の渦を描いているのかもしれない。

エドワード・ブライアントは2017年に病没。そして原書初刊(1976年)から半世紀を経た2025年7月、くだんの大野万紀氏の巻末解説つきで、『シナバー 辰砂都市』(市田泉訳/創元SF文庫)★★★★が刊行された(連作の出発点になった本稿冒頭の引用は、本書では、「かつてはバスだったものの朽ち果てた車体が道に沿って転がっている」と訳されている)。

『シナバー』は、当時まだ20代だった著者がJ・G・バラードの《ヴァーミリオン・サンズ》に触発されて書きはじめた全8編の連作短編集。ただしこちらは謎の遠未来都市が舞台になり、本家よりかなりSF度が高い。予測不能の万能コンピュータが君臨していたり、都市の中心に近づくにつれて時間の流れが遅くなったり、時間を編集する装置が発明されたり、1960年代の大学生がタイムスリップしてきたり。さらにはマッドサイエンティストが復活させた古代の巨大鮫カルカロドン・メガロドンがメカメガロドンと対決(!)するなど、ドタバタ要素パロディ要素も意外に多い。いま読むと、記憶にある以上に性的描写が多かったり(やたら乳房が出てくる)、コードウェイナー・スミスやハーラン・エリスンへのオマージュがあからさまだったり、若気の至り的な微笑ましさも目につくが、ノスタルジー補正が効き過ぎているせいか、あまり気にならない。70年代SF的な(LDG的な)叙情と稚気が混じり合うタイムカプセル。なお、このシリーズは、原書刊行後の81年に(まさに『ヴァーミリオン・サンズ』的な)傑作中編「八月の上昇気流」が書かれているので(SFマガジン83年9月号に邦訳あり)、そちらもいつか日の目を見ることを祈りたい。

一方、ラヴァンヤ・ラクシュミナラヤン『頂点都市』(新井なゆり訳/創元SF文庫)★★★は、全20話の連作短編から成るインド発のディストピアSF。インドで出版された本としては初めて、ローカス賞およびアーサー・C・クラーク賞の最終候補になったらしい。

小説の舞台は、社会が階層化(上位二割民と中間七割民と下位一割のアナログ民)され頂点都市と名を変えた未来のベンガルール(バンガロール)。原題(The Ten Percent Thief)の"一割民の怪盗"が体制の側(ベル機構)に戦いを挑む話かと思いきや(まあ、そう言えなくもないんだけど)、ストーリーは直線的には進まず、オムニバス的に小ネタが羅列される。SNSやVRの描写が現代に近すぎて興醒めな部分もあれば、笑える部分もある。いまどきのディストピアSFとしては全体にややベタすぎるのが難。

創元SF文庫の翻訳SFをさらにもう1冊。アレステア・レナルズ『反転領域』(中原尚哉訳)★★★は、2022年に出た単発長編(原題 Eversion)。物語は、亀裂の奥にあるという古代の"大建築物"を求めてノルウェー沿岸を北上する19世紀の小型帆船を描く海洋冒険小説風に開幕する。主人公は船医のサイラス。ついに目指すラグーンを発見したが、船はそこで悲運に見舞われる......。

帯には「世界が鮮やかに覆る超絶展開SF」とあるが(最初の反転は100ページめ)、「SF文庫で出てるんだから、まあそうでしょうねえ」としか言いようがない展開。最後まで19世紀海洋冒険小説だったらそのほうがよっぽどビックリです。船上で始まるせいか、2月に出たA・J・ライアンの『レッドリバー・セブン:ワン・ミッション』を思い出したが、読み心地も不満も似たような感じで、いまSFミステリを書いて読者をビックリさせることの困難を両者が体現している気がしなくもない。

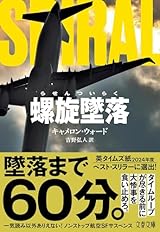

ついでにもう1冊、キャメロン・ウォード『螺旋墜落』(吉野弘人訳/文春文庫)★★は、SFネタ(時間ループ)を使った航空サスペンス。乗員300人の旅客機を墜落事故から救うため、乗客の女性(副機長の母親で数学教師)が何度も試行錯誤する。リーダビリティはそれなりに高いものの、息子(および悪の親玉)の行動にさっぱり共感できないのと、SF設定にぜんぜん説得力がないのとで、あまり高い点はつけられない。

最後に、国産ファンタジーのデビュー長編を2冊。明里桜良『ひらりと天狗 神棲まう里の物語』(新潮社)★★★は、日本ファンタジーノベル大賞2025の大賞受賞作。主人公は、母の生まれ故郷である地方都市の市役所で働き始めた駆け出し公務員・大月ひらり。本人はまったく知らなかったが、実は彼女の家系は、代々、住民の声を聞いて天狗に願掛けするという特殊な役割を担っていた......。というわけで、山の麓でカフェを営むイケメンの天狗や喋るアナグマなどなどが登場し、現代的なエブリデイマジック×お仕事ファンタジーの幕が上がる。ひと足早く書籍化され、すでに版を重ねている笹木一『鬼にきんつば 坊主と同心、幽世しらべ』(新潮文庫七一〇円)★★½は、同賞の最終候補作。こちらは江戸の同心が霊の見える僧とタッグを組む時代ミステリ。やや冗長だが、和菓子がいいアクセントになっている。

(本の雑誌 2025年9月号)

- ●書評担当者● 大森望

書評家、翻訳家。責任編集の『NOVA』全10巻と、共編の『年刊日本SF傑作選』で、第34回と第40回の日本SF大賞特別賞受賞。著書に『21世紀SF1000』『同 PART2』『新編 SF訳講座』『50代からのアイドル入門』など。訳書に劉慈欣『三体』(共訳)、テッド・チャン『息吹』など。ゲンロン大森望SF創作講座」主任講師。

http://twitter.com/nzm- 大森望 記事一覧 »