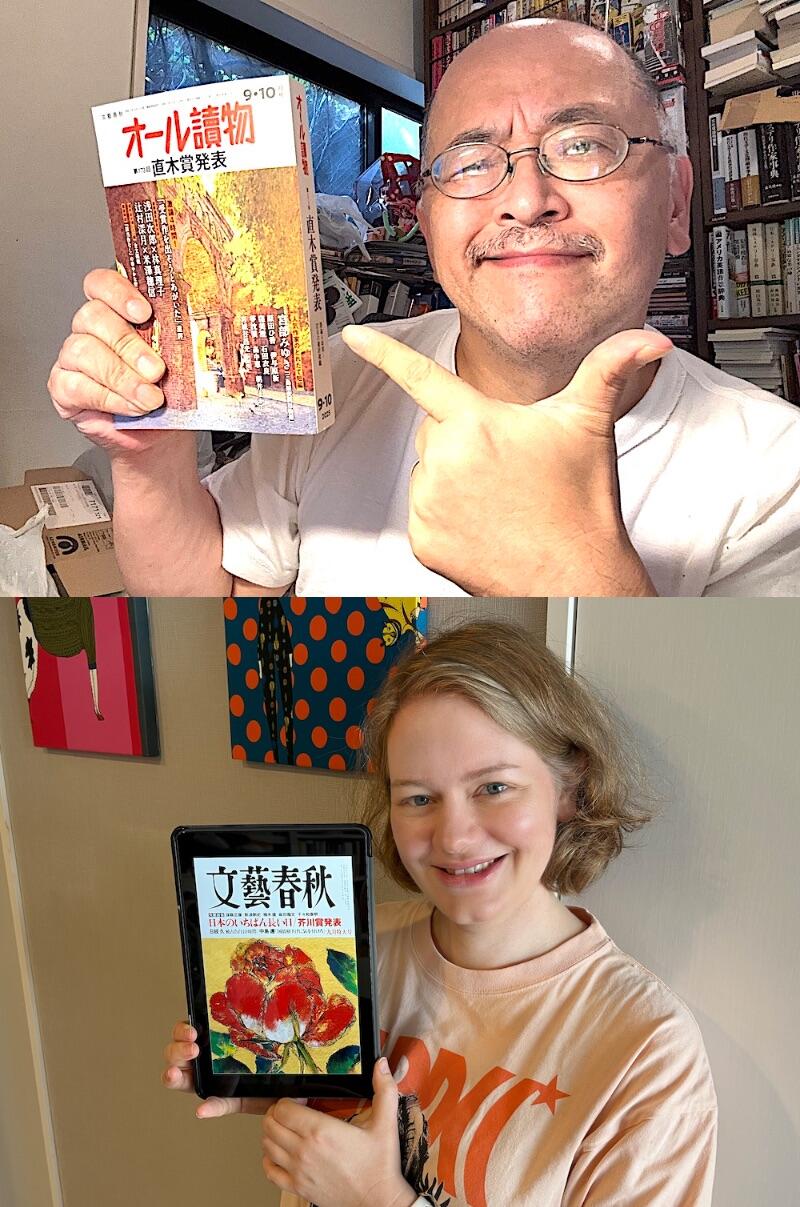

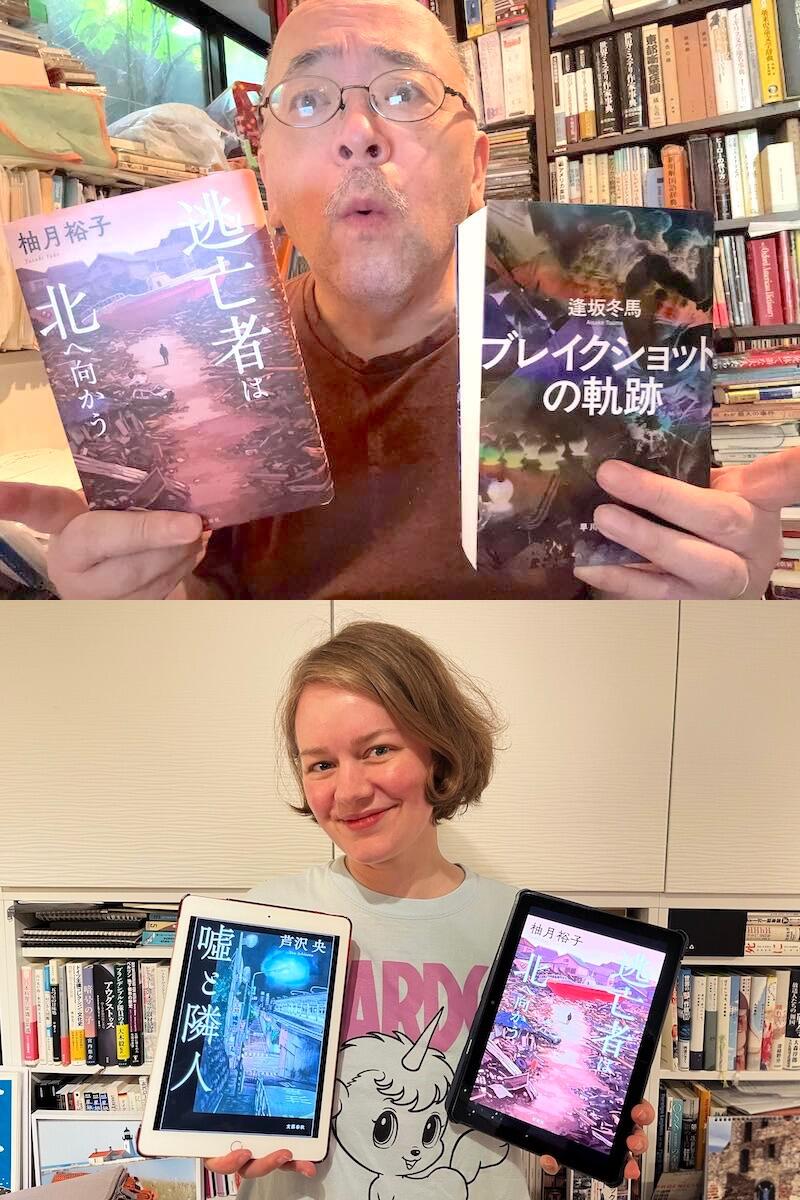

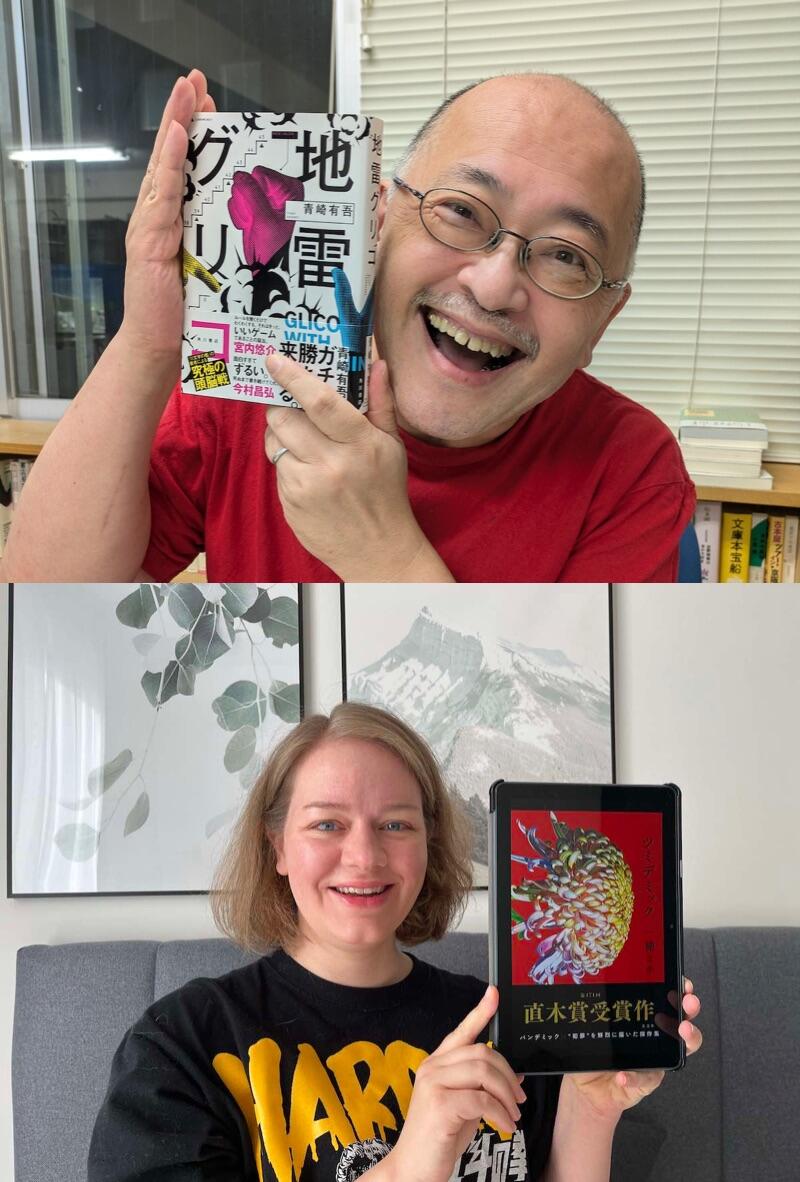

第172回直木賞選評を読んで徹底対談。杉江「受賞作にも厳しい髙村薫氏。でも書き手にとっては有益な注文」マライ「時代小説のハードル高し!厳しさの中、京極夏彦氏の称賛が興味深い」

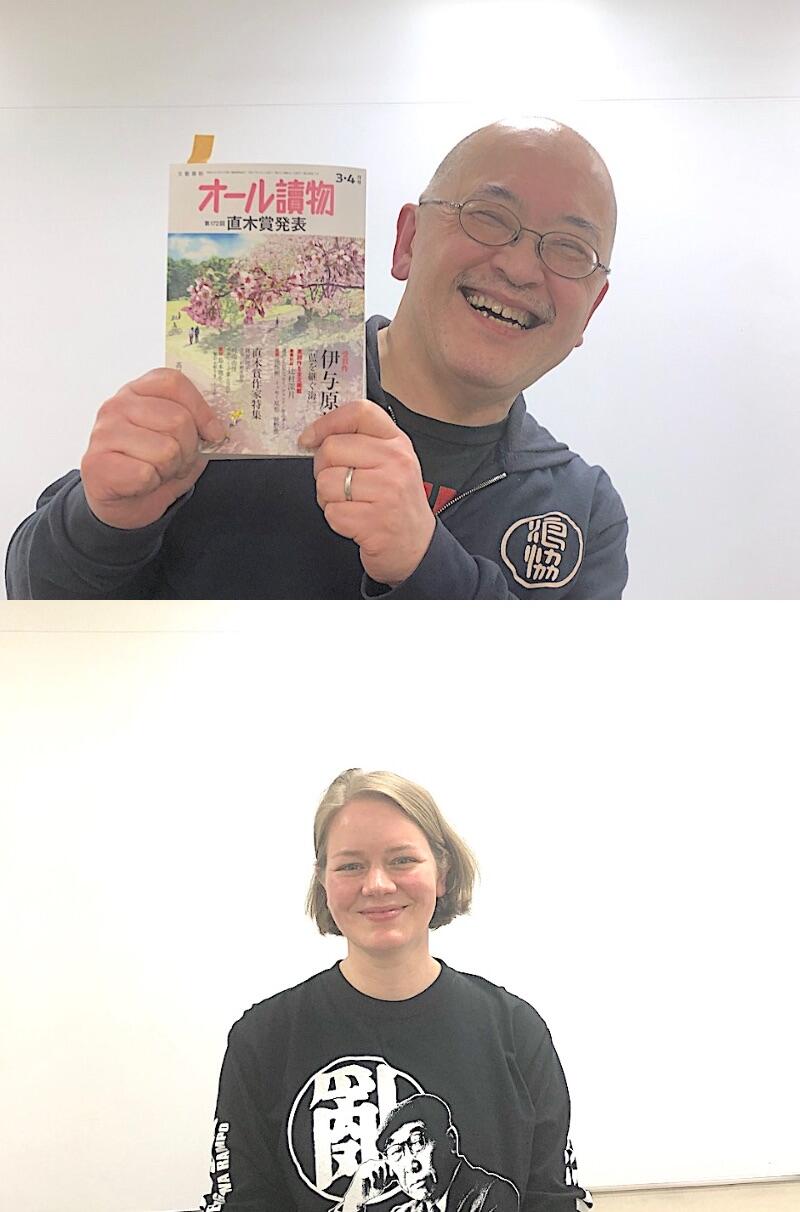

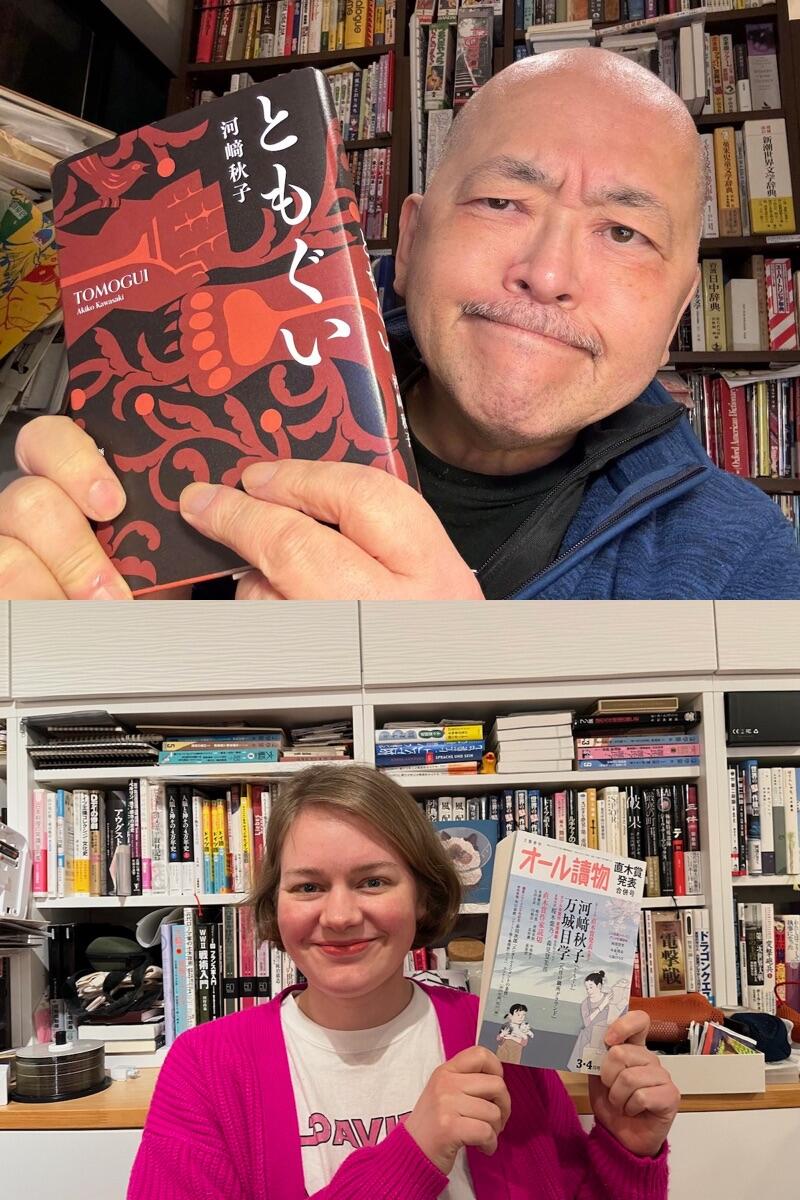

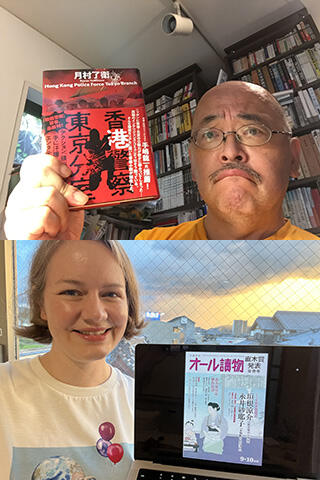

選評を読むまでが芥川・直木賞。『オール讀物』(2025年3・4月号)に掲載される選評を読んで〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mがあれこれ考える対談がやってまいりました。芥川賞同様、この対談は東日本大震災の記憶が今も新たな3月11日に行われました。第172回直木賞は果たしてどのように選考されたのか(選考委員/浅田次郎・角田光代・京極夏彦・桐野夏生・髙村薫・辻村深月・林真理子・三浦しをん・宮部みゆき)。芥川賞選評編はコチラ。

■第172回直木三十五賞候補作

朝倉かすみ『よむよむかたる』(文藝春秋)2回目

伊予原新『藍を継ぐ海』(新潮社)2回目→受賞

荻堂顕『飽くなき地景』(KADOKAWA)初

木下昌輝『秘色の契り』(徳間書店)4回目

月村了衛『虚の伽藍』(新潮社)2回目

- 目次

- ▼『よむよむかたる』(朝倉かすみ)「なぜ!あのときに候補にしなかった!」の悲劇!

- ▼受賞作『藍を継ぐ海』(伊予原新)受賞者にあえて苦言を呈したのは?

- ▼『飽くなき地景』(荻堂顕)評価は高いが、多方面からツッコミが

- ▼『秘色の契り』(木下昌輝)史実をとるのか、人間ドラマをとるのか

- ▼『虚の伽藍』(月村了衛)みんな声に出して「キター!」と言おう

- ▼直木賞選評総括●『藍を継ぐ海』に選考委員は「安心感」のようなものを得ていた?

『よむよむかたる』(朝倉かすみ)「なぜ!あのときに候補にしなかった!」の悲劇!

マライ・メントライン(以下、マライ) 小説に描かれているものを「楽園」像と見なして、その是非という感じで評が真っ二つに割れたのが印象的です。林真理子氏が本作について基本的に全オッケーなのと異なり、桐野夏生氏が“超高齢者の物語は、なぜか愛らしく描かれることにも違和感がある”と一般論に進めた形で否定している、そのギャップの深さが興味深い。ある意味、箱庭世界的な舞台設定も好き嫌いを際立たせたのかもしれない。

杉江松恋(以下、杉江) 予想対談でもマライさんと私で評価が分かれたんですが、直木賞的にはマライさんの意見が正道でしたね。私の意見のほうが少数派だった。“地方小都市の喫茶店というほぼ一場面しかない小説で、何か目論見があったのかもしれないが、物語を展開させるにはあまりに不自由な設定であった”(浅田次郎)と、目論見さえわからないという意見もあったぐらいです。

マライ ワガママ老人を「愛すべき」存在として描くことの生理的な是非が大きかったのかなという気も。

杉江 老人を美化する意図の小説ではないと思いますし、それこそ限りある生を楽しむ人を描いた作品だと思うんですが、そういう汲み取りをした選考委員は少なかったですね。予想対談のときにも言いましたけど、前作の『にぎやかな落日』(光文社)が素晴らしい老人小説だったので、それに私が影響されている可能性はあります。

マライ 本作だけ読むと、現実逃避にしてはドライブ感が足りない、出力不足だ、という印象のほうが強いのではないかと思います。

杉江 いちばんずきんときたのは“ただ、作中の読書会で取りあげられる作品が、本作のストーリー展開や登場人物たちの言動、思考、心情に、そこまで有機的に絡んでこないのが、少し惜しい気がした”という三浦しをんさんの意見でした。これを言われると反論できない。読書会の課題本になっている佐藤さとる『だれも知らない小さな国』(講談社青い鳥文庫)とそこまで不可分な関係ではないですから。作品の読解で押せたら、老人賛美という印象を払拭できたのかもしれません。三浦さんの意見は、老人とか死というテーマ以前に読書会小説であることの意味がない、ということなんですよね。

マライ 共通体験を有する者のみが感じる「あるある感」を武器にしているのも、そのへんで不利ですね。絶妙に良くない意味での「ぬるさ」が極めて否定的な反応を呼んでしまった気がします。

杉江 視点人物の存在が逆効果だったとも複数が言及していますね。「あるある」と読者に言わせようにも、そこに膜がはさまってしまっていると。ここでも京極夏彦さんは鋭くて、““語り手”としての視点人物と“主人公”としての視点人物の間には少なからず乖離があるように感じた”と言っています。マライさんが予想対談で語り手に共感ができないことを問題視されていましたが、そこにつながることですね。

マライ 東京都民の半数が読書会マニアだったらこの本は大勝利なんですけど、そうじゃない。ああいう閉鎖空間の「良さ」だけ描くのはむしろ偽善性を醸し出してしまう副次効果のほうがでかいんで。

杉江 今回最も辛辣だったのは例によって髙村薫さんでした。“起伏のない単調なページを繰るうちに、彼ら彼女らがすでに死者のような気がしてくると、この軽い読み物は一気にホラーに化ける”(髙村)。おじいちゃんおばあちゃんをリビングデッド扱い。

マライ 髙村さんはどの作品も褒めてなくてすげぇと思いましたが、そのゾンビ解釈はなかなか究極感がありました。

杉江 あとで言いますけど、受賞作さえ手放しでは褒めてないですからね。髙村さんのこの評は、人生の終わりに来ようがどんな場合だろうが、人間は生きているんだから時間はリアルに進めろよ、ということだと思うんですよ。作中時間は進んでいるんですけど、死との距離が近いはずの老人を描くにしては、それでも美化しすぎという声が出るかもしれません。私は人情グルメものみたいなほんわか小説は好きではないので、『よむよむかたる』もそういう風には読んでいないという自信があるんですが、もう一度ちゃんと読み返してみて、選評の意見に反論できる根拠を探してみたいと思います。

マライ 若い語り手が、老人たちの生き方に対する免罪符みたくなっている点は、かなり反発を呼んでしまうのではないかと思います。

杉江 ヤングケアラー的に見られる可能性もあるのかもしれませんね。

マライ そうそう、なんか、下手するとヘイトを喚起する可能性もあります。そういう世情なんで。受賞したらむしろ色々やばかったかもしれないパターン。

杉江 『にぎやかな落日』で候補にしてくれていればよかったのになあ。あっちは老人のいやらしいところをもっと書いている小説なんで、単純な擁護論みたいには読まれないと思うんですよ。

マライ 直木賞にありがちな「なぜ!あのときに候補にしなかった!」の悲劇!

杉江 直木賞はだいたいいつも遅いんですよね。朝倉さんは『小説宝石』で連載中の時代小説を次はぜひ候補にしてもらいたいです。

受賞作『藍を継ぐ海』(伊予原新)受賞者にあえて苦言を呈したのは?

杉江 『藍を継ぐ海』。選評はほぼ絶賛でした。

マライ 特に、科学性と文芸性の誠実な相乗効果という点で高評価を集めた印象があります。林真理子氏の“科学と小説との「幸福な結婚」”という表現は、なんか錬金術哲学ぽくてスゴイ。

杉江 “長編にもできるほどの豊富な知識、テーマ、題材、取材、すべてを贅沢にも短編にしているのかと気づいて驚いた”“人間とその苦悩を矮小化せず、ひとりひとりの生の営みをしっかり対峙させることで、さらに大いなる世界を立ち上げた”(角田光代)。これがもっとも模範的な評だと思うんですが、その上で各選考委員が指摘していることが多岐にわたっていて、ああ、みなさん楽しんで読まれたんだな、と微笑ましく思いました。“すべての登場人物が、ユーモアと切実さと体温と体臭を帯びており”(三浦)“自然科学の知識が物語と融合しており、継ぎ目が見えないことがすばらしかった”“私がもっとも心をつかまれたのは、作中のいたるところに確かな知識を持ち、それを自らの倫理観とともに主人公に向けて語ることができる「信頼できる大人」の存在が光っていたことだった”(辻村深月)。この三浦・辻村評が、自然科学と小説の融合という要素以外に目を向けて、人間の描き方について触れた例です。「いい大人がいる」という辻村さんの評はこの人らしくてなるほどな、と思いました。面白かったのは“素材を見つける視点と、簡潔でうまい文章が素晴らしい”(桐野)という意見に対して、“公式通りに書かれた同工異曲のように思えた”(浅田)と注文をつけている点。正反対なんですよね。

マライ 浅田先生、厳しい! でもそれ言ったらディックなんてぜんぶ同じじゃん!(笑)。

杉江 そうそう。骨絡みのテーマで一緒ってことはありますよ。そこでやはり髙村薫でしょう。“素材と小説の間にあるもの、素材を小説に化けさせるものについて、個人的にはさらに一考が必要だと思う”(髙村)と。つまり小説は「歴史其儘」(BY森鴎外)でよいのか、そこを小説に化けさせるためにはまだ何かが必要ではないか考えろ、ってことですよね。受賞者に対して厳しい。でも有益な注文です。

マライ 有益ではあるかもしれないが、受賞者としてはどういう顔して挨拶すればいいのか、とか一瞬思ってしまいます。

杉江 「ありがとうございましたっ」って言って頭を下げて、トイレに行ってから「ちっきしょう!」って泣けばいいんですよ(笑)。髙村評には、現在の大衆作家が考えなければならない課題が含まれています。受けるから、流行っているから、書きたいから書く、そういう単純な態度でいいのか、ということを考えさせます。

マライ おお、それはいい解釈ですね。

杉江 だから受賞者にあえて苦言を呈したのは、これを読んだ書き手全員に考えろ、ということかもしれません。

マライ なるほど。有益だけど怖い。

杉江 いい人ですけどね、髙村さん。お酒が強くて。

『飽くなき地景』(荻堂顕)評価は高いが、多方面からツッコミが

マライ 作品世界の硬質な空気感が「刺さる」評価軸というのがけっこう強力に存在するのだなと感じました。その上で「でもいろいろ無理があるよねぇ」というツッコミが多方面から来るのもまた凄いですが。

杉江 ツッコミ多かったですね。予想以上に評価は高かったと思いますが、芥川賞の安堂ホセ『DTOPIA』(河出書房新社)と同じで「しかし」が多い感じでした。林さんが中ピ連について歴史的記述の誤りを指摘したのがおもしろかったな。

マライ いわゆるフェミニズムの実態については言っておかねば! 的な気迫を感じました。

杉江 それ以外にも“肝心の主人公たち登場人物の肖像が希薄で、どんな人なのか具体的なイメージが浮かびにくい”(宮部みゆき)“巧妙なストーリーを支えるだけのテーマを欠く”(浅田)と、主人公像とテーマについて疑問符がついているというのは過密すぎて核が見えづらくなっているということだと思うんです。

マライ 確かに。構造的にいろいろ脆弱さを抱えているわけですが、それを硬質な美学性で相殺しようとしている印象があります。

杉江 あと、安堂ホセ氏と同じで腕力、長いものをまとめあげるだけの筋力があるんだと思います。“一人称の文体を巻き込みながら、どの情報をどのように読者に提示するかといった著者の抜群のセンスのよさ”(辻村)。情報提示のやり方が適切なので、読者は先に進むことができる。全体像は見えなくても、その場にいて不安を感じない。そういう文章を書けるというのは、やはり才能だと思います。でも髙村さんは“もっともすべてが主人公の一人称の独白になっている時点で、壮大だったはずのに一つの人生が個人の鬱屈した脳内風景になってしまい、客観性も読者の共感も寄せつけない独りよがりで終わるほかはなかった。残念なことである”と。こえー。確かに読んでいるときにも、この一人称は語り手と並走しないといけないから辛いなあ、と思っていました。そこを見事に指摘する髙村薫。

マライ いやー、あの鬱屈には絶対に固定客つきますよ。だから大丈夫ですよ! と、陰でそっと耳うちしたい(笑)。

杉江 ああいう小説は一定数の需要がありますよね。私は、もっとすっきり物を言わんか、と主人公の背中をどやしつけたくなりますが。鑑定書のプロットなんかもそうなんですが、要素をたくさん入れすぎることで個々の部品が整合性をとれなくなっている感はある。そういう意味で過剰です。その過剰さをどうしていくかが今後の課題なんでしょうね。

マライ なるほどです。あと、まあ「なんか無理がある」という指摘が複数あるのは、いずれ腕力ではどうしようもなくなる時期が来ることを暗示しているので、そこもう少し留意していただければいいかなと思ったり。

杉江 それ大事。どんな剛腕でも筋力は衰えますからね。予想対談で言いましたが、二段組から一段組になって、これでも荻堂作品はかなりスリムになっているんです。まだまだ成長の途中ということで、今回は好意的な反応をもらえる顔見世でよかった、ということでいいのではないでしょうか。

マライ 顔見世としては充分すぎる成果ではないかなと。未来は明るい。

『秘色の契り』(木下昌輝)史実をとるのか、人間ドラマをとるのか

杉江 “忠兵衛と、藍の手拭いで契ったあたりから、コンセプトが大きく崩れてゆく”“経済小説にするのか、忠義の物語か、作者が揺らいでいる”(桐野)、“話運びを駆け足にして必要な説明を減らすのではなく、物語の要素を絞った方がよかったのではないかと感じました”(宮部)、“第一の問題点は、長篇小説としてのバランスである”(浅田)といろいろな注文が入りました。

マライ 「構成のバランスに難がある」「時代背景と心理描写の絡みが不足」「実在の藩主キャラをもっと活かしてほしかった」という苦言は、おそらく時代小説プロパー的な視点ですよね。やはり時代モノというのは難しいなぁと痛感します。しかし論理的に超スルドイ京極夏彦氏が本作については何気に単に称賛していて、そこがまた興味深い。

杉江 構成について“群像劇にせざるを得ない構造上、中心となる視点人物の心理や作中人物の関係性を濃かに汲み取らせることが難しくなる”(京極)とは言っていましたが、おおむね好意的でしたね。京極さんには時代小説に代表される大衆小説は、もう少しがさつで文学というよりは読物に近い存在でいい、という理解があるからじゃないかと思います。

マライ わかる気がします。しかし時代ものプロパー読者をも、その本来的文脈の上で唸らせなければならない。ハードル高し!

杉江 おっしゃる通りここぞとばかりに、史実をとるのか、人間ドラマをとるのか、という選択であるとか、戦略ミスを問う声が多かったように思います。やはり時代小説、しかもお家騒動ものという古典的な題材ゆえの要請が高いのだと思います。

マライ ああ、「古典的な題材」それは重要ポイントですね。個人的には、戦略ミスという以上に「魅力養分」にあふれていたから、これはこれでいいんじゃないかなぁ、と思うんですけど、業界世間は厳しいのであった。

杉江 「素材を活かせ」という声ですよね。

マライ そうそう。わかるんだけど、活かし方にも譲れない好みというものがまとわりつくだろうから、実際にやろうとすると厳しいですね。

杉江 だから人に知られてない絵師とか、平安時代とか、手垢のついてない題材を選ぶ書き手が出るんですよ。私も時代小説に関しては素材派で、そうでなければ山田風太郎みたいにとびぬけた伝奇ものにしてもらいたい。曖昧な位置の作品を読むと、どっちだよ、と言いたくなる派です。

マライ なるほどです。夫がナチものコンテンツに関してまったく同じことを申しておりました。

杉江 前世紀までの日本で書かれたナチものは、ちょっと荒唐無稽が過ぎましたけどね。

マライ けっきょくのところ、「重厚さのある業界」が存在する領域では作法を無視できないということですか。

杉江 ちょっと気の毒だな、と思ったのは、表紙画の印象で「ちゃんばら小説をめざしている」とか「ライトノベル風」とか言われていたことで、今の時代小説ってだいたいこんな表紙なんですよ。あさのあつこ作品とか。木下さんもあれは不本意だったんじゃないかなあ。編集者が恐縮していると思います。

マライ それ、すっごく気になるポイントでした。

杉江 パッケージの問題であって、作品とはあまり関係ないですから。

『虚の伽藍』(月村了衛)みんな声に出して「キター!」と言おう

杉江 思った以上に批判的な意見が多かった、という印象です。

マライ まぎれもない悪漢小説の傑作という評価の一方、面白さとスピード感で見逃してもらえるかと思われた弱点が割と遠慮なく突かれていたのが印象的です。僧侶や寺の日常性リアリティが足りないとか。なかなか難しいですね。かといって、オウムみたいな新興宗教の話にしてしまうと、それはそれで失われる養分も多いだろうから悩ましい。

杉江 仏教の話じゃなかったら、ここまで言われなかったでしょうからね。犯罪小説読者としては京極さんの、“着目すべきは読み進めるに従って視点人物と読者との距離が広がって行くという構造ではないか”“惜しむらくは視点人物が自己正当化の根拠とする信仰/宗教的理論がやや脆弱なのだ”という指摘に我が意を得たりという気持ちです。そうそう。これ、ジム・トンプスンの『おれの中の殺し屋』(扶桑社ミステリー)なんですよ。理解しがたい人間が出て来て、最初は読者がちょっと共感するものの、そのうちに理解不能になってきて、とんでもない世界に行ってしまうという。そこを評価してくださっただけで、もういいやという気分です。

マライ 京極さんが宗教的理論の脆弱さを指摘しているのは、否定できないけど厳しいですね。主人公は自分にとっての免罪符を無意識に作ってしまうんだから、理論はそもそもある程度脆弱なんですよ。でも、指摘されればそうですねとしか言えない。

杉江 京極さんの指摘は、「すべては御仏のため」ということを主人公が考えるだけじゃなくて、「どうしてそれが御仏のためになるのか」を明言して、それが独自性を備えることが必要だった、という意味だと思うんです。

マライ なるほど! 口惜しいが(いや別に口惜しがる必要はないけど)納得しました!

杉江 マライさんのおっしゃるとおり、失敗の方向に進むんだからその中に脆弱さを含む必要がある、というのはそのとおりですね。この作品についてのベストコメントは三浦しをんさんの“「いや、このひとたち変だから」と自分に言い聞かせるも、主人公が声明を聞いて昂ぶるたび、「キター!」と私もテンションが上がってしまったのは否めない”でした。わかるぞ。主人公はヘンテコな人間だから、「キター!」で正しいんですよね。

マライ わたしも三浦しをんさんのコメントが秀逸だと思います。あれは主人公の薄さと本質的な無価値も含めて「魅力」として味わっている、素晴らしい解釈だと感じます。

杉江 エンタメ読みの感想だな、と思いました。あれで月村さんは救われたと思いますね。もう『虚の伽藍』を読むときは、みんな声に出して「キター!」と言おう。

マライ それ自体、だめなカルトっぽさ満々でいいですね。

杉江 あまりB級感を出すのもどうかと思うんですけど、この展開の中に、辻村さんが言うように滑稽さもあるわけで、深刻一途じゃないのがエンタメとしての『虚の伽藍』の良さだと思うんですよね。壮大な深刻小説にする必要はないんですよ。軽いばかりじゃダメだけど、重いだけだとエンタメにならないし。

マライ 同感です。だって現実の悪は、ブラックジョーク的状況の具現化でもあったりするわけで。そこが最近の現実の怖いところですよ。だってアメリカ大統領も以下略。

杉江 月村さんは眉をしかめるだけじゃなくて、そこに皮肉な笑いが生まれるくらいの、サタイア的な作品をずっと書き続けてもらいたいです。この次がもう出ていまして、『おぼろ迷宮』(KADOKAWA)。重厚作品ではなくて『香港警察東京分室』(小学館)に近い軽めの路線です。で、その次になると思われる『普通の底』(講談社)は平成版『人間失格』と言われていまして、主人公が追いつめられていくさまを描くという。うひーという内容です。これだけばらばらの作風を一人で書いているのが月村さんのいいところなんですよね。

マライ その能力に対する授賞というのは……ないんですよねぇ。

杉江 大衆小説を一身で背負っている、こういう作家は報われてもらいたいですよね。

直木賞選評総括●『藍を継ぐ海』に選考委員は「安心感」のようなものを得ていた?

マライ 『藍を継ぐ海』について、多くの選考委員が「安心感」のようなものを得ていたのが印象的でした。逆にいえば、何の不安に対する安心なのか、という関心がそこに生じます。あと『よむよむかたる』と『虚の伽藍』について、割と好き嫌いが分かれた上で、双方の好感度に何かしらの相関が見え隠れするっぽいのが興味深い。そういえば、一種の現実逃避世界と露悪世界という点で、そもそも双方、対照的ですしね。

杉江 最近の直木賞候補作は時流に沿ったものがあまり獲らない印象がありますが、今回も注意深く離れて、それに対してマイルドな調子でカウンターとなりそうな『藍を継ぐ海』が受賞しました。このへんがマライさんのおっしゃる「安心感」でしょうね。そこから踏み出すか、踏み出さないか。なんとなく踏み出しそうにはないな、と思いますが、こればかりは次を見て見ないとわかりません。

![オール讀物2025年3・4月号(第172回直木賞発表!&林真理子「皇室の結婚を語る」)[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/510kME3UoKL._SL500_._SX160_.jpg)