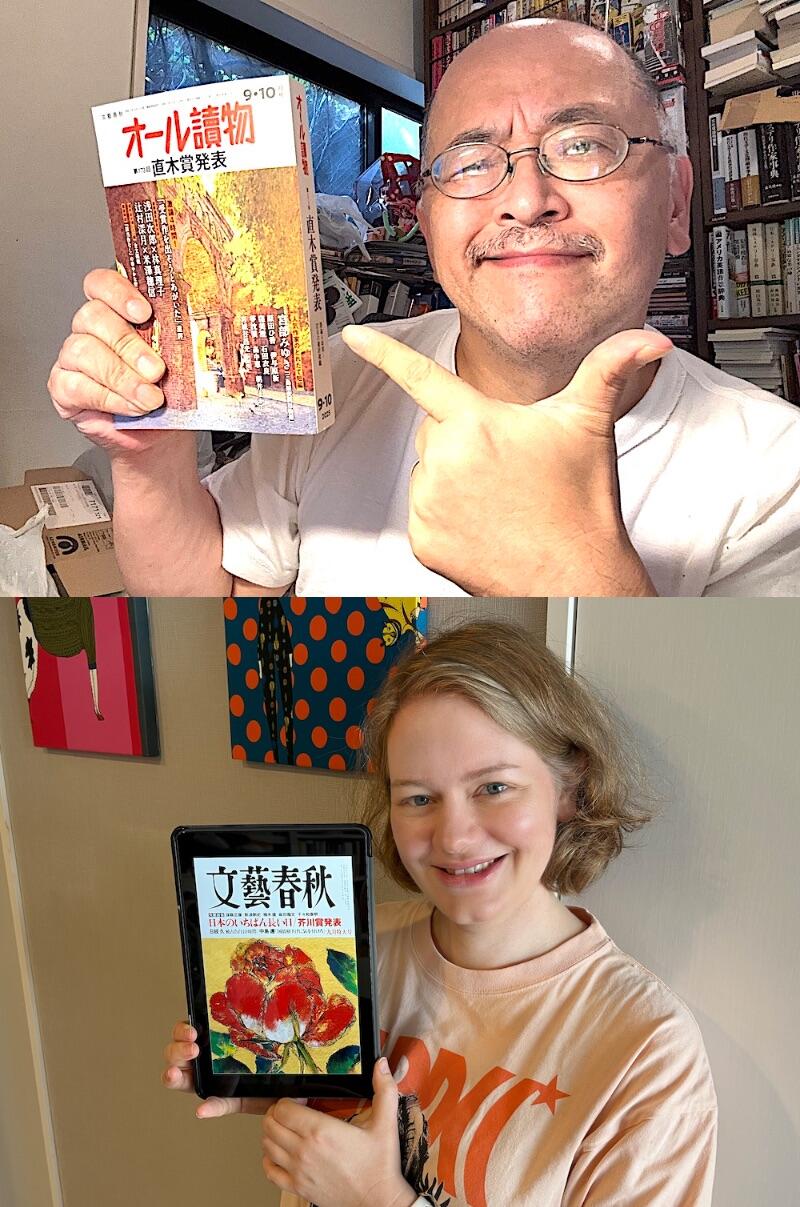

第172回芥川賞選評を読んで徹底対談。マライ「平野啓一郎氏は構造性の読み取りが図抜けていて怖い」杉江「あと山田詠美氏の素手でぶん殴りにくる感じ!」

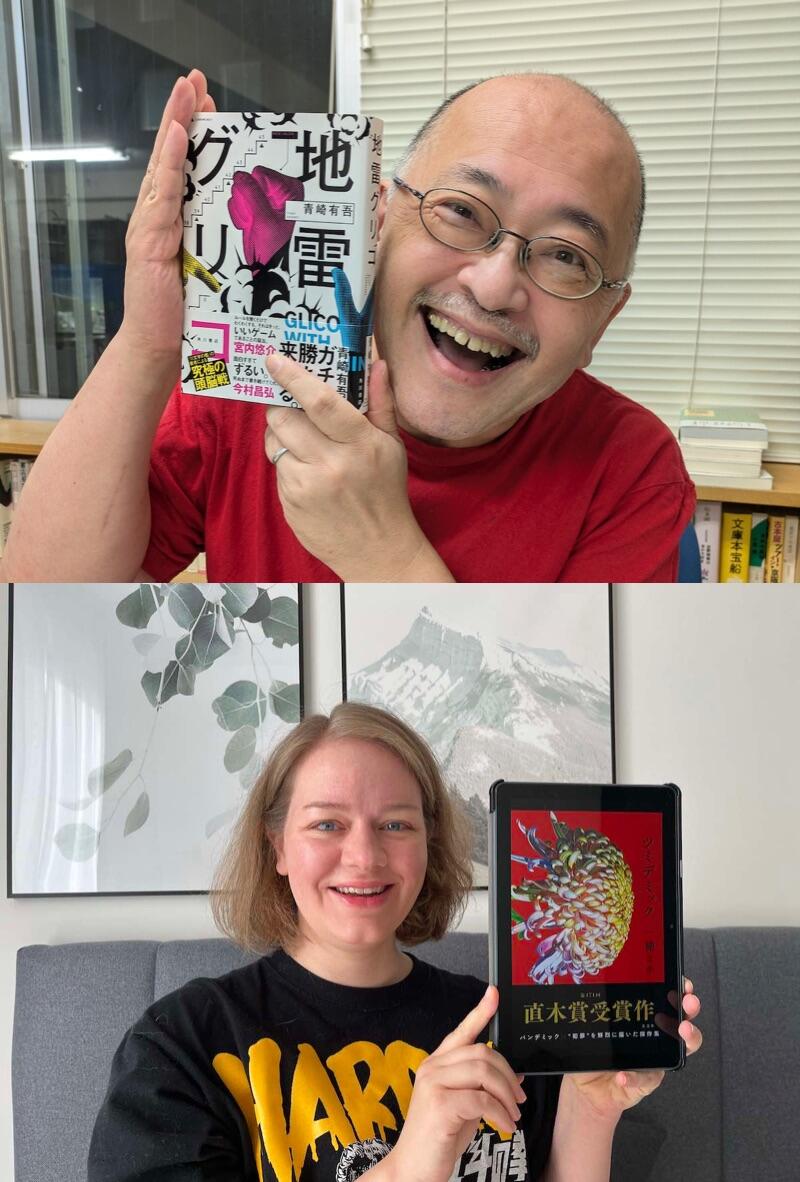

選評を読むまでが芥川賞。『文藝春秋』(2025年3月号)に掲載される選評を読んで〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mがあれこれ考える対談がやってまいりました。東日本大震災の記憶が今も新たな3月11日に行われた対談の模様をお伝えいたします。第172回芥川賞は果たしてどのように選考されたのか(選考委員/小川洋子・奥泉光・川上弘美・川上未映子・島田雅彦・平野啓一郎・松浦寿輝・山田詠美・吉田修一)。直木賞選評編はコチラ。

■第172回芥川龍之介賞候補作

安堂ホセ「DTOPIA(デートピア)」(『文藝』秋季号)3回目→受賞

鈴木結生「ゲーテはすべてを言った」(『小説トリッパー』秋号)初→受賞

竹中優子「ダンス」(『新潮』11月号)初

永方佑樹「字滑り」(『文學界』10月号)初

乗代雄介「二十四五」(『群像』12月号)5回目

- 目次

- ▼受賞作「DTOPIA(デートピア)」(安堂ホセ)選評の文中に「しかし」が多い

- ▼受賞作「ゲーテはすべてを言った」(鈴木結生)は、つまり癒しを求める時流にマッチ

- ▼「ダンス」(竹中優子)選考委員の姿勢が鋭く出た指摘

- ▼「字滑り」(永方佑樹)厳しめな評価は、逆に対策のヒント

- ▼「二十四五」(乗代雄介)「午前中試験免除」みたいな特典はないのか

- ▼芥川賞選評総括●平野啓一郎さんの尖鋭さが目立ちましたね

受賞作「DTOPIA(デートピア)」(安堂ホセ)選評の文中に「しかし」が多い

マライ・メントライン(以下、マライ) わりと「作者のチカラisパワーに圧倒された」的な印象評が多かったですね。あんまし具体的中身には踏み込みにくいのか。

杉江松恋(以下、杉江) たぶん5作中いちばん選評の文中に「しかし」が多いんですよ。

マライ おお、それは深層心理的に興味深い。

杉江 「~はよかった、だがここは納得がいかない」みたいな選評がほとんどでした。粗っぽいんだけど、この熱量は認めざるをえない、と押し切られた選考委員が多かったのだと思います。“しかし文章表現もプロットの組み立ても粗雑に過ぎる”(松浦寿輝)、“しかし、物語の枠を逸脱してゆくキャラクターの躍動、予定調和を一段落ごとに裏切る統合失調的展開こそが安堂ホセ・ワールドの魅力であるから”(島田雅彦)とかね。

マライ 手放しで肯定せず何かを留保しておきたい、という強い意思が逆に興味深いです。

杉江 小説を読む際に「なにを」よりも「どうやって」の文章のほうが気になる私としては、山田詠美さんの“私は、読むそばから古びる言葉を惜しげもなく書いては捨てて熱を冷ましながら進むところが良いと思った。惜しむらくは、詰め込み過ぎなところ”という評がもっとも感心しましたね。

マライ それはある意味、論理的な説明になっていますし。

杉江 熱意があるのがいいんじゃなくて、蕩尽するかのように言葉を惜しみなく出してくる姿勢を評価するんだと。でも書きすぎるな、もっと絞ったもの、短編を書いてみろよ、という非常に役立つアドバイスもあって、いい選評でした。気になったのは、島田さんが言うように、統合失調症的に前後の連なりを気にせず新たな展開を繰り出すのは美点だと認めつつも、それだと読者に伝わらないこともあるのではないか、と川上未映子さんが指摘している点ですね。“語り手の「私」が、過去の自分である「モモ」の体験について語る言葉を得る現在までの意識の変化が描かれないので、「私」と作者自身の認識に見分けのつかない箇所もある“(川上)。過去の「モモ」と現在の視点人物である「私」がつながらないから、地の文で書かれていることが作中人物ではなくて安堂ホセの主張のように見えてしまうぞ、ということだと思います。主張屋というレッテルを貼られるな、と。

マライ そのように論理的に読み込むのにもかなりスタミナを使う必要がある気が(笑)。そのへんですかね。同じマイノリティ系のテーマでも、『ハンチバック』(市川沙央/文藝春秋 第169回受賞作)のときの推しっぷりとは何かが違う理由は。

杉江 あ、そうだと思います。『ハンチバック』は戦術だけじゃなくて戦略にも選考委員は感心していたような。今回は戦略はちょっと未熟だけど、個々の場の戦術は認めるよ、ということじゃないかと思うんです。喩えるなら、軍師がいないけど強い呂布。安堂さん自身は、自分の思うところをちぎっては投げ、ちぎっては投げ、の段階じゃないかという気がするんですよね。

マライ そこは、環境の風向きに左右される余地が大きそうな印象があります。

杉江 個人的な思いとしては、あまり周囲に影響されないでもらいたいです。でも、これだけ腕力があったら、それで押し切る時代があってもいいでしょうね。

マライ 腕力で押し切る系は、ハズしたときのダメージがでかいので、そこが気になるといえば気になります。

杉江 呂布が策謀家の曹操に勝つ世界線があってもいいじゃないか、ということで。

受賞作「ゲーテはすべてを言った」(鈴木結生)は、つまり癒しを求める時流にマッチ

マライ こういう「古き良き知の探究」はいいねぇ、作者が若いってのがまたいいねぇ、という方向でのプラス選評が目立ちます。そう言われるとナルホドという気がしなくもない。ちなみに鈴木結生さん、ゲーテつながりでドイツ大使館に招待されたという話をドイツ大使館の友人から聞きました。でも! その話を聞いたのが「大荒れドイツ総選挙! どうなるドイツ政局!」という、ドイツから有名な政治学者を呼んで議論する、超濃ゆい本音と建前が交錯する大使館イベントの場で、なんか全体状況からみて複雑な気分になったのを覚えています。ドイツ大使にとっては癒しのひとときだったかもしれない(笑)。

杉江 「ゲーテは政局がどうなるか何も言ってなかったですか」とか鈴木さんに聞いたんじゃないですか(笑)。この作品、いつもは辛口の山田さんが絶賛でしたね。“文学的おしゃまさん!”“過剰にブッキッシュな意匠を凝らした稀な成功作”(山田)。

マライ 「おしゃまさん」という言葉を、この選評で知りました! ニホンゴムズカシイネ!(笑)。なんか、そういう情緒をかき立てるサムシングがあるんです。つまり癒しなんですよ! そういう意味では時流にマッチしていた(読書人の潜在的欲求にマッチした)作品といえるかもしれない。

杉江 波風を立てる作品よりも、今は癒しが欲しいという時流にすこぶる合っている気がします。ほぼ絶賛する中で、奥泉光さんが“やや物足りなさを覚えたのも事実で、それは登場する学者一家の人々が陰鬱を欠く点”(奥泉)とちょっと登場人物がいい人ばかりであることにないものねだりしていましたが、これは島田さんが筒井康隆『文学部唯野教授』(岩波現代文庫)に言及して、そっちじゃないんだな、と納得しているのと呼応していますね。鈴木さんは意識してなかったでしょうが、今は人文科学迫害の時代だから、若い救世主登場、みたいに思った人もいるかも。私も人文畑の基盤を持つ人がこんなに豊かな物語を書いてくれたことが嬉しかったですもの。声のでかい反知性に対するカウンターと言いますか。

マライ 確かに納得です。

杉江 あと、吉田修一さんが言うように鈴木さんは“鷹揚”ですよね。戦略的にはたぶん書いてない。松浦さんが“全篇に染み通った教養主義が愚直なものかパロディ化されたものか、最後まで尻尾を摑ませない手際が巧みとも言える”と書いてますけど、愚直な教養主義者だとしたら選民的と言われそうだし、パロディだとしたらトリックスターの印象が出てくる。どちらでもないと思わせることで、中道の安心感が出ていますよね。これ、たぶん生来のもので、狙った戦略ではないのではないかと。そのへんの鷹揚な感じに選考委員が安心している印象がありました。

マライ 戦略的な臭みの無さは好感度に直結していると思います。小説も含めていろんな文章が無自覚にアジテーション化・プロパガンダ化してきている中、こういう天然ものの価値は実は高くなったという……考えさせられますね。

杉江 時局と無関係に作品を放つことで逆に時局との対比で評価されるという。芥川賞らしいといえばこれ以上芥川賞らしい作品はないと思います。吉田さんの“小説から書物の匂いがした”というのもそういう意味ですよね。もちろんそういう外枠の話だけじゃなくて、言葉の問題を突き詰めていった姿勢にも感心しました。いちばん印象に残ったのは小川洋子さんの“言葉の先にある空白に落下したような、特別な読後感を味わった“という評です。小川さんはこういう表現が詩的でうまいなあ。

マライ それはまさに言葉美食の極みというか。私にとって問題は、日本人と同じ視点で「ネタ的に」ゲーテを発想しづらいという点です。

杉江 「ネタ的に」とはどういうことでしょうか。

マライ 「輸入インテリしぐさ」の象徴としてのゲーテ、というベクトルです。

杉江 「ギョエテとはおれのことかとゲーテ言い」ってやつですね。インテリゲンチャのステータスとしてのゲーテ。そこはたしかに、日本人の受容したゲーテだろうと思います。

マライ そうそう、知的パロディの材料としてのゲーテの「味わい」に日本独特の要素があるので、ある程度「頭で考えて」解読する必要がある。そこは読者として(外国人だと)ちょっと不利だなぁというのはある。作品にも作者にも全然問題ないのですが。

杉江 それはおもしろいですね。ドイツ出身のマライさんだから浮上してくる問題で、英語圏の読者が日本文学中の英文学に、とか、中国語圏が漢文要素に、とか、そういう国境を逆にわたってくるような感じってあるんだと思います。

マライ 逆に、ドイツでの「ネタ」ゲーテって、些末な問題の正確さを論理的に競い合う感じで、ドイツ人はバカウケしたりするんだけど、日本人から見ると、どこに笑いのツボがあるのか全然わからないだろうと思うのです。いろいろあるんです。そもそもドイツはユーモア砂漠帝国とか言われますし(笑)。

「ダンス」(竹中優子)選考委員の姿勢が鋭く出た指摘

マライ 「要素はいいんだけど総合的にツボらなかった」という見解が目立った気がします。文壇プロパーではなく、サラリーマン職場的な読者だともっとツボる率が高いかもしれない。人生相談系のYouTube番組のリスナーみたいな人には刺さりそうな内容なんですけどね。それでは弱いのか。

杉江 これ、たぶん言及された量がもっとも少なかったですね。要約すると「まだ早い。今後に期待」でしょう。“ウェルメイドな短篇”(松浦)、“既視感が目立ってしまう”(川上未)、“できることだけやっていては、たぶん人の心は打てない”(川上弘美)と。優しく言ってるけど、実は川上弘美さんがいちばんきつい(笑)。平野啓一郎さんの“何事も考えすぎてしまう自分という最後の分析も、実際に描かれている人物像と合致せず”という評が作品の中に入り込んだものでしたね。つまり、あの主人公の語りにいったんは納得させられるんだけど、最後まで読み通すと、完成した登場人物になっていないと。

マライ 平野さんは構造性の読み取りが図抜けていて怖いです(笑)

杉江 この指摘は作者にとってとても有用だと思いますね。「ダンス」に関しては、単なる物語全般ではなく、小説として書かれた作品を求めているのだ、という選考委員の姿勢が鋭く出た気がします。小説なのだから、表面的な会話とか類型的な人物理解では物足りない。その作品内で独自の人間を書いて会話をさせろと。

マライ 修行の道みたいだ。せめて楽しくチャレンジしていただきたい!

杉江 あと、奥泉さんの“過剰さを小説のいちばんの魅力と考える自分には推しにくい作品だった”というのも、そりゃ『虚史のリズム』(集英社)の作者はそう言うだろうというものでした。「ダンス」初読のとき、これ、直木賞系でも行ける作家なんじゃないかな、と思ったのを覚えています。『我が友、スミス』(第166回候補作 集英社)の石田夏穂が純文学系ではない『小説新潮』にも書いているように。芥川賞受賞作でも高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社 第167回受賞作)のように日常を切り取った作品はありますし、「ダンス」の題材や人物造形そのものを否定されているわけじゃないと思うんですよ。ただ、今一歩踏み込みが足らなかったんだろうな、と。たとえば落選作ですけど、三木三奈が第163回で初めて候補になったとき、その「アキちゃん」(『アイスネルワイゼン』所収 文藝春秋)に出てくる手の描写には、選考委員が食いついたんです。そういう印象を深める文章があったら、また違った選評になったかと。いずれにせよ竹中さんはこれが新潮新人賞受賞作でデビュー作ですから、焦らずに次をまた書いてもらいたいですね。

「字滑り」(永方佑樹)厳しめな評価は、逆に対策のヒント

杉江 これ、予想対談のときにさんざん「妖怪小説」って言いましたけど、選考委員の意見もそれに近いような。

マライ なんとなく減点法で選外になった印象があります。アイデアはいいんだが展開や作法が違うでしょ的な。やはり杉江さんが指摘していたように、伝奇的なベクトルが良くなかったのか。「作法」でコレジャナイ感を与えると超不利、という事例ですね。

杉江 アイデアはいいんだけど、書いているうちにだんだん拡散していったよね、という意見が多かったと感じました。“アイデアが秀逸な分、安達ヶ原での場面の迫力不足が気になった”(小川)、“トポスが東京から安達ヶ原へ移る物語構成が摑みにくく、人物の造形に奥ゆきを欠いた点にも不満を覚えた”(奥泉)というような作品の書きぶりへの不満だけではなく、“前提になる字滑りそのものへの考察が不十分であるように思えた”(川上未)というように、テーマももうちょっと掘り下げろ、という意見が出ています。

マライ これ難しいですよ。その指摘要件を満たすと逆に「ダルい」とか言われかねないですし。指摘に直接対応せずにうまいことクリアするのが良策なんでしょうね。

杉江 SF的着想のおもしろさだけでは評価されず、その構造体を小説としてどう表現するかを見られるのが芥川賞だと思うので、今回かなり厳しめに評価がされているのは、逆に対策のヒントになっている気がします。いろいろ言ってくれているのがありがたい。

マライ ナルホドです。『東京都同情塔』(九段理江/新潮社 第170回受賞作)が凄かったのはそのへんか。

杉江 あ、そうそう。あれも近未来SFなんですけど、都内に超高層の服役囚収容施設を作るという設定のリアリティがどうかという話より、それを使ってどういう小説にするかを見られていた感じでしたね。

マライ あれは言霊チャレンジという面で凄味がありました。AI問題の誤解もありましたが、それすら加速力にできた感がある。

杉江 「字滑り」の作者が言語に正面切って向き合っている姿勢とかは好感をもって迎えられていると思うのです。“解りやすく言葉を愛玩している感じが微笑ましい”(山田)。だから、この方向に進んでいっても次作は好意的に見てもらえるんじゃないかな。なんとなく思ったのは、今回言語表現についての評が多かったな、ということでした。言葉をどう使うか、どう考えているか、という点に選考委員が好んで着目していたような。「ゲーテはすべてを言った」が強かったからその印象があるのかもしれませんが。

マライ 大きな流れがあるのかもしれませんね。

杉江 「ハンチバック」のときのように潮流を総括するような作品が出るか否か。なので次回がどうなるか注目したいですね。

「二十四五」(乗代雄介)「午前中試験免除」みたいな特典はないのか

マライ 選評の中でも言及が多い作品です。それなりに厳しい指摘を受けているけど、評者たちの言葉にかなり深い好感が含まれているのを感じます。さっきの「ダンス」とは違って、サラリーマン職場的な読者だとむしろ逆かもしれないですが。

杉江 主人公と叔母の関係がよくわからんからちゃんとエピソードを書くべきだった、という意見の多いこと多いこと。だから続篇的な作品を候補にするなとあれほど……。

マライ こういう不利感はつらい。つらすぎる。

杉江 その中で感服したのが小川さんの評ですよ。“死者は既にここにいない。死者に対して何をしようと、すべては手遅れである……という喪の作業の空しさを、『二十四五』は根底に抱えている”(小川)。これは「不在」こそがテーマで空白を感じさせることが大事なんだ、とちゃんと言ってくれています。

マライ 同感です。でも!「超イイ見解も一部ありました!」で全体状況は覆らないんです。次回、「午前中試験免除」みたいな特典はないのでしょうか?(あるわけない!)

杉江 次に候補になるとき乗代さんは6回目だから、今度こそ大事だと思うんですよね。そのへんを島田さんも“大化けへの果敢なトライアルか、マイペースの維持か、迷うところかと思う”と心配してくれていて。好意的な評では、吉田さんの“よく言えば、小津安二郎が好んで映画にした里見弴の短編小説の現代版である”というのに笑いました。小津安二郎かー。相変わらず山田さんの評は厳しいんですが、要するに不思議ちゃん女子の会話みたいなふにゃっとしたパーツは抜いて、もっと減量しろと。“でも、シンプルなハートウォーミングほど、文学的に難しいチャレンジはない”(山田)とも言うんですよね。この恐ろしさ。

マライ 好意的だからこそ怖いんですよ!

杉江 シンプルにしたらおまえは書けるのか、というプレッシャーですよね。怖いなあ。

でもいちばん怖かったのは、平野さんの評です。“「大体わかったら、それは友達」という会話に象徴されるように、他者性に対する考察の甘さに難点がある”(平野)。ヒー。こんなこと言われたら私は泣いちゃうなあ。

マライ 文芸構造レントゲン機能つき鑑識眼みたいな感じですよねぇ。まじすごい。

杉江 これ、吉田さんが、乗代作品はたいしたことないことをたいしたことなく書くのがいい、って褒めているのの正反対ですよね。たいしたことないことはどうでもいいから、表面をとっぱらって深いところにあるものを書け、という。現在の芥川賞的には、平野さんがおっしゃる意見の方が主流なんでしょう。平野評はまとめて本にすべきですね。怖いもの見たさで作家たちが買うという。

マライ それがやがて快感に変わる可能性も怖い(笑)。平野さんの評だけ袋とじにするといいかもしれない。タイトルのどこかに「禁断」の文言は入れたい。これ企画持ち込んだら怒られそうですよね。だがそれがいい! 表紙はセックスピストルズふうでお願いします(笑)。

芥川賞選評総括●平野啓一郎さんの尖鋭さが目立ちましたね

杉江 今回はそれほど意見が割れなかった感じですけど、それだけに平野啓一郎さんの尖鋭さが目立ちましたね。あと山田詠美さんの素手でぶん殴りにくる感じ。

マライ 斬られるか砕かれるか、どちらか選ぶがいい! という北斗の拳状態ですね。今回は「ハンチバック」「東京都同情塔」のときみたく、現実の社会状況と正面から切り結び、その本質と問題点とプラスアルファをツボな按配で見事に再構築する、いい感じでインパクトを残すというベクトルがいまいち希薄でした。それは選評にも表れていて「文芸業界inside」的な評価に収斂している気がします。「DTOPIA」が社会派じゃんという声が上がりそうだけど、たぶんそれは絶妙に違う。あのアンチポリコレ性って社会とのリンク面にていろいろ微妙で、しかもトランプ再選に象徴されるワールドワイドな文化的反動ムーブ、特に J・D・ヴァンスの『ヒルビリー・エレジー』(光文社)的なストリームに吞まれてしまった感がある。『ヒルビリー・エレジー』はルポルタージュだし、ヴァンスの人間的政治的スタンスは安堂ホセ氏と全く噛み合わないんだけど、「システムにぶら下がり、プライドを捨てて卑しく意地を張って生きることが是なのか?」という問題提起の面で、ひそかに繋がっていたりする。その上で両者を隔てたのは何なのか。そのへんが極めて重要だと思うのだけど、文芸賞の評価軸で扱える範囲ではないんでしょうね。

杉江 なるほど。今回の議論はたしかに、文学的・言語的議論の側面が強かったと思うのですが、正面から社会を語らなかった「ゲーテはすべてを言った」が反語的な形で現状に対するやんわりとしたアンチテーゼになっていたように、文芸の立場から芥川賞も社会を照射する光を放っていたと思います。こういう回も、私は好きだなあ。

![文學界 2024年10月号 新連載 井戸川射子/藤野可織 特集「インターネットとアーカイブ」 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41En7i3LOEL._SL500_._SX160_.jpg)