第172回芥川賞受賞予想。杉江、マライ共に安堂ホセ「DTOPIA」に注目!候補作中でいちばんのキャラクターは竹中優子「ダンス」に登場

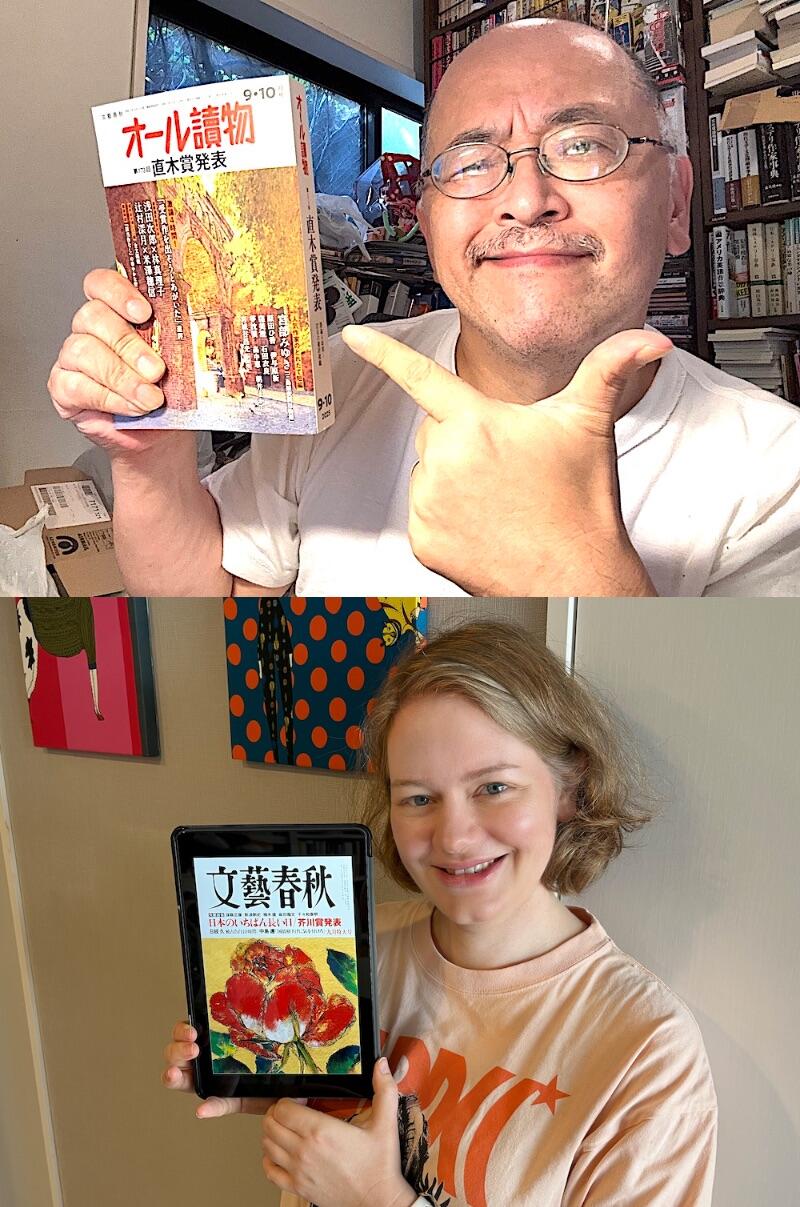

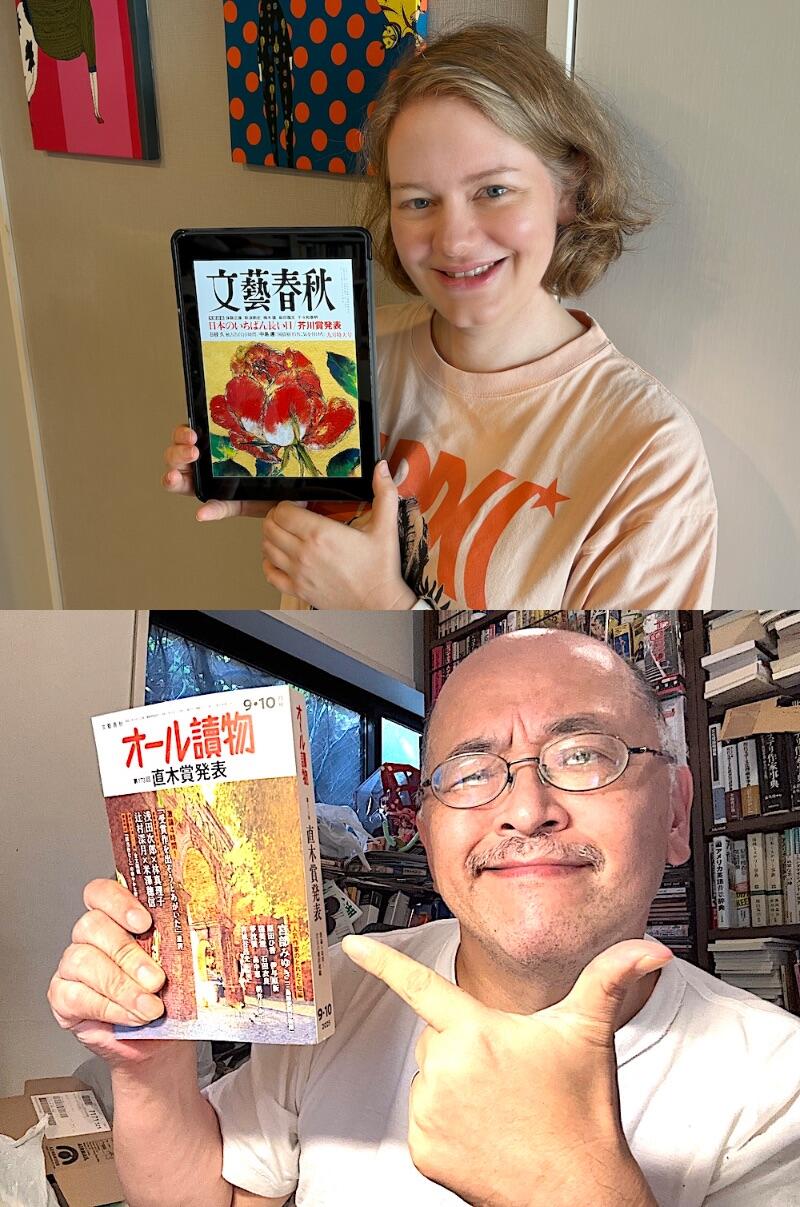

新年あけましておめでとうございます。1月といえば、チームM&Mによる芥川・直木賞予想対談です。〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mが1月15日に選考会が行われる第172回芥川・直木賞予想に挑みます。今回栄誉に輝くのはどの作品か。対談を読んで一緒にお考えください。直木賞編はコチラ。

■第172回芥川龍之介賞候補作

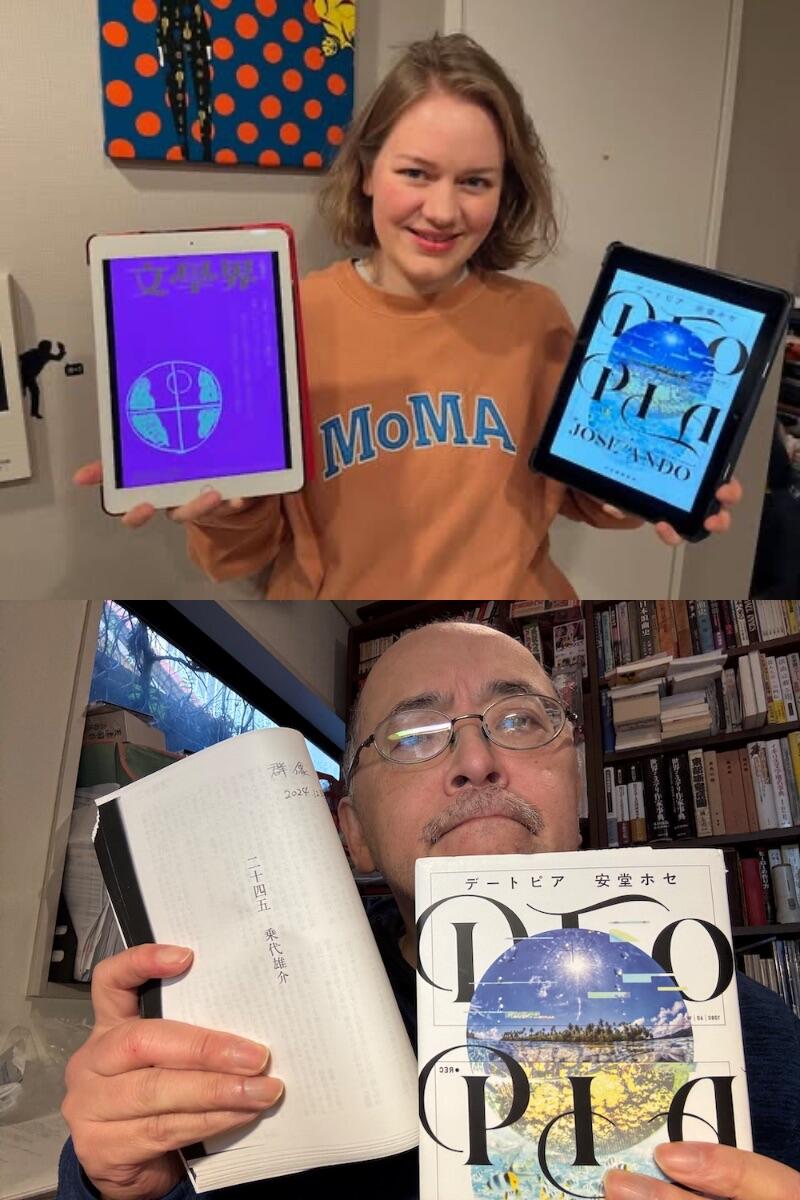

安堂ホセ「DTOPIA(デートピア)」(『文藝』秋季号)3回目

鈴木結生「ゲーテはすべてを言った」(『小説トリッパー』秋季号)初

竹中優子「ダンス」(『新潮』11月号)初

永方佑樹「字滑り」(『文學界』10月号)初

乗代雄介「二十四五」(『群像』12月号)5回目

選考委員

小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一

- 目次

- ▼安堂ホセ「DTOPIA(デートピア)」最注目作であることは間違いない

- ▼鈴木結生「ゲーテはすべてを言った」浪漫派インテリの葛藤物語と言うべきか

- ▼竹中優子「ダンス」情報過多環境に振り回される人の心に刺さる良作

- ▼永方佑樹「字滑り」純文学の文脈で語られない方が評価される?

- ▼乗代雄介「二十四五」幻の思い出が浮かび上がっていく物語形式は非常にいい

- ▼芥川賞候補作総括●社会と文学の関係性を描くことに進展が見えた回

安堂ホセ「DTOPIA(デートピア)」最注目作であることは間違いない

杉江松恋(以下、杉江) それぞれのイチオシと受賞予想から行きましょうか。

マライ・メントライン(以下、マライ) 予想は「字滑り」でしょうか。推しは「DTOPIA」「字滑り」「ダンス」で、特に前二者はブンガクっぽいものというより「表現したいものを剥き出しでぶつけてみました」感が良い。「ダンス」は、エンジン出力という面では前二者の半分くらいなのに、なぜか埋もれない理屈を超えた強さがある。

杉江 私は受賞予想が「DTOPIA」、自分の推しは「二十四五」「ゲーテ」です。まずは二人の受賞予想が被った作品から、ということになりますね。

マライ 「ナチュラルに迷宮化された知覚世界」をゲイカルチャー的な文脈をベースに解き、再構築してみせるのが著者の元来の持ち味だと思います。今回はゲイ的要素を底流に踏まえつつも一般層の精神領域にぶっ刺さる感じで、相当イケてます。情報過多・解釈過多の環境にて「真に喝采を浴びる存在」とは何か、という問いが深掘りされてゆく。それは暴力性に満ちた環境の中から希求と痛みを多角的に舐めつくし研ぎ澄ませながら昇華させた者なんですね。個人は情報空間においてはアバターとして知覚され、さまざまな呪いや祝福や思惑の触媒として存在が最適化される、という極めた観点が提示されます。いわゆるポリコレ的な論点をそれらを練り上げるための添加物として活用していて、いまどきの真のヒーローとは、蠱毒のような特級呪物的存在であるのが最も自然だ、という示唆が核心にあるようにも感じられました。呪詛性の鮮烈な文芸化といえば市川沙央『ハンチバック』(文藝春秋/169回受賞作)が記憶に新しいところですが、偽悪感と昇華の道筋が根本的に異なります。

杉江 特級呪物的存在というのをホラーに詳しくない方向けに補足をおねがいしたいです。

マライ 直接的にはマンガ『呪術廻戦』(芥見下々/集英社)に登場する業界語ですが(笑)、傷や痛み、無理解から生じる強烈な怨念的要素の蓄積が、主体のパワーやモチベーション、存在の説得性の原動力になる、とでも言い換えられましょうか。伝奇ものの文脈には実際こういうのが多いです。恋愛リアリティ番組をメタ的に描く試みとしては『推しの子』(赤坂アカ・横槍メンゴ/集英社)が超有名ですけど、根本的に違う。多極化した情報チャンネルの駆使によって、虚実の峻別が「誰にとっても、そもそもどうでもよくなっていく」感触のキモさをビシッと描き抜いた印象があります。ただし、皮膚感覚的な心身の痛み描写の露悪性を含んだ生々しさはけっこう好き嫌いが分かれるだろうと感じました。

杉江 恋愛リアリティショーを題材に扱った作品ですが、それは導入でトリッキーな語り手であるモモと、彼が呼びかける〈おまえ〉の過去に入ってからが本番ですよね。作品の表皮が切開されて内部構造が見えたときの変調がこの作者らしいと思いました。

マライ 現代欧米的コンテンツの行き詰まりや偽善性が「白人様の倫理マスターベーション的な自虐ポーズ」から生じるものと見立てる中、その代表として映画『関心領域』(2023年/マーティン・エイミス原作/ジョナサン・グレイザー脚本・監督)を特に激しく槍玉に挙げる姿勢には微妙なハズし感があります。市場の受け止め方が、という話ならまだしも、制作側の意図も「非人道性への無関心についてのキャッチーな反省しぐさ」でしかないと読める断定表現はちょっとヤバい。それこそ「呪物」をぞんざいに扱う姿勢に他ならないからです。「関心領域」とは、単に無関心さを反語的に浮き彫りにするだけのコトバじゃないわけで。映画の背景に一筋縄ではいかない傑作小説『関心領域』が存在することを蔑ろにしていると捉えられかねないリスクもある。これに限らず、ある領域をまるごと一面的にディスるのは危険です。せっかく全体が凄いのに、妙に雑な部分が悪目立ちするのが残念で、あれが無ければイチオシでしたよ。

杉江 そう、マーティン・エイミスという背景の重みを軽視しちゃいけません。

マライ まさに「原作付き」の怖さというべきか (笑)

杉江 過去作でも視点の技巧をかなり自覚的に使っていたのですが、今回はマルチカメラを導入して観察者各自が編集可能な世界を導入しました。作者は、読者がもともと持っている思い込みや偏見を利用する形で接近してきて、作中に引き込んでからその欺瞞を指摘するという戦術を取ります。冒頭から尖鋭さが見えると損だと判断したのか、最初をパロディで始めて油断させるという戦略もいいですね。

マライ あと、多義性の矛盾を解消するための技巧も効いています。モモと〈おまえ〉ことキースは、二人合わせてマイノリティのスティグマ性と理想の完全体みたいな存在です。以前からけっこうこだわっていた物心のユニット化的な発想が、本作ではうまく具体化しているように思います。二人は観念的に同一とも別物ともいえて、強烈な言霊断片の乱舞が深まるだろう今後の情報空間での支配的な情報発信者がどのような容貌を持つか、ということを暗示するキャラクターとしても印象的です。

杉江 犯罪小説読みからすると、一見真っ当に見える倫理や道徳観は国家の受け売りなんだよ、というモモの父親に対する罵言は非常におもしろいと思います。

マライ それ、特にいまジャストナウでの説得力がありますね。

杉江 『ハンチバック』が当事者性の議論をいったん終息させるだけの力を持った受賞作であったように、『DTOPIA』の評価次第で芥川賞がLGBTQを巡る言説に対する回答を示すことになりうるように思います。今回の最注目作であることは間違いないでしょう。

鈴木結生「ゲーテはすべてを言った」浪漫派インテリの葛藤物語と言うべきか

マライ 歴史格言の、よりによって一番オイシイ部分が偽書偽典に由来してしまうという「あるある」的な宿命をめぐる浪漫派インテリの葛藤物語、と言っていいんでしょうか。でもって格言ネタを深掘り追究すると「針の上で天使は何人踊れるか」じみたエクストリーム屁理屈に行き着くというか、そのタイプの宗教・哲学史上のエピソードで巧みに紡がれるお話です。「ゲーテはすべてを言った」というタイトルのうち、本文では「ゲーテは」の部分の比重が大きいですね。人間ゲーテの才能と限界と世間的受容がどんなだったかを紐解く的な。そして私は「すべてを」の部分を実は重視しています。実はこのあいだたまたま書いた原稿が、「ドイツの教養権威的精神は、ゲーテやらカントやらを背景に、現実のすべてを言語化したと思い込んでいる。しかしそれは、言語化されざる現実の存在を公然と無視するという負の副作用を生んでおり、ナチズムやらアウシュヴィッツやらの特異性とも繋がっているのだ」という内容で、ぶっちゃけ「ゲーテはすべてを言った」というタイトルを見たとき、おおっコレは私が準備したネタと何かしらクロスする内容か、と一瞬身構えたのです。でもまるで違ってました(笑)。

杉江 主人公が「ゲーテ言」の引用元を捜してついにネットの大海に足を踏み入れると、そこは元ネタなしの果てしない世界になっていた、というくだりがいいなと思いまして。最終的にはコピペ&クローン記事全盛のネットの話に行き着きますが、まあ、そうなるだろうなと。私の仕事だと一次資料探しの沼というのは絶対に避けられないので、主人公には共感しかないですね。わかるわかる、と思いながら読みました。これ、現代の人文科学衰退の状況を表した小説にもなっていますね。原典主義、歴史重視の原則がなし崩しに廃棄されつつある時代において、コピペの氾濫がいかにスポイルの源になっているかを示してもいます。マライさんが「すべてを」が大事だとおっしゃったのもよくわかります。それって、原典の沃野にはすべてがあるはずで、あるべきであるという信念の源になっているわけですが、それは正しいあり方であると同時に、固執すると歪みも生み出しますよね。

マライ そうそう、それで言語宇宙の効用と限界みたいな話になるのかと思ったら、そうでもなかった。まあここは好みの問題でもありますが。

杉江 はい。私は教養主義の権威がもはや成立しなくなった時代への鎮魂歌なのかな、と思って読んだ次第です。これ、英国アカデミズム・コメディのパロディっぽいですね。大学の中で起きる教員同士のどたばた、というのは英国小説の独壇場、イギリスだともう少しエログロの強い笑いを混ぜるところですけど、それはありませんでした。主人公を常識人にしたからでしょうね。イアン・マキューアンとか好きな人は読むといいんじゃないのかなあ。念のためお聞きしますけど「ゲーテはすべてを言った」ってドイツの慣用句に実際あるんですか。

マライ 調べました。結論は、トーマス・マンがひょっとしたら手紙の中でそういうことを書いているかも、という感じです。ただし実際にドイツ人は、歴史的人物の言葉を引用して自分に箔をつけたがる。これはドイツ人としての観察的事実です(笑)

竹中優子「ダンス」情報過多環境に振り回される人の心に刺さる良作

マライ 芥川賞系でしばしば登場する、なぜか好き勝手な振る舞いが常に許されてしまう職場の同僚についての納得いかなさをめぐる系の王道作品といえましょうか。私は最近、人生相談・タレコミ系YouTube番組の相談者によくみられる「言ってることがボロボロで、話の最初と最後で全くつじつまが合ってなくても、それを指摘されても全然平気で、何かパワーワードで結末を上書きさえすればオッケー! な流儀の人々」について、気にしているというか関心を抱いているのですが、そのへんの方の心理解釈を提示された感もあって、なるほどと得心しました。特に〈下村さんが傷だらけでボロボロで消耗し切っているのは間違いないのだが、同時に下村さんはダンスを踊る才能、ダンスに夢中になる才能に輝いていた〉という一文は、神です。今回の芥川賞・直木賞の全候補作を通じてのベスト言霊といっても過言ではないでしょう。あれはですね。特にネットでボロクソに嘲笑されがちなある種の不器用系な表現者たちを深く救済するコトバなんですよ。そういう色付けが明確に打ち出されているわけではありませんが、情報過多環境に振り回される人の心に刺さるサムシングを持つ良作だな、と深く感じます。

杉江 下村さんは、今回の芥川賞候補作中でいちばんのキャラクターでしたね。後輩に迷惑をかけつつも酒を飲んで会社を休んで別れた恋人をストーキングするのは決してやめないというあの存在感。二ノ宮知子とかにコミカライズしてほしい。この小説、会話の巧さにとにかくびっくりしました。主人公と下村さんの会話ってやりとりが成立していなくて、90度くらいの角度でそれぞれ好きなことを言っている感じ。

マライ それがあるから傍若無人な下村さんが存在できることの、読者に対する説得力が増すのです。ほどよくSNS語で書かれた文章とも言えます。ああいうのって知人との実体験で出てきたものかもですけど、いい言霊ストックを持ってる感がありますね。

杉江 これ、他人はどこまで行っても他人でわからない部分がある、という小説だと思っていて、ラストシーンの、主人公が過去に見てきたいろいろな下村さんが、像として重なり合う、という文章を読んだときに寒気がするほど気持ちよかった記憶があります。 第170回候補作の三木三奈『アイスネルワイゼン』(文藝春秋)もそうでしたが、さらりと書いているようだけど、すごく技巧的です。ユーモアもあるじゃないですか。離婚したらまず三段ボックスを買う、とか笑いましたよ。

マライ そうそう、あの一種詐欺的な説得力がいいんですよ!(笑)

永方佑樹「字滑り」純文学の文脈で語られない方が評価される?

マライ まず導入の空気感の醸成がよいです。ここで描写される日常の皮膚感覚というのは、何かにつけ、反対意見や反対への反対意見の断片みたいな無限カウンターガジェットが積み重なって、何を信じていいのかわからない、何を信じても信じなくても同じになってしまった、情報飽和の状況です。少し前に流行した「震災後、文学は何を書くべきか、そもそも文学は可能なのか」というトピックが時間経過して解体した後に残った、そもそも誰がどうあがいてもマトモな未来は存在しないっぽい、という漠とした不安感に無自覚に直面しているリアル感がすごくいい。

杉江 それを派遣社員とかYouTuberの視点で描いているんですよね。

マライ つかみの後に続く本体は、情報飽和の進行により、ある一定エリア内に存在する脳のメモリ総量が致命的に溢れた場合に何が発生するかという話だと私は解釈しています。観念SFとも筒井康隆的な現実パロディともいえるでしょう。異常現象のトリガーとなるのは「言葉や文章の文脈を見ず、末端の言葉尻にぶら下がってイキることしかできない人たちの多数派化」なのかもしれません。とにかく「文章が、読み解かれるというか曲解されることを拒絶して自らゲシュタルト崩壊を発生させる」という発想が素晴らしい。この現象は文脈構造の崩壊としてまず人間に知覚されます。「文脈無視のパワーワード重視」的な社会的トレンドへの過適合とも言えて、文章が「単語への収斂と表意文字的イメージ性への昇華」を経て解体され、何かの条件を満たすと人間の思惑と無関係に終了する。このプロセスが、京極夏彦氏による「水木しげるコンセプトの妖怪ワールドを触媒とした現実の再解釈」の手際を思わせる点があってとても興味深い。情報環境についての、知的記号的な伝奇ドラマ解釈ですよこれは。知的冒険のツールとしての言葉駆使の試みとして評価したい。私はこういう、文学の意味というものを自然に発明したり再構築してしまうタイプの文章作品に大きな価値を感じるのです。

杉江 先ほどの「ゲーテはすべてを言った」とも呼応しますが、情報が高濃度に氾濫した状況では、そもそも情報そのものがなかったことになってしまうという、∞=0の世界でもありますね。

マライ だとすると、熟語とか単語の記号化が進むんです。パワーワードという概念の氾濫はその端的な象徴ですね。

杉江 あの現象がどこから生み出されるのかはわからないわけですが、妖怪的に言えば、原因があるから現象が起きるのではなくて、現象があるがゆえに原因があると判断されるんですよね。たとえば概念が意味や価値を持てなくなってしまった状態があって、それがなぜかということで字滑りという妖怪現象が認定される。疫病神の出現を描いた小説というものがもし近代以前に書かれていたら、こういう形になっていたかもしれませんね。

マライ 同感です。そういう旧い精神世界との連続性も絶妙に魅力だと思います。

杉江 話の構成的に言ってもSFだし伝奇小説だし、「アニメ第2期ゲゲゲの鬼太郎」だし、あまり純文学の文脈で語られない方が評価される小説かな、という気もします。昔の『ガロ』に乗っていたマンガみたいですよ。

マライ しかし、電脳時代のコトバ飽和を起点として「表意文字」的なコトバ起源まで遡行してみせるコンセプトは、物語的な構造を超えて文学的といえる気がします。いずれにせよ知的冒険として興味深い作品であるように思います。

乗代雄介「二十四五」幻の思い出が浮かび上がっていく物語形式は非常にいい

マライ 「死者からのメッセージ」に人はどう向き合うべきか、というテーマの話です。本作、別に読みにくいわけではないのに、これはという印象がない。普段であれば脳のどこかで何かが化学反応を起こすんですけど。この作品の主人公、死と向き合っているつもりの割に社会構造的な不安とは無縁というか、基本的には悠々自適で平穏な老後を過ごすことが前提の世界線に生きているように感じられて、しかもそれが揺らぐ予感すらない。あらゆるものが先細りになるような現実を直視させられ続けている読者としては、そのあたりに絶妙な違和感を覚えると思います。本作の核心は震災小説なんですよね。それを「才能があって評価もされている若手作家の、自らの表現についての屈託や照れ」をベースとしたひとり語りで展開するのは、読者の共感や納得感を得にくいのでは、と思ってしまいました。大きなお世話のような気もしますが。

杉江 本作はそもそも、第58回群像新人文学賞を受賞したデビュー作『十七八より』(講談社)の続篇なんですよね。〈過去を振り返る時、自分のことを「あの少女」と呼ぶことになる。叔母はそういう予言を与えた〉というのが『十七八より』の書き出しなんですけど、そこにもう語り手と叔母・ゆき江の関係は描かれています。

マライ なるほど、そこから読めば魅力が増すのでしょうか。

杉江 『十七八より』は、ディテール豊かに書かれた回想記ですから、その可能性はあります。『二十四五』は単独で読むに値する作品ですし、私は魅力的だと思っているのですが、優れた書き手である乗代さんの、この作品をあえて芥川賞の候補にしなくてもよかったんじゃないかな、とも思います。ただ、私はイチオシにも挙げたとおり非常に好きな小説で、弟の結婚式という生の力に溢れたイベントの顛末を通じて、ここにいない人と主人公との幻の思い出が浮かび上がっていくという物語形式は非常にいい。ごく普通の日常会話の中に叔母への思慕と喪失の痛みをちりばめていくので、一文一文に染み入るものがありました。

マライ そう、悪くはないんですよ。でも文章的に刺さらない人をネタで引き留めるようなパワーはない。

杉江 一見向けではないことは認めます。第164回の候補になった『旅する練習』(講談社)では登場人物の運命を明かさずに書き進めて、それについて語らない主人公の心情を最後に読者に想像させるという構造がとられていました。今回は最初から主人公が喪の旅に出ていることを明かしているんですね。そこが違いますが、『旅する練習』と共通するものは感じました。あと、仙台の情景が淡々と語られる描写が語り手の心理に重ね合わされている。マライさんがおっしゃるように震災小説の性格もあるとは思うんですけど、それに限定された内容でもなくて、ここにいない人、心の中には生きているけどもう会うことはできない人から自分は何を受け止めればいいのだろうか、という小説なのだと思っています。物語の最初と最後に出てくる夏美という大学生が過去に向いていたベクトルを未来に向けるという役割を担っていて、彼女が出てくることで生者の側に主人公を引き寄せて終わるんですよね。追憶ですべてが終始する作品なんですが、そういうものがあっていいと私は思います。

マライ 否定はしないんですが。賞の選考という観点からするとどうなのか。

杉江 それを言われるとなあ。

芥川賞候補作総括●社会と文学の関係性を描くことに進展が見えた回

マライ 今回はバリエーション豊かで面白かったです。「DTOPIA」「字滑り」に顕著ですけど、「震災」とか単一の社会的トピックで完結するのではないが、複数トピックを成立させる基盤に存在するサムシングを撃つ、というムーヴが生じていると感じました。それを描く上で派生的に、人間の脳による情報処理についてもサブテーマ化して語らざるをえなかったのだろうな、という書き手の事情が窺えるのもおもしろい。その中で「ゲーテはすべてを言った」の鈴木結生氏は、超若いのに文芸界的な最新時流と無関係な魂で書いているように感じられなくもないのが逆に興味深かったです。ネット領域でのコミュニケーションとか情報ストリームというものを本音ではどう見ているのか、ちょっと聞いてみたい気もします。

杉江 おっしゃるように、複数の話題を結び合わせる共通項みたいなものに目を向けた作品が多かったような気がします。社会と文学の関係性を描くということで言えば、少しは進展した回になったのではないでしょうか。

第172回直木賞候補作を読んで徹底対談はコチラ。

![文學界 2024年10月号 新連載 井戸川射子/藤野可織 特集「インターネットとアーカイブ」 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41En7i3LOEL._SL500_._SX160_.jpg)