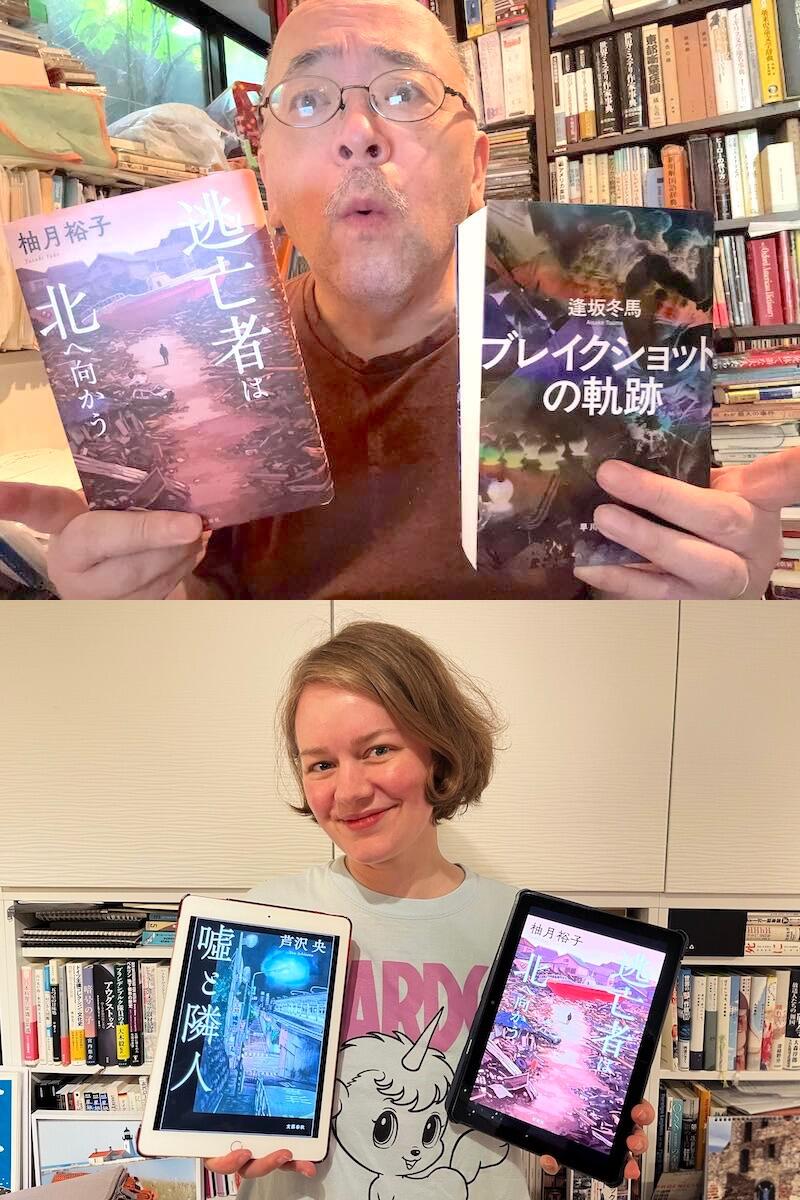

第173回芥川賞受賞予想。マライのイチオシはグレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」杉江は向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」。そもそも、なぜ今回の候補は4作なのか

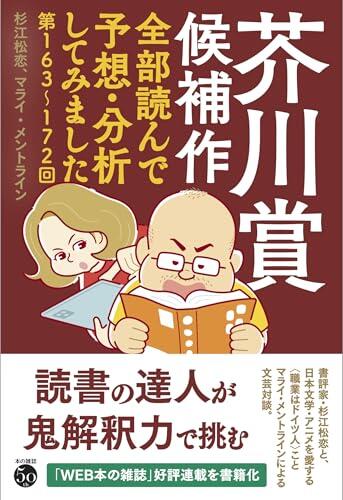

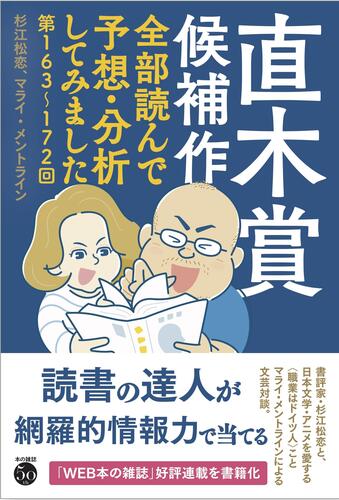

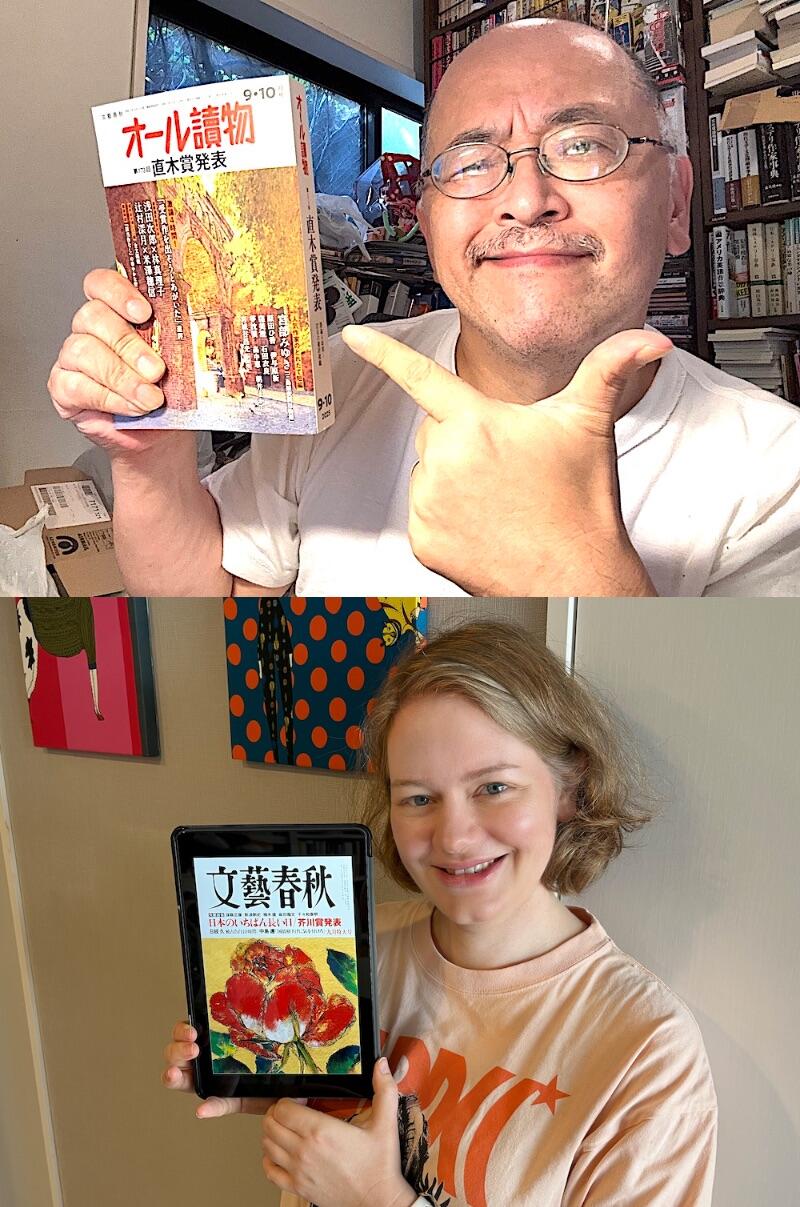

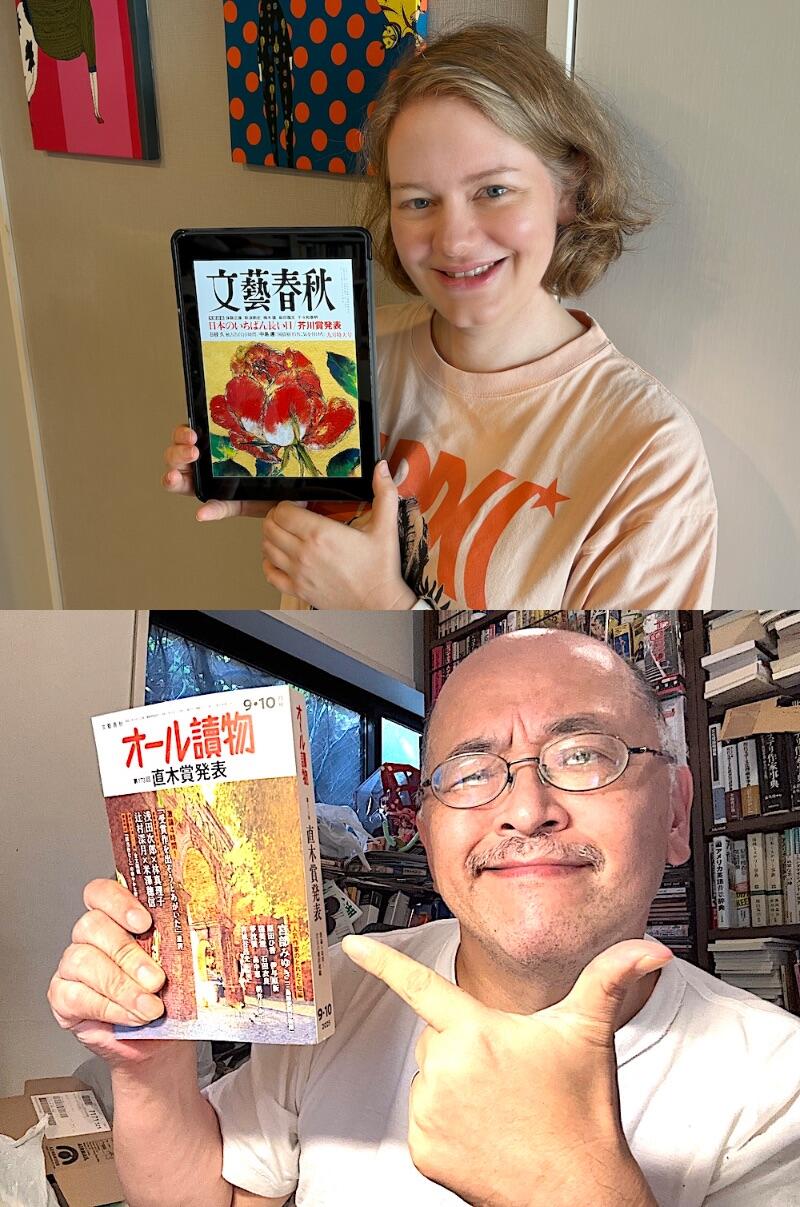

猛暑の中、今回もチームM&Mによる芥川・直木賞予想対談がやってまいりました。〈職業はドイツ人〉マライ・メントラインと〈書評から浪曲まで〉杉江松恋のチームM&Mが7月16日に選考会が行われる第173回芥川・直木賞予想に挑みます。果たして栄冠を勝ち取るのは、どの小説なのでしょうか。一緒に考えましょう。直木賞編はコチラ。

■第173回芥川賞候補作

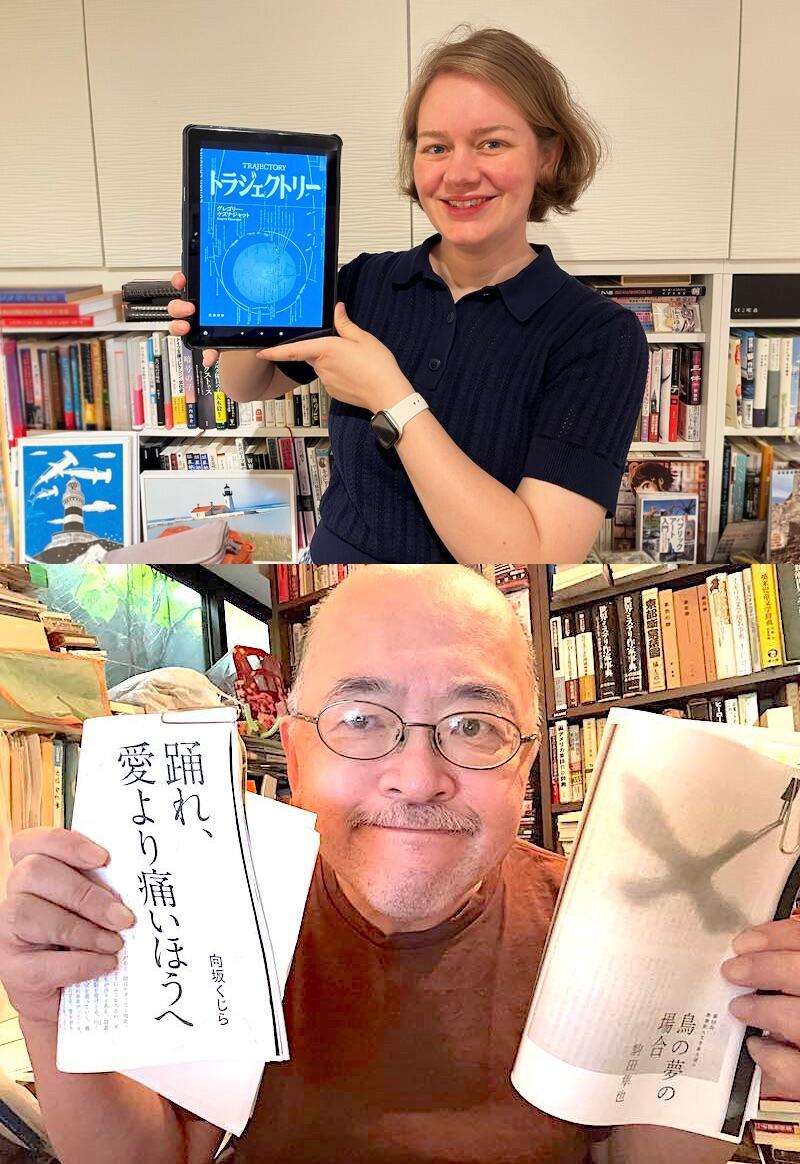

グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」(『文學界』6月号)2回目

駒田隼也「鳥の夢の場合」(『群像』6月号)初

向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」(『文藝』春季号)2回目

日比野コレコ「たえまない光の足し算」(『文學界』6月号)初

選考委員

小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一

- 目次

- ▼グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」日本社会に「居ついてしまった」欧米系ガイジンさんの日常

- ▼駒田隼也「鳥の夢の場合」候補作中、もっとも記述の冒険をしている

- ▼向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」鋭いユーモア感覚が隠し味、生々しさが実に沁みる

- ▼日比野コレコ「たえまない光の足し算」主人公はどうやって生存に必要な栄養をとっているのか

- ▼芥川賞候補作総括●みんな実は「地味に静かに疲労」しているんじゃないか?

グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」日本社会に「居ついてしまった」欧米系ガイジンさんの日常

杉江松恋(以下、杉江) 今回は難しかったですね。そもそもなぜ4作なのか。5作挙げればいいのに。まずは、お互いのイチオシと受賞予想から行きましょうか。

マライ・メントライン(以下、マライ) 推し、予想とも「トラジェクトリー」です。でも「踊れ、愛より痛いほうへ」も何気に捨てがたい。

杉江 私はイチオシが「踊れ、愛より痛いほうへ」かなあ。受賞予想は「鳥の夢の場合」。ううむ。でも過去でいちばん今回の芥川賞は自信ないです。

マライ そこはかとなく衰退が進む日本社会に「居ついてしまった」欧米系ガイジンさんの日常の物語です。「異文化交流ビジネス」のしけた実相とそれにまつわる多層的な心理を、ことさら美化も糾弾もせず描く筆さばきが素晴らしい。情報刺激の発達と裏腹に進行する、精神生活の充実感やワクワク感の欠乏というか、フルパワーなのに倦怠! みたいな時代的実感を見事に表現しています。

杉江 ケズナジャットさんは『鴨川ランナー』(講談社)で第2回京都小説大賞を受賞してデビューされたんですが、それにも英会話教師として日本で働く男性が出てきました。前回(168回)芥川賞候補になった『開墾地』(講談社)は世にも珍しいツタ小説として、攻めている感じがして好きだったんですが、今回は原点に返った感があります。

マライ やはり、自分が実感的に知っている世界を軸に書いたほうがいいんですよ。

杉江 語り手は別に日本が好きというわけではないのになんとなくやってきて教師を始めて、名古屋になんとなく住みついた人です。

マライ そうそう。なんとなく感が重要(笑)

杉江 『鴨川ランナー』のように京都が舞台だと、それ自体に意味が生じますからね。私が関心を引かれたのは、日本人はもうグローバルになることなんかに憧れてないし、日本は日本でなんとなくまとまってればいいじゃん、みたいな閉塞した状況を正しく見抜いている点でした。

マライ ですよね。もう海外があらゆる意味で憧れではなくなっている。あと、日本語文化と英語文化のロスト・イン・トランスレーションというか相互理解不能的な要素が目立つとは思うのですが、真に秀逸なのは英会話学校の生徒である「めんどくさい疑似インテリ」なカワムラさんの存在感でしょう。実際に面と向かって接するときはホントいけすかないヤツなのに、綴る文章はなぜか秀逸、という絶妙な違和感がある。しかしそれを単純な人間の表裏に還元するのではなくて、「書き言葉と話し言葉」の違いみたいな方向に変換して見せる懐の深さを、ああ、いいなぁと感じました。この作品と作者は報われてほしいなぁ。

杉江 カワムラみたいな人、いますからね。質問コーナーで手を挙げて演説する人。

マライ 私は、国際交流イベントなどでカワムラ的人物と遭遇する機会が多いので、たぶん一般的な日本人の読者よりも「そういうのもあるのかっ」というインパクトが強い(笑)。

杉江 書き言葉と話し言葉の違いというのは確かに大事な要素ですね。カワムラは幼少時にアポロ計画が同時進行中だったため、天体への憧れを抱くのですが、その気持ちを描いた文章が挿入されていきます。あれをどう読むかで評価が分かれそうな気がします。あの文章はいつ書かれたものなのか。その文章に書かれている、あることがきっかけでカワムラは教室に来なくなるのだと思われます。ただ、その出来事について触れられるのは文章の中途なので、それ以前から書かれていたと思われる。作中の時系列でいえばどこで書かれた文章なのか、ということが私は気になりました。

マライ あの手記は、カワムラのイデア流出であり通時的な存在だと認識したので、いつ書かれたのかという疑問自体が発生しませんでした。

杉江 うん、それでもいいとは思うんですけど、手記の前半で書かれている天体への傾倒は、カワムラにとって手の届かない世界への象徴のように読めると思うんです。たぶんそれは日本人にとっての海外への憧憬と重なってくる。それが後半で、ある出来事が元で中断するというのは、時系列に落とし込むとなんらかの意味が生じるんじゃないかな、と思ったわけです。私もマライさんと同じで、意識の流れは時間の流れとは独立したもの、という読み方を最初はしていたんですけど、実際に起きた出来事が書かれると、途端に現実と接続ができて、いつ、いつ書いたのよ、と気になってしまう。小説としては副次的な流れなので、いつ書かれたかは主筋とあまり関係しないと思うので、どうでもいい話ではあるんですが。

マライ 個人的に、アポロ計画の話は確かにアメリカという外国性と関係するのだけど、それはゴールではないと思います。カワムラにとっての実際のゴールは「上位世界への到達」みたいなものだった気がするのですよ。カワムラは昭和の人だからそれをアメリカに見立ててしまったけど。であれば彼と父親の関係も絡めていろいろな解釈が発生しうる。

杉江 父なるアメリカが健在だった昭和の象徴というのはそうかもしれませんね。

マライ そうなんですよ。もう存在しない世界への憧憬に左右される英会話教室。実にいい。

杉江 そこで働いている外国人教師たちがしらけていて、日本なんて相手にするのやめようぜ、今度はタイだ、タイ、とか言っているという状況は、この国に住んでいる人間としては割と恐怖する事態ですね。そういう意味で諷刺小説要素もある。

マライ 最近公開された、安田峰俊さんとの中国に関する議論があるんです。(動画はこちら)彼によると、今の「余裕あり系」中国人は日本を、「金のある時代の日本人がプレジャーランドとしてタイを見ていたように」見ているんだそうです。だから今杉江さんがおっしゃったことはかなり本質的です。だからこの小説、ふわふわっぽく見えて結構鋭いんですよね。

杉江 夕暮れの国家にたまたま居合わせた者たちが、ここってもう閉店だよね、と語り合っている小説ですね。

マライ しかも、日本を馬鹿にしているわけではなくて、この場合の終末感は侘び寂びの境地に近い。

杉江 日本に対して関心がなかった人だから視点が客観的なんですよね。日本人ファーストじゃない視点からこそ本質は見えるのかもしれませんよ。

駒田隼也「鳥の夢の場合」候補作中、もっとも記述の冒険をしている

マライ 知覚処理のお話です。語り手は自律神経的な機能を、自分の心身が実際にはどうなのかということは別に、どこまでも信頼していない感があります。その不全感があるために、彼女にとっての自分と世界はどこまでも細分化され続ける。それゆえいつになっても調和にたどりつけない苛立ちがあり、反動として「リアリティ」をめぐる偏執的な追求が発生しています。「自分は、ヒトやモノや身体や自我、さらには現象や時間に対して、果たして有効に接続できているのか。接続しているのであれば、その実感はいかにすれば得られるのか」という核心にある主題が浮上してきて、語り手が求める疑似的な全知感につながっています。同様の過程を内面で体験したことがあるかないかで読者の好き嫌いは分かれるでしょうが、なかなか見事です。

杉江 自分で自分の制御ができない、というのは「トラジェクトリー」を除く3作品に共通して現れる要素だと思うのです。特にこの作品で顕著で、それは文体にも表れている。自分はそれをできるのか。うん、できる。いやできすぎた、みたいな脳内の試行錯誤、自分のイメージと実体がどこまで行っても重なり合わないもどかしさがずっと書かれている。正直、煩雑に感じるほどで、ちょっと説明を書きすぎではないかとも思いました。ただ、今回の候補作でもっとも記述の冒険をしていると思うので、受賞はあるだろうという予想です。

マライ 同感です。自分を振り返って思い当たるフシがなくもないけど、どこまで一般化してよいのかワカラン。どこかで解釈を寸止めしてしまいますね。

杉江 踏み込めなくて落ち着かない文体なんです。あと、これも挿入部分が気になった。音楽をやっている登場人物の蓮見の配信を聴いている人が出てくるでしょう。あそこがどういう時間軸なのかよくわからなくて混乱しました。厳密な解釈をしようとすると、合理的な説明をつけきれない部分があると思います。

マライ あと『五輪書』(宮本武蔵著)についての記述がありますね。世界と自分の身体性を通じたシンクロの深まりは、死との接触によって決定的な領域に踏み込んで完成に至る。それに気づいてしまったら人としてはもうアウトなんですけど、そのへんの文章は、切れ味がなんかの極意っぽくて凄いです。もし語り手が『五輪書』ではなく『バガボンド』(井上雄彦 吉川英治『宮本武蔵』原作/講談社)を読んでいたら、ひょっとして別のゴールにたどり着いたんだろうか。

杉江 『バガボンド』は未完だから、読んでいたら決定的な行為にまで辿り着かなかったのでは(笑)。ネタばらしにならないように書きますが、これ2ヶ月の時が流れていて、その間に主人公が見ていたものと、現実とが乖離しているんですよね。その間の記述、合理的解釈をしながら読んでも成立するかな、と思って目を通してみたら、なんとかいけそうなんで感心しました。ただ、蓮見の分身ともいえる葉澄の存在とか、第2の視点人物である恵里とか、私の中ではうまく収まりきっていない要素がたくさんあって、交通渋滞を起こしている感じなんです。だから心から推せるかというと、ちょっと自信がない。

マライ 葉澄をうまく活かせてない感は、私もちょっと気になりました。いろいろ加えたり削ったりしているうちにああなっちゃったんじゃないかなあ。

杉江 同感です。だから出来がいい小説とは正直思わないんです。

マライ ですね。この後の「踊れ、愛より痛いほうへ」と比べると、端的に読みづらい。

杉江 なんですよねえ。しかし芥川賞的な文学実験には挑戦しているわけで、選考委員がどう評価するのか、聞いてみたい気がします。マライさんのおっしゃった「リアリティへの偏執的な追求」は的を射ています。今回の芥川賞選考における核心かもしれませんね。この小説は最も熱心に挑戦しているわけで、そういう意味での受賞の目はあるかも。

向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」鋭いユーモア感覚が隠し味、生々しさが実に沁みる

マライ 斜め上から世界の構造的神秘が解き明かされる特等席のような視点があります。そこと現実とをつなぐレールに乗って進んでいるような極上感覚が味わえて、読みやすさと面白さと深みとヤバさが高次でバランスをとっている逸品です。全方位的な知覚やコミュニケーションの困難さをテーマにしているように見える点は「鳥の夢の場合」と似ていますが、たぶんあまり雑に一緒くたにしてはいけない。人生と人間が有限で、質量のいびつさがあるということを、鋭いユーモア感覚を隠し味にして強烈に感じさせる筆圧がナイスです。

杉江 向坂くじらさんは『いなくなくならなくならないで』(河出書房新社)で第171回芥川賞候補に残りました。死んじゃったはずの友人が部屋に居候して実家も乗っ取ってしまうという、ちょっと不思議な小説でした。本作では主人公のアンノが少女期に、母親が自分の妹を妊娠して堕胎したらしいということを知ってしまいます。それがおそらく主因で、彼女は生と死について確からしさを喪失してしまうわけです。その感覚が、交際している男性よりも老いや死の要素を感じさせる、あーちゃんという彼のおばあさんに固執する原因になっているし、家族というつながりの中にいられなくなって自宅を出て庭でテント暮らしをするし、さまざまな要素が首尾一貫しています。その筋の通り方が読みやすさの理由かと。自分がここにいていいのか、いや、よくない、という自問自答が根底にありますが、その自責の感じに共感を抱く読者は多そうです。

マライ 同感です。あと、妹が堕胎されたトラウマは確かにあるのだけど、彼女にとっての真の問題は、現実感の喪失みたいな形で勝手に暴走していて、それをどうにも出来ない困惑ですよね。その生々しさが実に沁みる。

杉江 アンノは、期待されている行動や、常識でそうだと判断される選択肢をあえて外していきます。それは反抗というような単純なものではなくて、意に染まない行動を取ることでしか自分を確認できないからです。ああ、自我があるということは不便なのだな、と感じました。彼女がちょっと情をかけた同級生にキスをされそうになって言う台詞が好きなんですよ。「わたしをなんだと思ってますか。わたしと、わたし以外の、わたしをふくめた、人たちを、なんだと思ってるんですか」って、キスされそうになって怒るときの台詞じゃない(笑)。でもこの包括した全体性を常に考えて生きている人なんでしょうね。

マライ そうそう。あれ、言われたほうは面食らいますよね。でも、すごい説得力。作者の力量がうかがえます。

杉江 前回はドメスティックスリラー的にちょっと「面白すぎた」ような気もするんですが、今回はストーリーではなくて、アンノの視点自体が歪んでいて、それはなぜかを考えさせる方向にシフトしているので、芥川賞的にも受容されそうな気がします。

マライ 欲を言えばラスト、アンノが実家に戻ったときに、彼女の主観からは何が見えたかをあえて描いてほしかった。それは欲張りというものでしょうか?(笑)

杉江 ああ、たしかに。最後はアンノが長く伸びた影を見て、はるかな連なりの中に自分がいてしまうこと、でもその中でどこにいたらいいのかはわからないこと、を思って終わるんですよね。でも、自分の居場所を見て終わるというのはアリな選択肢で、強烈な終わり方になったかも。

マライ あと、余計な解釈かもしれないですけど、アンノが住むテントって子宮のメタファーだと思うのですよ。実家の母屋が母体で。だとするとかなり考えさせられるな、という面もあります。この作品もなかなか語れますね。やはり良作です。

日比野コレコ「たえまない光の足し算」主人公はどうやって生存に必要な栄養をとっているのか

マライ トー横のグロテスクな進化形じみた「展望台」という舞台を根城にする、壊れた少女の物語です。背景となる「社会や教育システムの崩壊」感を際立たせるためなのか繰り出される中二病的といえなくもないネーミング・定義のあれこれの影響なのか、正直かなり読みにくかったです。オチがわりと途中で予期された範囲内だったのも、ちょっと弱いかなぁ。「踊れ、愛より痛いほうへ」のトラウマみたく、わかりやすい観念のとっかかりがないと、深い読みには誘導しにくい気がします。

杉江 日比野コレコのデビュー作『ビューティフルからビューティフルへ』は安堂ホセと同時に第59回文藝賞を受賞しました。それはそれで話題になったんですが、私は第2の『モモ100%』(共に河出書房新社)のほうが好きです。好きな男に体を差し出すことこそが愛のある人生という認識の少女時代を送った女性が心境の変化を迎える話なんですけど、とにかく言葉遣いが変で、本作よりもギャル寄りだったんですね。しかもリズムも含めてオリジナリティあふれる文章だったんで、どうなるかよくわからない魅力がありました。それはかなり極私的な個人史の小説なんですけど、そこにトー横に始まる社会背景を寓話化して加えたのが本作です。それによって独自性が薄まって、既視感みたいなものが出てしまったという印象は否めません。

マライ あと、結局この主人公はどうやって生存に必要な栄養をとっているのか、とか考えてしまうのは「文学」読者的ではないのかもしれない(笑)

杉江 主人公は人が食べられないものばかり食べているんですよね。そこが確かに、じゃあ、死ぬじゃん、と思ってしまう。現実との接続は難しいんです。そういう設定だから、貧困とか、よりどころのなさを語ろうとすると作り物感が出てしまうのかもしれない。

マライ むちゃくちゃ腑に落ちますねその構造的な指摘は。

杉江 結局この物語の悲劇性は、性とは無関係だったはずのハグという行為が、男性によってセクシャルに利用されてしまったことで守ろうとしてきたものが崩壊してしまうという点にあると思うんです。そのことと主人公の異食もちゃんと接合しているか疑問でした。

マライ そうですね。そのテーマも正直あまり刺さらなかったんですよ。この舞台設定では。

杉江 全体を、自殺さえも可能な選択肢に思えてしまう閉塞した状況の物語、とまとめることもできるんですが、それだとあまりにゆるすぎかもしれません。今回は初候補ということで、今後に期待したい、とまとめておきましょうか。もしこれで受賞したら、2人でごめんなさいしましょう。

マライ ロイホでおごるとか、そういう感じで。

芥川賞候補作総括●みんな実は「地味に静かに疲労」しているんじゃないか?

マライ 最近の芥川賞は、気分的にも技巧的にも「尖った」ツイスト感の強い作品が目立つ印象があります。でも、その激しさの裏でみんな実は「地味に静かに疲労」しているんじゃないか? という予感がありました。そこを掬い取る作品がいずれ来るのではないかなと。で、そんなあなたに今回の「トラジェクトリー」ですよ。受賞するしないは別として、ケズナジャットさんが放った空気感はひそかに各方面に広がるかも、と思ったりするのです。

杉江 「地味に静かに疲労」なるほど。「トラジェクトリー」はたしかに、文学的実験云々以前に、現代の空気を切り取った小説という美点がありますね。

マライ そうです。すなおに「ああ、いいもの読んだな」という印象が残る。これって重要だと思いますよ。