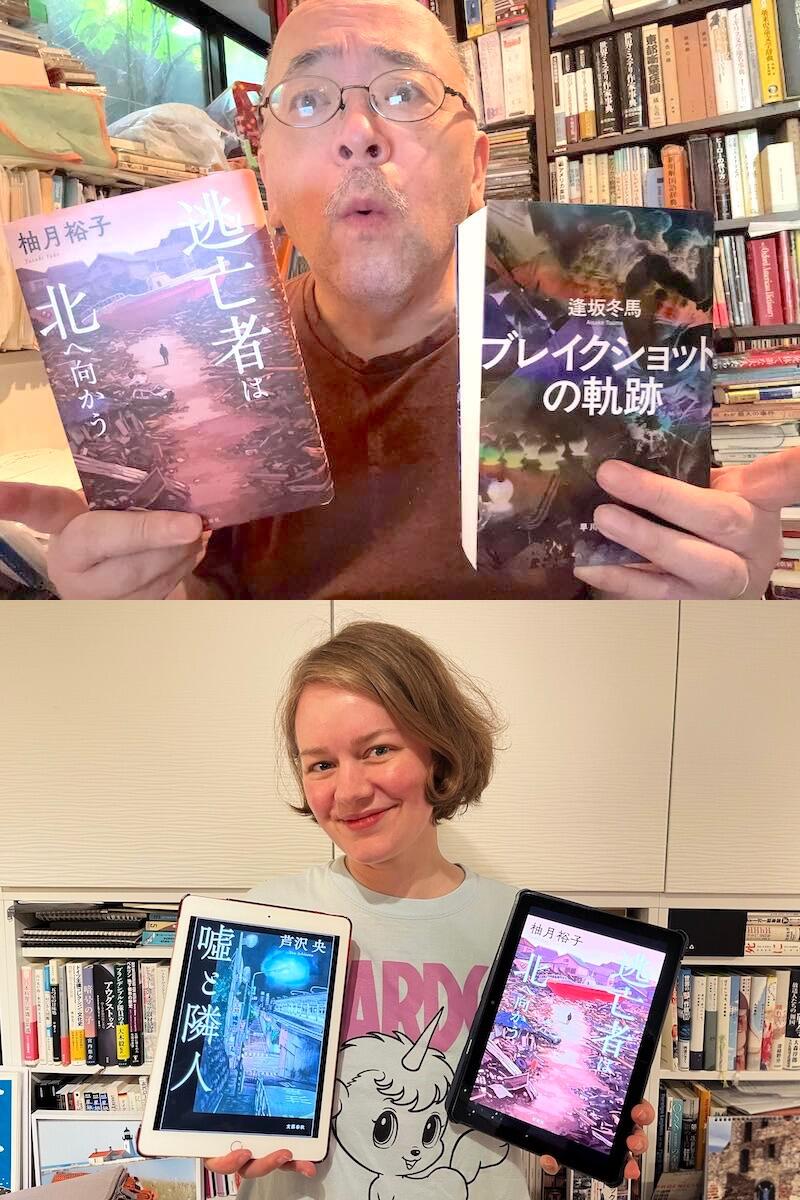

第173回芥川賞選評を読んで徹底対談。マライ「選考委員の好感度が高い『トラジェクトリー』はなぜ授賞に至らなかったのか」杉江「『踊れ、愛より痛いほうへ』評から『おもしろすぎて芥川賞ではだめ問題』の解が見えた?」

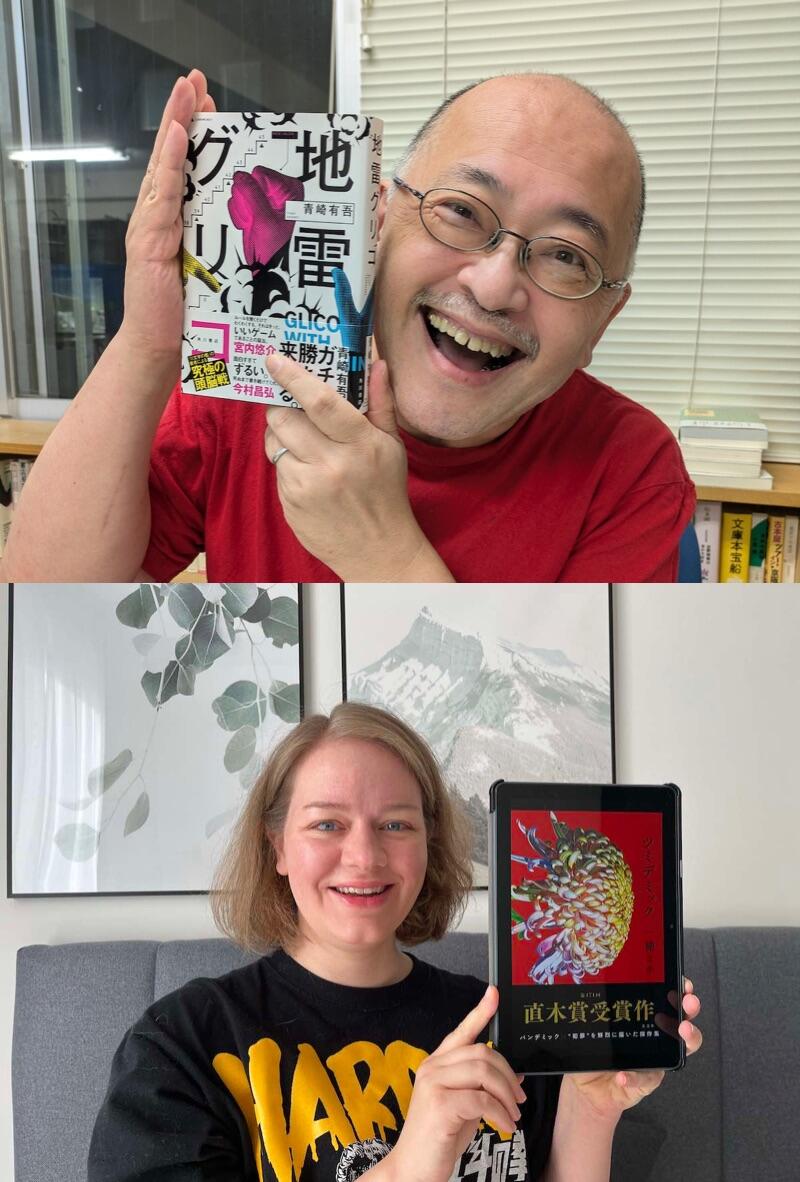

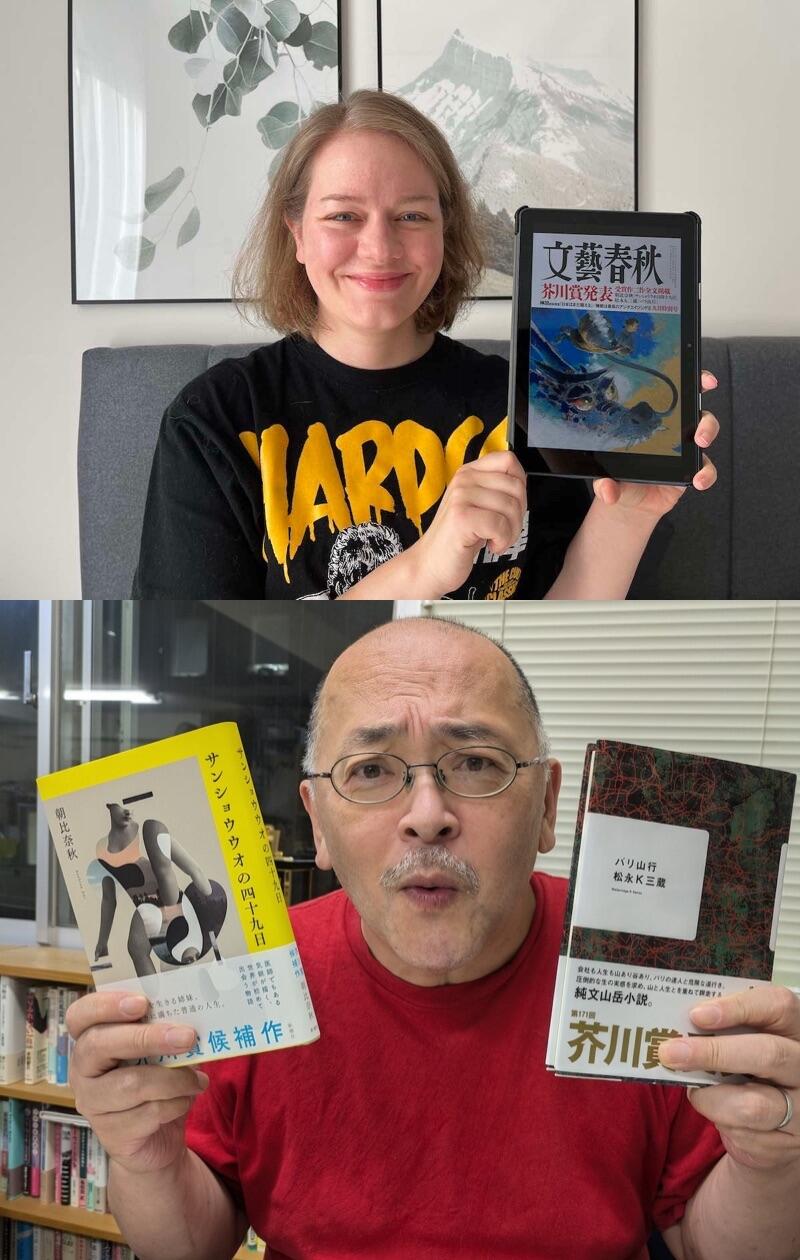

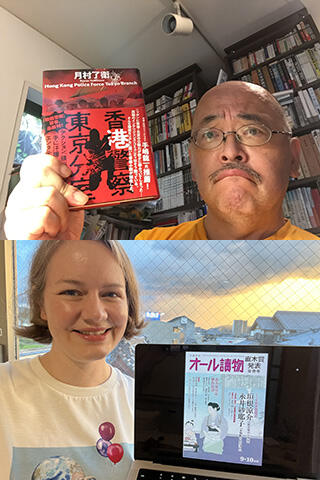

選評を読むまでが芥川・直木賞。27年ぶりに両賞とも受賞作なしという波乱の結果に終わった第173回。こういうときこそ『文藝春秋』に掲載される選評をいつも以上に真面目に読まねば、ということで、9月8日に行われた対談の模様をお伝えいたします。いったい、なぜ第173回芥川賞は受賞作なしだったのか。

直木賞編はこちら。

■第173回芥川賞候補作

グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」(『文學界』6月号)2回目

駒田隼也「鳥の夢の場合」(『群像』6月号)初

向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」(『文藝』春季号)2回目

日比野コレコ「たえまない光の足し算」(『文學界』6月号)初

選考委員

小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一

受賞作なし

- 目次

- ▼やっぱり受賞してよかったのでは?「トラジェクトリー」(グレゴリー・ケズナジャット)

- ▼選評を読んで感心する「鳥の夢の場合」(駒田準也)

- ▼吉田修一の優しさ「踊れ、愛より痛いほうへ」(向坂くじら)

- ▼「実はこれ好き!」感が強かったの「たえまない光の足し算」(日比野コレコ)

- ▼芥川賞選評総括●今後につながる指摘がいろいろあった

やっぱり受賞してよかったのでは?「トラジェクトリー」(グレゴリー・ケズナジャット)

杉江松恋(以下、杉江) 受賞作は出なかったですが、『文藝春秋』掲載は「トラジェクトリー」で、受賞に最も近かったということだと思います。ただ選評を読むと、やっていることを評価する声が多かったのは「鳥の夢の場合」でしたね。

マライ・メントライン(以下、マライ) 「トラジェクトリー」は全体的に選考委員の好感度が高く、特段ダメな箇所もなく、また「カワムラさん」の存在感がナイスという点で評価もだいたい一致しています。なのに、なぜ授賞に至らなかったのかという核心が微妙に曖昧なのがちょっとモヤります。平野啓一郎氏が述べているように、野心的な実験性と突破力にイマイチ欠ける印象のせいなのか。うーん、正直、尖りっぷりがナチュラルに評価基準になってもなぁ、という気がしないでもない。この作品に関しては、選評を全部読んだ上でなお芥川賞を受賞してよかったのではないかという印象がぬぐえません。

杉江 これ、意見が分かれていると思うんですよ。グローバリズムが進行した汎アメリカ的世界観を書いているという人と、いや、それを超えた普遍的な孤独を描いているんだ、という選考委員と。前者の代表は島田雅彦氏かな。「今回も思ったのは、ケズナジャット氏は、日本との屈折した関係、アメリカとの違和、異世界に生きる孤独を深く掘り下げる第二章、第三章を書くべきだということである」(島田)。もしくは「グローバリズムが何を養分にして肥り、消費と幻想を再生産しつづけるのか。その内訳を、最も強い言語をもったマイノリティかつ非正規雇用者の視点から描こうとする」(川上未映子)。で、普遍性の小説とする後者の代表は松浦寿輝氏です。「自分の居場所を見つけられずに夜の住宅街をさまよい、そこに住む人々の気配に耳を澄ます主人公の孤独と寂寥が哀切だ」(松浦)。

マライ なるほど。しかし「汎アメリカ的世界観」と「普遍」をシンクロさせる見方をする市場もなくはないので、そこを突っつくと結構色々出てきそうな気も。

杉江 平野評はそこに着目したものだと思います。「全作に共通するのは、“居場所探し”という主題であり、それを家族(的)共同体からの疎外ではなく、言語的な疎外を通じて描いたのが、『トラジェクトリー』だった」(平野)。今回の候補作には居場所のなさを描くという点が共通していて、それを唯一言語という切り口でやったケズナジャットを評価しているという論調です。文学における言語は、しばし自民族中心主義と関連して語られますから、それを切り口にして書くと、アメリカ的グローバリズムが無意識に世界を覆っている状況における普遍性とは何かが見えてくる、ということではないかと。両方の立場を止揚しているものと思っておもしろく読みました。

マライ おお、その見解は同感です!!!

杉江 今の時代、言語について考えること、つまり自分の存在が国境を越えた社会的なものであることに思いを馳せずに、自分とは何かを考えることは不可能だと思うので、平野さんの意見には力強く頷く次第です。

マライ ああ……そこから退行しようとする世間的ムーヴがなぜ盛り上がってきたのかということを逆に考えさせられる作品だった、とも言えるような。

杉江 舞台が地方都市で、今さら英語やっても、みたいな諦めがあることを前提にした作品でした。それはどういうことなのか、という解釈が小説から可能だとすると、読みも深まりますよね。

マライ ほんとですね。ちょっと前の世間にあった「停滞感」の正体を考える端緒にもなります。これは日本だけの問題ではないし。

杉江 そう考えると、たしかにこれが受賞しても良かった気もしてきます。

マライ そうなんですよ。やはり傑作だと思うのです。

杉江 カワムラさん問題も結構強かったような気もします。せっかく魅力がある登場人物を出したのに、中途半端に退場させてしまったのはもったいない、という意見が多かったですね。

マライ おっしゃることはわかるんですけど、あの立場の「ガイジンさん」に見える範囲の描写のリアリティという観点から考えると、あんな感じが妥当なんじゃないかな、と思います。

杉江 もっと登場させると作品としてのバランスが崩れた可能性はあります。その冒険をしてでも踏み込んでほしかった、ということなのかなあ。

選評を読んで感心する「鳥の夢の場合」(駒田準也)

杉江 次は「鳥の夢の場合」ですね。正直よくわからなかった小説でしたが、選評を読んで感心することしきりでした。選評やはり読むべし。

マライ 私的に言えば、選評について大体「まあ、確かにそれはそうですね」という感じで、それ以上何か私固有の意見が浮かんでくる感じじゃなかった作品その1です。文芸業界的な言語空間の枠内で完結するのが適切な作品ということなのかもしれない。

杉江 あ、そのご意見はわかります。人称がいくつも使われて変な小説だな、と思っていたのですが、二人の選考委員が違った角度から言及していました。「人称や視点を自在に揺らがせることで、生と死、現と夢のあわいのごとき場所を作り出す意欲的な作品である」(奥泉)という意見がある反面、「初瀬」と「わたし」という三人称と一人称の視点を同時使用する部分と、「わたし」という一人称だけを使う部分の書き分けの意味が、もっと得心ゆくように届いてきてくれていたらと、惜しみます」(川上弘美)との否定もあり。

マライ これは、ある種の言葉遊びをめぐる生理的なフィット感の有無みたいなものかもしれない。リズム感の問題でもあります。

杉江 日本語圏における人称使用のあたりまえ感覚が前提になっているので、それが揺らぐかどうかは、文法ルールに対する距離感が前提になるのでしょうね。小川さんの意見を読んでなるほど、と思ったんですが、私も感じていた文体の居心地の悪さみたいなもの、こちらの理解不足のせいかもしれませんが、作者がやろうとしていることが十分に伝わらないのは技巧が至らないから、という批判も成立するとは思うのです。

マライ ああ、言い方は厳しいですけど、おっしゃる主意はわかります。

杉江 リズム感については「さまざまなイメージは、互いに重なり合い、何色とも断定できない、揺らめく世界を形作ってゆく」(小川洋子)と評価する委員もいます。ここで一つのイメージを醸成できていると判断するか、やりたいことはわかるがまだまだできていない、と見るかで評価が分かれたのではないかという気がします。「チャレンジングな姿勢はとても良いが、思わせぶりなシーンが多くて疲れる。もっと整理してみてはどうか」(山田詠美)。相変わらず山田さん身も蓋もない!

マライ 編集部に持ち込んだマンガがダメ出しされている情景みたいな(笑)。

杉江 『ガロ』編集長の故・長井勝一を連想しちゃいました。山田さんの選評、完成品じゃないものを持ってくるな、と言っているようなものですよね。

マライ 芥川賞候補なんですけどねぇ。

杉江 ちょっと話はズレますけど、山田詠美さんは今回受賞作が出なかったことについて本が売れなくなるとか外野がブーブー言っているけど純文学はもともと売れないんだよバーカ(大意)と喧嘩を売る発言をしていて、これもさすがだと思いました。

マライ なんという正面突破!

杉江 本作については、「人称を移動し、あたかもウイルスのように人の生活のなかに発現するそれらの営みともいえない現れの永劫性が、言葉をもたない文鳥に収斂されるイメージはうつくしい」(川上未映子)という意見もありました。これはかなり好意的です。

マライ 相性がいいとスッと入ってくるんですよ。

杉江 なんでしょうね。私はあまり相性がよくなかった。これは読み手の受容器の問題でもあるでしょうね。イメージを醸成できなかった読み手の私は、なるほど文鳥か、と深く恥じ入った次第です

マライ うーーーん、いや、このへんの評価は難しい。相性の良し悪しを超える魅力を放ってほしいというのはありますよ。

杉江 言語実験をやろうとしている姿勢は評価されているようなので、今回は初挑戦だから次はがんばれ、という感触なんでしょうね。マライさんの言われる、文学界の外に広がる方向性を持つ書き手になるかどうかという点では、今のところ、そっちじゃなくて求心性の作家ではないかという印象でした。まだ一作しか読んでないんで、決めつけちゃだめなんですけど。

マライ なんか、目指している方向が「五大文芸誌らしさの中心」ぽい印象は受けます。競技者っぽいというか。

杉江 求道者というか。

吉田修一の優しさ「踊れ、愛より痛いほうへ」(向坂くじら)

杉江 作品に好感を持った人はいても、強く支持する選考委員は出なかった印象でした。

マライ 言えてますね。私的に、選評について大体「まあ、確かにそれはそうですね」という感じで、それ以上何か私固有の意見が浮かんでくる感じじゃなかった作品その2です。「鳥の愛の場合」と以下同文、と言ってしまうとアレですけど、追加で何か言えるかといえば正直そうでもない。でもこちらは、私との相性は良かった印象あり。

杉江 これ、選考委員の中で、「ちゃんと宿題をやってきた」ことを褒める人と、今後を心配する人がいておもしろかったです。「今回の小説、読者であるわたしは、ちゃんと信頼されてるぜ! と感じました。(中略)この小説の表現として作者が選んだ「リアル」のありかたに、テント生活の部分の描写が追いついていないと感じました」(川上弘美)。この信頼うんぬんは、前回「いなくなくならなくならないで」の選評で、読者を信頼して書きすぎるな(大意)と言ったことに対する宿題の確認なんですよね。

マライ 「テント生活の部分の描写が追いついていない」の部分は、なるほどという印象と、いやでもどんなにメンタル下降しててもテキトーにやれる人はやれちゃうし、という印象が並立して、うーんでもまあそれもそうか、と思ったりしました。

杉江 この設定でリアリティを出そうとするならディテールが甘い、という意見がいくつかあったように思うのです。

マライ それって九段理江「東京都同情塔」のときに杉江さんがおっしゃっていたこととつながるような気がします。

杉江 ああ、「東京都同情塔」のときは、突飛な設定を現実に持ってくるなら、本当にそれが存在したらどうなるかということをちゃんと描いてもらいたい、という意味で言ったと記憶しています。ディテールをもっと詰めてもらいたい、という点では同じですね。また別の角度からの批判なんですけど、「視点人物を一段低く設定し、そこに少々露悪的な感受性をかけあわせる幼さの演技的手法は、書き手にらくをさせ、また容易く何かを書けている気持ちにさせるので注意が必要だ」(川上未映子)という選評にも通じる部分があります。視点の設定で世界描写を甘くしようとするな、ということですよね。

マライ ただそれって、気づかれずスルーされるときは豪快にスルーされますよね。

杉江 見逃してもらえなかったんでしょうねえ。

マライ 運という要素もあるか。何気に重いな。

杉江 向坂さんに対しては、文章はいいという評価が多いように思うんです。ただ、それに甘えずにディテールをしっかり書いたり、視点でごまかしたりせずにやれと。「文章がうまい分、『こんな感じで書けば小説になりますよね』という意識が透けて見えるのかもしれない。次回はぜひ『これじゃ小説になりませんよね?』という意識で書いてみたらどうだろうか」(吉田修一)。これ感心しました。吉田さんは砂川文次にミリタリーじゃないものを書いたら、と勧めたり、実は後の受賞につながるアドバイスが多いという印象です。優しい。

マライ なるほどその観点での説明は納得感が深い。読み手をだませる才能におぼれてはいかんよ的な。

杉江 才におぼれて、受ける方向に行くのを直木賞なら拒まないと思うんです。そこで、ちょっと待てよ、と言うのが芥川賞。……あれ、なんか今本質的なことを言った気がした。

マライ 言いましたよ! でもだからといって直木賞が下位というわけではないと思ってみたり!!

杉江 そうそう。大衆文学と純文学の違いだと思うんですよね。以前からある「おもしろすぎて芥川賞ではだめ」問題も、ここにたどりつくのかもしれない。

マライ それは腑に落ちます

杉江 以降、なんとなく気にしてみたいですね。

「実はこれ好き!」感が強かったの「たえまない光の足し算」(日比野コレコ)

マライ 思いのほか選考委員たちからの期待が高いというか「実はこれ好き!」感が強かったのが印象的です。改めて文章読みとしての自分の非才ぶりが浮き彫りになってしまったというか! 特に松浦寿輝氏が述べているカフカとの類比は興味深い。これに気づいていれば、私ももっと作品の中に入って行けたかもしれない。いっぽう小川洋子氏が述べている、軟派師が登場してアカンくなったのでは? という指摘はナルホド同感です。でもやっぱ一番怖いのは平野啓一郎氏でしょう。寓話としての突破力の不足感を指摘した上で「後段のマッチョな軟派師や盗撮動画の流出など、がっかりさせられる道具立てと相俟って」とか、全盛期のブルース・リーの技の切れ味みたいで実にヤバい(笑)。私がセコンドだったら思わずタオル投げますよこれ。

杉江 そうそう。軟派師が出て来て、三角関係になったあたりで、ちょっと陳腐に感じられてしまうんですよね。俗に流れたというか。

マライ それにしても軟派師を出したのは評判悪かったですね。想像力を拡散ではなく収束させてしまった感が強い。

杉江 「たえまない光の足し算」は現実の戯画で、トー横・グリ下などの若者の生態を描いているわけですから、性を弄ぶ異性は出さなくちゃいけなかったんだと思うんです。でもその着地が三角関係による破綻になり、メロドラマ収束させたように見えることでマイナスになってしまった。

マライ あと、キャラ的に「単なるクソ系ホスト」すぎた感がある。

杉江 日比野コレコの書く男性キャラって、イキリクソホスト感が強い人が多いんですよね。なんでなんだろうか。この作品には、純文学を世界に接続させようという試みに対してのコメントが多かったように思いました。「作者の膂力によって作りあげられた世界と、現実の世界が、不用意に接続されている、と感じてしまう瞬間が何回かあり、そのうえおそらく作者はそこに気がついているのかもしれない、とも感じたのです」(川上弘美)というふうに、現実を書きたい衝動がまずあったはずで、それが作者を動かしたのだが結果として均衡が崩れてしまった。でも起点が起点なのだから仕方ない、という意見です。

マライ それは魅力的な読みというべきですね。

杉江 軟派師が出てきて世界観が薄まってしまうのも、十分わかっていてアチャーと思いつつ、仕方なかったんだろうな、作者は書かずにいられなかったんだろうな、と納得する自分がいます。世界と接続させたかったんだろうな、と。

マライ あーーーーー、なるほど。設計力学的にそこは譲れないけど魅力は減殺する的な。覚悟の上で、という。文芸って難しいですね。

杉江 そして恐ろしい意見がこれです。「どう親切に読んでも思いつきの連続でしかなく、文体にしろ構成にしろ人物造型にしろ、この寓話世界を成立させるための基盤がない。(中略)未知の様々をものしようとする野心は大いに買うが、まずは書けるものを書けるようになる訓練が必要だろう」(川上未映子)。世界と接続する前にまずやることがあるだろう、と。

マライ しかし、ここまで全否定されると「いやさすがにそれは100%ノーガードで受け止めなくてもよいのでは?」と思ってよいのでは、などと考えてみたり。成長の順序にある程度違いがあってもよさそうな気はします。

杉江 好意的な意見ももちろん多いんですよ。「過剰な比喩が時々大失敗しながらも、きらきらしてる」(山田詠美)とか。やりたいことは失敗しているかもしれないけど、その方向性は悪くないから頑張れ、ってことかな。

マライ ですよー。それでいいと思います。でも私とは相性は良くなかった。

杉江 私も芥川賞候補にならなかった前作「モモ100%」のほうが好きなんですけど、ひとところに止まっていろ、というのは読者のわがままですしね。今後どういう方向に進んでいくのか見守りたいと思います。

芥川賞選評総括●今後につながる指摘がいろいろあった

マライ 先日の予想対談の締めで「最近の芥川賞は、気分的にも技巧的にも『尖った』ツイスト感の強い作品が目立つ印象があります。でも、その激しさの裏でみんな実は「地味に静かに疲労」しているんじゃないか? そんなあなたに『トラジェクトリー』ですよ」と書いたのがみごとストライクバッターアウトになった感じですが、ビデオ判定でもなぜ三振だったのか、いろいろ解説が加わっても今なお納得しきれないのが正直なところ。あと、選評が「自分に見える範囲で言えばこうでした」という感じで、狙ってはいないのだろうけど選考委員間の相互補完ぽさがあった直木賞の選評と対照的な空気感があって、そこが興味深かったです。直木賞の選評特集と違って「該当作なしを受けて」の特別企画もなかったし。

杉江 でしたね。ただ、さっきから言っている世界との接続問題とか、今後につながる指摘がいろいろあった選評だったとは思いました。マライさんに刺さらないのは、たぶん文学界内の視点が多かったからなんでしょうね。外部にはあまり関係ないというか。

マライ それは実際ありますね。

杉江 芥川賞だからそれでいいとするのか、いやいや文学賞もそれでは現在いかんだろうとするのか、意見の分かれるところだとは思います。

マライ 自分たちだけにわかる暗号っぽいといえなくもない。うーん、でもまあ、これはこれで別に文句はないですよ。疎外されたーーーー! とか、イキるつもりもないですし(笑)。

杉江 コードがないと解読できないというね。

マライ そのためには物心にわたる投資が必要なんですよ。

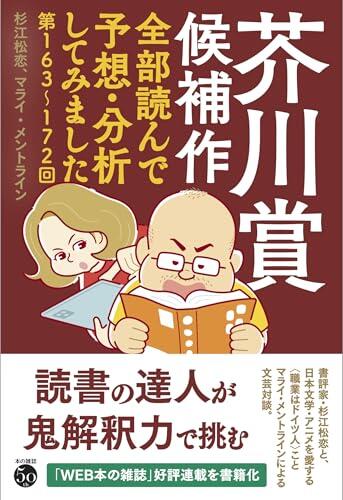

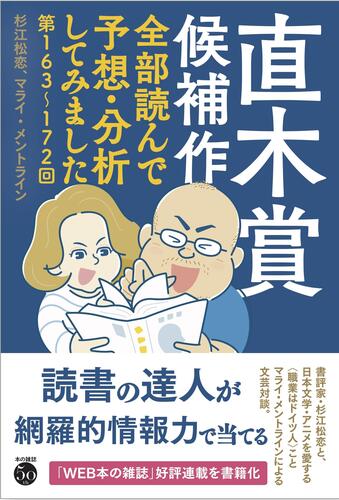

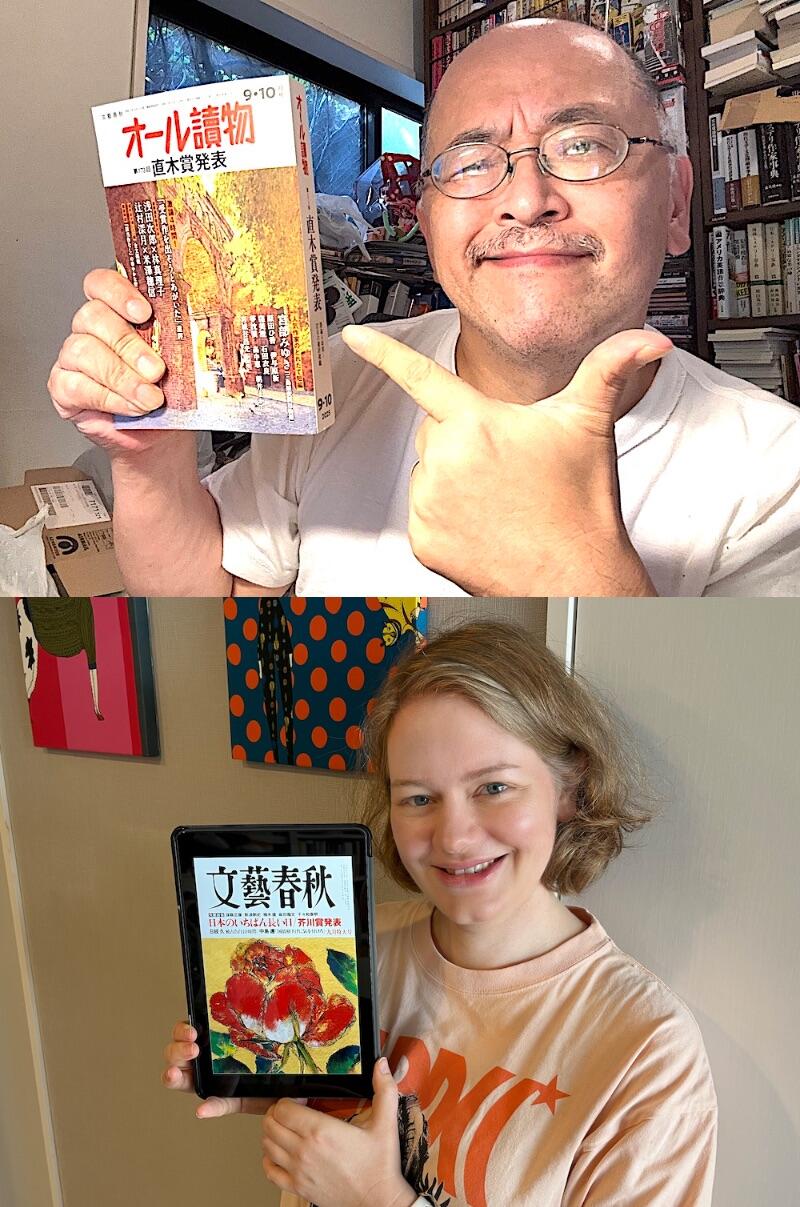

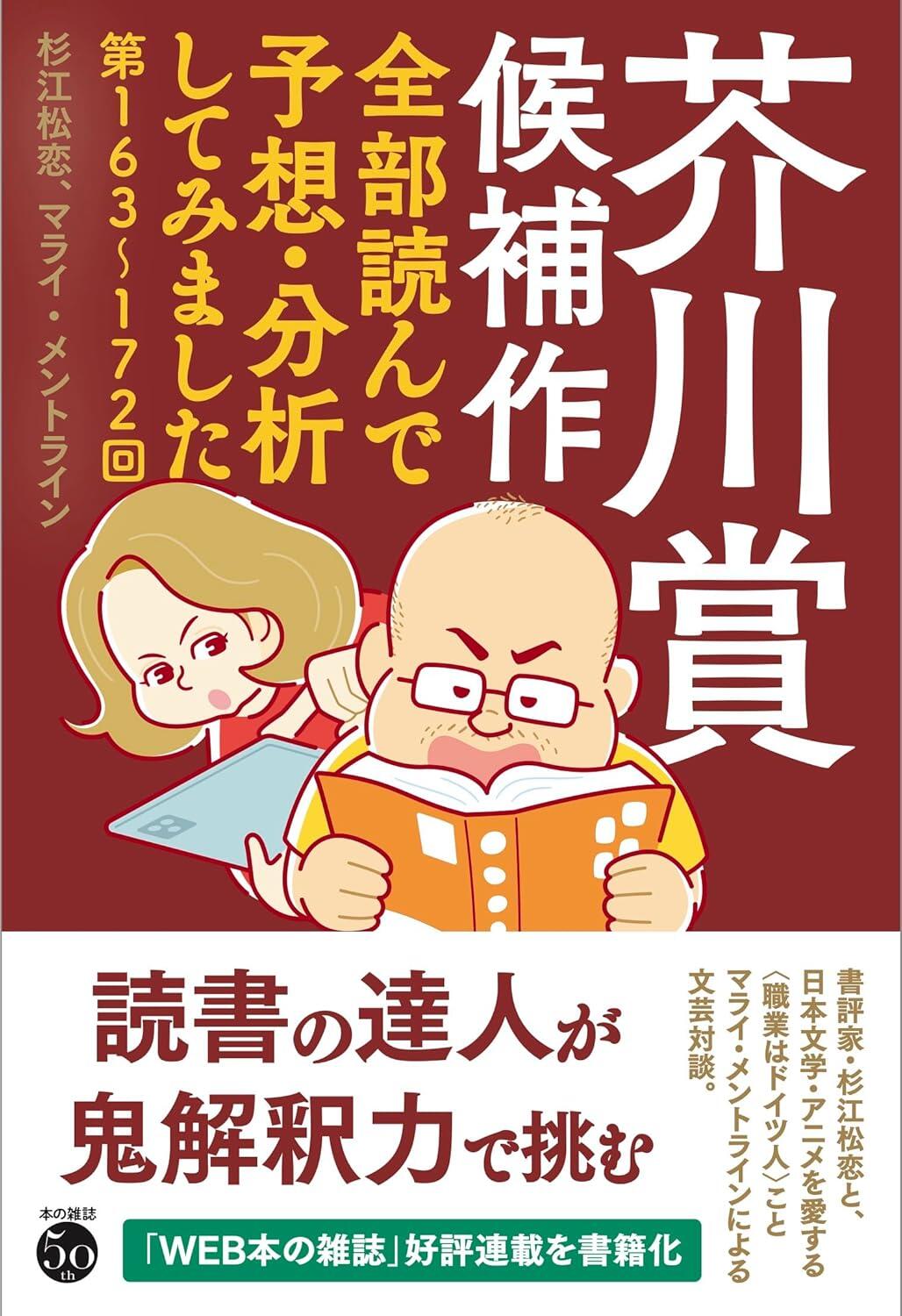

特報!『芥川賞候補作全部読んで予想・分析してみました 第163回〜172回』が書籍になります

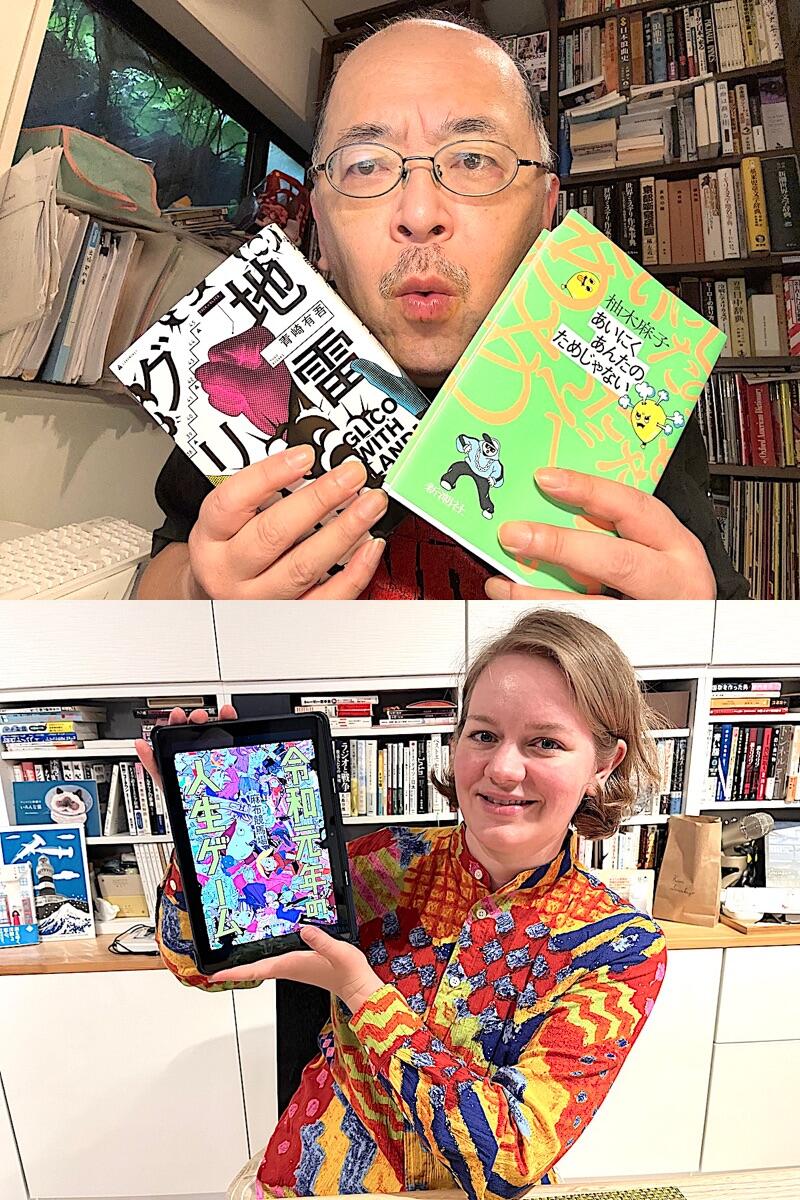

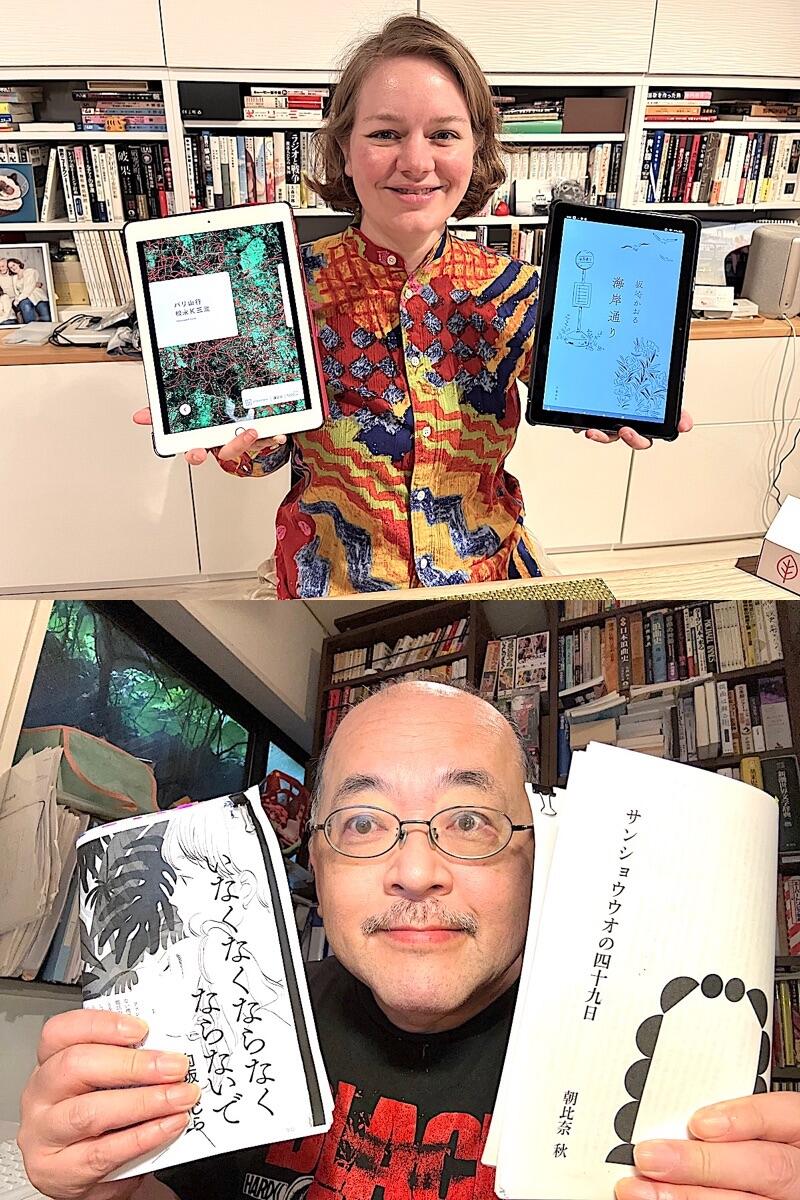

書評家・杉江松恋と、日本文学・アニメを愛する〈職業はドイツ人〉ことマライ・メントラインによる文芸対談、「WEB本の雑誌」好評連載を加筆修正、さらに芥川賞、直木賞を考察する語り下ろし対談も!

『芥川賞候補作全部読んで予想・分析してみました 第163回〜172回』(杉江松恋、マライ・メントライン/本の雑誌社)

『直木賞候補作全部読んで予想・分析してみました 第163回〜172回』も、11月21日発売予定。

![文藝春秋 2025年 09 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PcZEzPH5L._SL500_._SX160_.jpg)